数智背景下应用型本科高校土木类工程测量课程教学改革研究

徐珩

湖北省武汉市武昌首义学院 430064

一、引言

1.1 研究背景

近年来,智能建造作为建筑工业化与数字化融合的产物,成为建筑业转型升级的核心方向。2022年 7 月,住房和城乡建设部等部门发布的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》明确要求“加大智能建造在工程建设各环节应用”。在测绘地理信息领域,人工智能的普及极大推动了测绘仪器的智能化、信息化发展,如高精度实时泛在测绘设备、机载雷达、无人机倾斜摄影测量。在人工智能和大数据背景下,测绘学科已经从传统测绘向智能化测绘转型,测绘新技术、新方法、新仪器得到迅猛发展[1]。在此背景下,工程测量作为智能建造的关键技术环节,亟需教学体系与行业需求同步革新。然而,当前应用型高校的工程测量课程普遍存在教学内容陈旧、教学方法枯燥、实践环节薄弱、评价方式单一等问题。

1.2 研究意义

工程测量是土木工程专业的重要基础课程,其教学质量的提升直接关系到学生的实践能力和创新能力。随着智能建造技术的快速发展,传统工程测量教学已无法满足行业需求。在数智时代背景下,应用型高校“工程测量”课程改革势在必行,其必要性体现为三方面:

一是顺应行业技术升级需求。随着 3S 集成技术(GNSS、GIS、RS)及智能测量设备(如 GPS-RTK、无人机、三维激光扫描仪)的普及,传统教学内容已滞后于工程测量高效化、精准化的发展趋势,亟需融入现代仪器操作与应用技能,培养学生适应岗位需求的核心竞争力

二是推动数智教育创新。AR、VR 及虚拟仿真技术的应用,可重构教学场景,突破传统实训的时空限制,通过沉浸式体验提升教学效率,例如利用虚拟仿真平台模拟复杂工程测量任务,降低设备损耗风险。

三是契合现代学生特点。当代大学生对数字化工具接受度普遍较高,倾向于互动式、实践性学习方式。课程改革通过引入项目驱动、虚实结合等教学模式,激发其学习兴趣与创新潜能,例如以“无人机测绘竞赛”为载体,引导学生从被动接受转向主动探索,实现知识内化与能力提升的有机统一。

综上,改革通过技术赋能、教法革新与学情适配,构建“行业-教育-学生”三位一体的教学新生态。本文旨在通过系统化的教学改革方案,提升学生的综合实践能力与创新能力,为智能建造行业培养高素质应用型人才[2]。

1.3 研究内容与方法

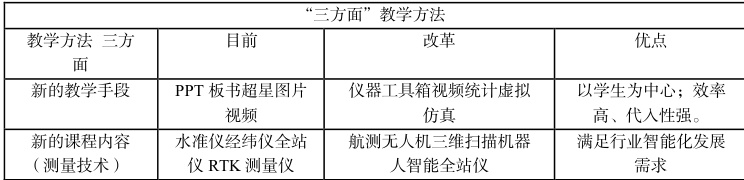

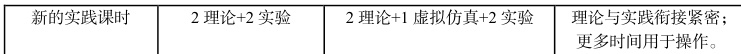

本文基于“P-S-R”框架与 Bloom's Taxonomy 认知分类理论,提出“三方面”教学方法、“三层次”实践内容及“三时段”考核体系的改革方案。通过文献研究、案例分析和实践验证,探讨教学改革的具体实施路径与成效。

二、国内外研究现状

2.1 国内研究进展

国内研究多聚焦于课程体系优化与实践能力提升。张珩提出分层次实验教学模式,强化综合应用型实验,但实践考核机制仍待完善;赵武阳指出课程内容滞后于技术发展,存在“重理论轻实践”倾向[3]。部分高校通过产学合作引入智能测量设备(如无人机、全站仪),但受限于师资力量与资源分布不均,教学效果参差不齐[3]。

2.2 国际经验借鉴

发达国家如德国、日本,注重“工学一体化”培养模式,强调企业深度参与教学过程。例如,德国双元制教育将理论课程与工厂实习结合,学生需完成真实工程项目测量任务,考核标准与企业岗位需求直接挂钩。此类经验为我国实践教学体系设计提供了重要启示。

三、教学改革方案设计

3.1 基于“三方面”的教学方法创新

3.1.1 教学内容更新

为适应智能建造行业对工程测量技术的多元化需求,教学内容需突破传统框架,构建“传统技术精炼+智能技术融合”的双轨体系。在保留水准仪、经纬仪等基础测量技术教学的基础上,重点融入智能建造全生命周期涉及的先进技术模块:

1.传统技术优化:精简水准测量、角度测量等基础实验的重复性操作,聚焦原理认知与误差分析。例如,通过“建筑轴线放样”案例强化学生对测量基准建立的理解,结合误差传播理论优化数据处理流程,提升传统技术的教学深度。

2.新技术模块拓展:

无人机航测技术:增设无人机航线规划、倾斜摄影建模及点云数据处理等内容,结合道路勘测、土方计算等工程场景设计教学项目。要求学生利用无人机完成某校区三维实景建模,并基于模型计算土方工程量,模拟真实工程需求[5]。

三维激光扫描技术:引入点云数据采集、逆向建模及 BIM 融合应用,以历史建筑数字化保护、钢结构安装精度检测为实践案例。例如,通过扫描某钢结构厂房生成高精度点云模型,与 BIM 设计图比对分析施工误差。

智能全站仪与监测系统:涵盖自动化监测机器人操作、实时数据回传及预警分析,应用于桥梁变形监测、隧道收敛控制等复杂场景。例如,在“桥梁健康监测”项目中,学生需配置智能全站仪监测点位,并通过物联网平台实现数据远程监控与可视化分析。

3.模块化课程重构:后续研究中依据智能建造“勘察-设计-施工-运维”全流程,将教学内容划分为四大模块[6]。在“施工模块”中,以“装配式构件智能定位”为任务驱动,串联全站仪坐标放样、无人机进度复核与 BIM 模型比对技术,实现多技术协同教学。通过模块化设计,既解决传统课程内容碎片化问题,又缓解新技术引入带来的学时压力,形成“基础技能—综合应用—创新研究”的进阶路径,呼应《智能建造与建筑工业化协同发展指导意见》中“强化核心技术应用”的要。

四、改革实施成效

教学改革显著提升学生实践能力与教学资源水平:学生层面,试点班级在全国测绘竞赛中获奖率明显提升, 85% 学生可独立完成“无人机地形建模”“智能全站仪监测”等复杂任务;教学资源方面,新建智能测量实验室配备无人机、三维激光扫描仪等设备,并与工大监测、中铁共建实习基地;师资培养上,通过企业实践与教学大纲修订,教师工程实践能力显著增强,完成新版教学日历与实验指导手册编写,实现教学内容与行业标准精准对接。

五、挑战与对策

教学改革实施过程中面临三重挑战并针对性提出解决方案:其一,教师工程实践经验不足。通过“企业导师进课堂”机制,聘请智能建造企业技术骨干参与课程设计并指导实践教学;同时推行“教师驻企锻炼”计划,分批次安排教师赴中建三局等企业参与实际项目,累计完成 6 个月以上工程实践,确保教学内容与行业动态同步更新。其二,智能测量技术迭代迅速。建立“课程委员会+行业顾问”协同的动态更新机制,每两年修订一次教学大纲,重点吸纳三维激光扫描、物联网监测等新技术模块,例如 2024 年新增“BIM 与点云数据融合”实训单元。其三,区域教学资源分布不均。联合多所高校组建“智能测量虚拟仿真资源共享联盟”,开发跨校协同教学平台,上线无人机航测仿真、基坑智能监测等 3 类虚拟资源包。

六、结论与展望

本文提出的教学改革方案通过模块化课程设计、分层次能力培养及动态评价机制,有效提升了工程测量教学的适应性与前瞻性。未来需进一步深化产学合作,探索“5G+AI”技术在远程实训中的应用,为智能建造行业输送更多高素质应用型人才。

参考文献

[1]杨溪.智能测绘背景下《工程测量 B》课程的教学体系改革研究[J].内江科技,2025,46(02):126-127.

[2]张钦.基于数智背景的中职“建筑工程测量”课程教学改革研究[J].教师,2025,(01):155-157.课题项目:面向智能建造城市的应用型高校土木类工程测量教学改革研究。课题编号:2023Y06

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)