数字化技术在宣城市非遗旅游中的开发应用研究

杨云梦

安徽外国语学院 国际旅游学院 231201

引言

全球化进程中,非遗传承面临挑战,旅游业与数字化技术为其注入活力。宣城拥有宣纸、徽派建筑等特色非遗资源,兼具文化与经济价值。本文基于实地调研与案例分析,针对其数字化开发中技术应用薄弱、体验单一等瓶颈,提出融合 VR/AR/AI 技术构建沉浸式文旅场景,借鉴国际经验建立“数字+非遗+旅游”模式。通过技术赋能活化文化基因,串联产业链条,培育复合人才,实现非遗资源创造性转化与文旅品牌升级,形成文化保护、体验优化与经济增值的可持续发展机制,为区域文旅融合提供可复制的实践路径。

一、相关概念

非物质文化遗产(非遗)指被群体、团体或个人视为文化遗产的实践、表演、知识体系及相关工具、场所,是历史文化与传统文化的重要载体。其展示方式分为四类:静态展示(实物、图文展陈)、动态展演(技艺表演)、体验式参与(手工制作互动)及数字展示(VR/AR、全息投影),通过技术赋能与多元形式融合,适应现代文化传播需求,强化活态传承效果。

数字化技术是指利用计算机、通信、网络等技术,对信息进行采集、存储、处理、传输和呈现的一系列技术。在非遗旅游展示中,常见的数字化技术包括、3D 建模技术、大数据技术、新媒体技术。

二、宣城市非遗资源与旅游开发现状

(一)宣城市非遗资源概况

宣城市非遗资源禀赋深厚,拥有 6 项国家级、79 项省级非遗项目,涵盖传统技艺、戏剧、舞蹈等八大类别。其中国家级项目集中于泾县、绩溪县等文化核心区,如宣纸、宣笔、徽墨制作技艺代表传统工艺巅峰,花鼓戏、傩舞(跳五猖)、手龙舞等彰显民间艺术魅力;省级非遗分布更广,绩溪挞粿、木版年画、扇灯舞等凸显地域特色,寒食节、中元节等民俗承载活态文化基因。

(二)宣城市非遗资源的分布与存续现状

空间分布呈现“核心-边缘”特征,泾县、绩溪县、宣州区非遗密度高且传承有序,传统技艺类依托历史脉络持续发展,民俗类与节气节庆深度绑定。存续现状呈现两极分化:政府通过非遗进校园、数字化教学等举措推动主流项目活化,但部分地域性强、知名度低的项目仍面临传承断层、资金匮乏等困境。当前传承模式正从单一师徒制转向“口传+数字化”多元路径,为文旅融合提供了技艺可视化、体验场景化的转型契机,亟待通过数字技术重构非遗叙事体系,激活文化经济价值。

三、宣城市非遗旅游数字化展示应用类别及现状

(一)虚拟再现

13D 虚拟导览

宣纸文化园引入 3D 虚拟导览系统,游客手机扫码即可进入虚拟园区,自主游览宣纸原料、传统工艺、现代生产等展区,系统自动播放语音讲解,介绍展品及文化故事,让游客便捷、全面了解园区布局与内容。

2 多媒体互动展示

园内设置多媒体互动设备,如宣纸制作工艺区的互动屏幕,游客触摸操作能详细了解制作工序,屏幕提供文字、图片、动画演示和视频讲解。游客还能模拟抄纸,提升游览趣味性和参与度。

(二)交互体验

1 数字展馆

宣城市数字展馆突破时空限制,游客通过电脑或手机终端游览,展馆内以 3D 模型展示非遗实物,如徽墨、皖南剪纸等,游客可点击、缩放观察细节,搭配语音讲解和文字介绍深入了解非遗文化。

2 线上非遗工坊

主要开发线上非遗工坊互动游戏,如宣纸制作互动游戏。玩家在游戏中扮演工匠,按真实流程操作完成工序,系统实时提示指导,让玩家在娱乐中学习技艺,提升兴趣和参与度。

(三)媒体传播

1 短视频平台

宣城市非遗传承人利用抖音、快手等平台拍摄短视频,展示徽剧唱腔、皖南皮影戏制作、宁国云梯畲族民歌演唱等,吸引大量用户关注。

2 直播

宣城非遗传承人与抖音、B 站等平台合作,定期直播皖南皮影戏。传承人表演并介绍历史、工艺、技巧,观众可通过弹幕互动,这种方式提高观众参与热情,吸引众多年轻人了解和喜爱皮影戏。直播中开展皖南皮影戏文创产品带货,如工艺品、工具套装。这既为传承人增加收入,提高传承积极性,又让观众购买到纪念品,进一步传播皮影戏文化。

3 社交媒体

景区官方微信公众号、微博等定期发布非遗相关内容,开展话题讨论引导分享,扩大影响力。

(四)数据驱动

通过大数据平台收集游客行为数据,如数字展馆浏览记录、线上非遗工坊操作数据、文化活动反馈等。利用大数据分析技术,了解游客兴趣偏好、参与时间和地域分布。根据分析结果,旅游企业和相关部门可优化非遗旅游展示策略,如针对某地区对徽剧兴趣高的游客,加大推广、增加演出场次、开发相关文创产品。

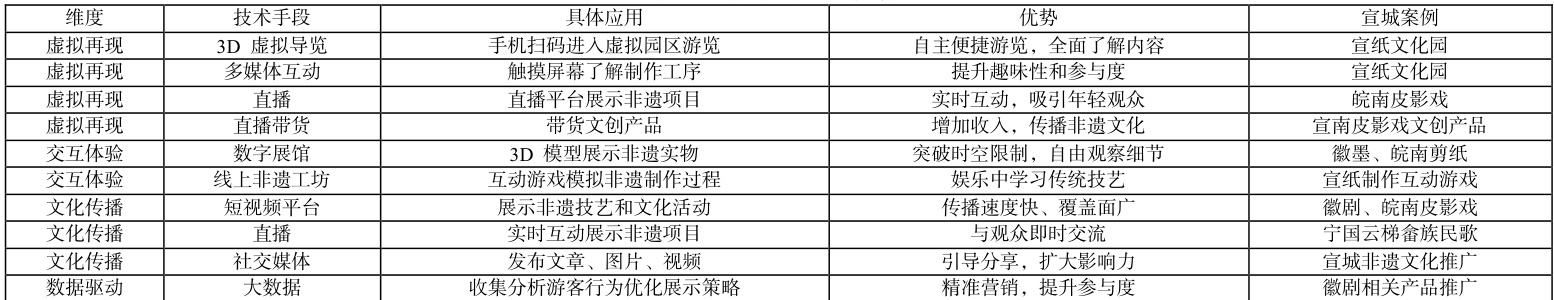

表 1 宣城非遗文化应用案例表

四、数字化技术在宣城市非遗旅游开发应用中存在的问题

宣城市非遗旅游数字化开发面临系统性挑战,主要表现为三大核心矛盾:技术支撑与文化表达的失衡、产业生态与市场需求的脱节、资源整合与机制短板的冲突。

(一)技术应用表层化与基础设施薄弱形成掣肘

非遗数字化缺乏统一标准,数据采集、存储与展示环节的规范缺失,导致宣纸、宣笔等资源分散于不同机构,形成信息孤岛;技术应用多停留在影像记录、二维码扫描等浅层交互,VR/AR、AI 等技术融合不足,移动端适配滞后(如定位服务缺失),虚实空间衔接生硬。同时,5G 覆盖不全、终端设备老旧、城乡数字鸿沟等问题,进一步制约沉浸式体验的流畅性与覆盖范围。

(二)产业链断层与文化内涵失焦削弱可持续性

数字化项目过度依赖政府资金,商业模式单一,未能打通文创开发、研学旅游等高附加值环节,线上线下联动断裂。文化 IP 开发滞后,非遗技艺与自然环境、历史语境的关联被割裂,展示流于形式新奇,缺乏对文化内核的深度挖掘。互动设计偏向技术炫技,教育功能与情感共鸣不足,难以建立游客与非遗的精神连接。

(三)机制僵化与人才匮乏阻碍创新突破

跨部门管理碎片化,政企合作缺乏长效模式,社会力量参与渠道狭窄,导致资源调配低效。复合型人才断层问题突出:传承人数字素养薄弱,技术培训零散;三四线城市对数字创意人才吸引力不足,团队协作与激励机制缺失。此外,项目评估与反馈机制空白,难以动态优化运营策略,加剧了“重建设轻运营”的恶性循环。

综上,宣城非遗旅游数字化需以“技术-文化-产业-机制”四维协同破局:通过标准化建设打通数据壁垒,以技术融合深化文化叙事;构建“数字非遗 IP+衍生价值链”的产业生态;完善人才引育与政企社协同机制,最终实现文化基因活态传承与区域经济增值的双向赋能。

结语

通过技术基座的系统性重构、文化 IP 的生态化培育以及治理机制的创新性突破,宣城市可有效破解非遗数字化发展的结构性矛盾,形成“技术赋能文化传承—文化驱动产业增值—效益反哺生态建设”的良性循环,为同类地区提供“标准引领、IP 驱动、机制护航”的数字化转型范式。

参考文献

1]约瑟夫・派恩,詹姆斯・吉尔摩.体验经济[M].北京:机械工业出版社,2018.

[2]单德启,朱剑飞.传统聚落的数字化保护与传承研究[J].建筑学报,2012(08):1-6

论文信息:项目:AW2024042,《宣遗智旅——人工智能赋能宣城市非遗旅游发展》,大学生创新训练项目

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)