长江安徽段生态研学旅游基地链项目可行性与发展策略研究

马全全

安徽外国语学院 国际旅游学院 231201

引言

全球生态文明与“双碳”战略驱动下,长江安徽段依托 3 处国家级湿地、27 项非遗资源,承载生态研学旅游“保护-教育-经济”三重价值。基地链构建通过整合碎片化资源,能够形成“湿地+非遗”主题网络,叠加政策赋能与技术支撑,破解旅游发展的“孤岛效应”,响应《长江经济带规划》与省级文旅战略,为“生态价值转化-文化活态传承-研学经济增值”提供系统性路径,助推区域高质量可持续发展。

一 相关概念

(一) 生态研学游的概念

生态研学旅游由生态旅游与研学旅游融合而成。生态旅游源于 1983 年世界自然保护联盟(IUCN)提出的自然保护理念,强调环境保育与社区责任;研学旅游则涵盖广义的“游学结合”传统与针对青少年的实践教育。其以自然生态为载体,通过科学探究与体验活动,培养生态认知与实践能力[1],兼具生态保护、教育创新和旅游经济三重价值,成为推动区域可持续发展及教旅协同的新模式。

(二) 生态研学游的特征

自然综合性:选址森林、湿地等生态敏感区,构建真实体验场景,强化自然感知;

实践导向性:设计水质检测、生物观测等实操活动,促进知识向能力转化,平衡学游关系;

跨学科性:融合生态学、地理学等多学科内容(如生态系统分析),培养综合思维;

互动性:通过团队协作、角色扮演(如模拟生态修复)激发参与感,内化责任意识;

可持续性:社区参与与政策规范结合(如特许经营协议、基地认证制度),保障生态承载力;

教育性:开发湿地科考、文化体验等主题课程,构建“认知-实践-价值”教育链。

二 长江安徽段生态研学旅游资源现状分析

(一)区域概况

1 长江安徽段地理范围

长江安徽段横跨安庆至芜湖段,全长 416 公里,主要包括安庆、芜湖、铜陵、池州和马鞍山五个城市,涵盖安徽省内的重要生态文化资源。

2 长江安徽段生态研学旅游资源概况

长江安徽段旅游资源以自然生态、文化教育、科考价值三维度为依托。自然生态资源依托升金湖等生态载体,形成“生态观光+研学教育”双驱动模式,开发观“鱼”研学、湿地科考等产品,推动生态价值向文旅经济转化。文化教育资源结合物质与非物质文化遗产,构建立体研学体系,如铜陵铜官山文创园开展青铜纹饰拓印、池州杏花村再现古法酿酒等,实现文化解码与生态价值协同。科考价值资源涵盖地质、历史、工业等多维领域,如九华山地质遗迹、马钢工业遗址、白崖寨古堡等,通过“遗址解码-场景活化-研学转化”路径,开发地质勘探、工业遗产考察等主题产品,强化研学学术深度,形成差异化竞争力。

(二) 长江安徽段各地生态研学游开发情况

2020 至 2023 年,安徽省安庆、芜湖、铜陵、池州、马鞍山五市旅游业呈“V 型”复苏,2023 年全域旅游收入与游客量显著增长。依托生态文化资源,五市将生态研学游作为转型升级抓手,推动“游学”向深度融合发展。各市区域发展特色如下:

安庆:以天柱山、长江生态为核心,构建多元研学体系,计划 2025 年发布数字化地图并新增 12条主题线路,目标打造皖鄂赣研学中心。

芜湖:立足长三角区位优势,形成“课程+平台+区域联动”模式,开发湿地观鸟、工业遗产等产品,致力成为长三角研学标杆。

铜陵与池州:依托长江生态与铜文化(铜陵)、九华山与杏花村文化(池州),年产值均超 3 亿元,但面临产品同质化、科研融合不足等共性短板。池州计划 2025 年推出十大主题线路及 8 家省级基地。

马鞍山:发挥“双圈城市”优势,以凌家滩遗址为核心打造“课程+基地+数字化”体系,2024年研学接待量突破 10 万人次。

基地链建设将推动五市从单一景点竞争转向区域协同,为长江经济带生态文旅高质量发展提供范式。

三 基于 SWOT-PEST 矩阵的项目可行性分析

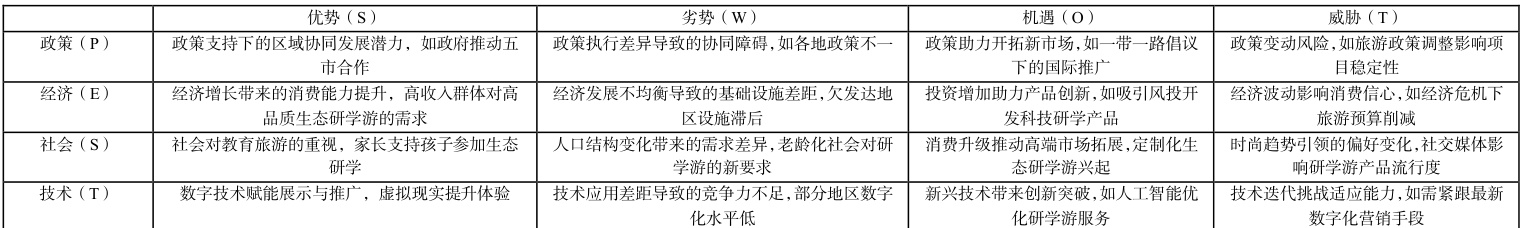

对长江安徽段生态研学旅游基地链战略研究,采用 SWOT-PEST 矩阵分析法,整合 SWOT(内外部态势:优势、劣势、机遇、威胁)与 PEST(宏观环境:政治、经济、社会、技术)双维度框架。系统性识别战略优先级,为“生态-文化-研学”协同发展提供决策依据。

表 1 长江安徽段生态研学旅游基地链 SWOT-PEST 矩阵分析

根据 SWOT-PEST 矩阵分析,长江安徽段生态研学游基地链项目可行性高。依托政策支持和区域协同发展潜力,项目可整合自然与文化资源。虽面临产品同质化、设施不足、人才短缺等劣势,但通过合作、基建与人才策略可改善。市场需求增长、技术创新、区域一体化发展带来机遇,政治、经济、社会、技术环境有利。面对竞争与政策不确定性,合理规划和管理可降低影响。项目多方面优势明显,通过合理规划与有效管理,可充分发挥优势、抓住机遇,实现可持续发展。

四 基地链发展战略设计

基于 SWOT-PEST 矩阵分析,发现在发展长江安徽段生态研学旅游基地链过程中可能会出现一系列问题,所以提出长江安徽段生态研学旅游基地链发展的SO、ST、WO、WT 等结合战略。新时代,应充分利用生态研学资源优势,抓住生态资源和研学旅游发展机遇,推动产业深度融合发展,实现经济效益、社会效益和文化效益的全面提升[13]。

(一) 品牌建设与市场拓展战略

在优势+机遇(SO)要素组合下,利用资源丰富、政策支持和区域协同的优势,积极拓展市场。加强品牌建设,突出项目的独特卖点,如丰富的自然资源和文化内涵。通过参加旅游展会、举办推介会等方式,提高品牌知名度。同时,开发多样化的生态研学产品,满足不同客户群体的需求。

(二) 差异化与防御战略

优势+威胁(ST)要素组合下,凭借资源、政策支持和区域协同优势,应对竞争和政策变化。打造差异化的研学产品和服务,突出特色,如安庆的天柱山生态科考、铜陵的铜文化体验等,满足个性化需求,增强竞争力。建立政策监测机制,及时调整策略。

(三) 能力提升与合作战略

劣势+机遇(WO)要素组合下,针对产品同质化、设施不足、人才短缺的问题,积极把握市场增长、技术创新和区域一体化的机遇。加强区域合作,共享资源和经验,提升产品多样性和质量。加大投入,完善基础设施,提高服务品质。同时,与高校和职业院校合作,培养专业人才,为项目发展提供支持。

(四) 防御与改善战略

劣势+威胁(WT)要素组合下,面对竞争、政策不确定性和环境压力等威胁,同时存在产品同质化、设施不足和人才短缺的劣势时,应采取防御与改善战略。优化产品设计,突出特色,避免同质化。加强内部管理,提高运营效率。同时,建立健全的风险预警和应急机制,及时应对政策和市场变化。

(五) 政策利用与市场开发战略

政治+经济(PE)要素组合下,在政策支持下的区域协同发展潜力和经济增长带来的消费能力提升的背景下,应充分利用政策资源,推动生态研学旅游项目的发展。积极争取政府的资金支持和优惠政策,如税收减免、专项旅游基金等,以降低运营成本。同时,针对高收入群体的消费需求,开发高端生态研学产品,如定制化的生态科考团、豪华生态度假营等,提升项目的市场竞争力。

结论

当前长江安徽段生态研学旅游基地链面临知名度低、科技滞后、人才匮乏等瓶颈。本研究基于SWOT-PEST 框架,提出 SO/ST/WO/WT 及 PE/ET 等战略矩阵,构建“政策赋能-技术融合-文化增值”协同路径。未来需深化理论与实践耦合机制,破解生态保护与旅游开发的平衡难题,同时以研学为载体,通过长江生态与非遗资源展示中华文明精神内核,助力青少年文化认同与素养提升。

参考文献

[1]陈文.我国研学旅游现状分析与发展策略[J].当代旅游,2022,20(03):85-87.

[2]Ke, Y.(2018).The theory of collaborative development and its application in regional economic integration.Journal of Regional Economics, 45(4), 22-30.

论文信息:

作者:马全全学校: 邮编:项目:AW2024051, 《长江安徽段生态研学旅游基地链——“守护江淮生态行”》,大学生创新训练项目

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)