“输出为本”模式下小学语文教学模式的探索与实施

陈佳音

浙江省义乌市义亭镇义亭小学

一、引言

“双减”政策的出台和《义务教育语文课程标准(2022 年版)》的颁布,标志着小学语文课程正在经历着巨大的变革。语文课程应致力于学生核心素养的形成与发展,培养学生的语言运用能力、思维能力、审美能力和文化自信。传统的语文教学偏重文本分析和知识输入,教师往往陷入 " 精讲多练 " 的模式,学生则缺少在真实语境中运用语言的机会,导致知识难以内化为能力。

新课标强调,语文教学应突出实践性和综合性,注重学生的情感体验和表达实践。这就要求教师转变教学观念,从 " 教课文 " 转向 " 教语文 ",从 " 输入主导 " 转向 " 输出引领 "。" 输出为本 " 教学范式以学生的语言输出为教学目标的核心,通过设计具有挑战性和真实性的输出任务,推动学生在语言实践中主动吸收、加工和运用知识,符合新课标对语文教学的要求。

这要求通过对学生的过程评价和学习结果反馈,促进教师反思并改进教学,使教能更好地服务于学,努力实现“教一学一评”一致性。“输出为本”教学范式强调以学生的输出为核心,以学生的输出为导向,将结果前置,明确教学的“应然”和评价标准,针对学生学情的“实然”进而建构“使然”的教学路径,注重知识的内化和应用,符合新课标对核心素养培养的要求,也为小学语文课程的教学设计提供新思路。

二、“ 输出为本” 教学范式的内涵阐释

“输出为本”教学范式是基于教与学流程的基本构成要素“输入— 加工— —输出”所提出的,该教学范式所倡导的“输出”指向学生思维发展及解决现实问题能力的输出表现,指出应将学生能够从大脑中提取、输出所学知识并转化用以解决真实问题视为最终的教学目标。从建构主义理论的角度来看,学习是学生主动建构知识的过程,而非被动接受信息。因此,“输出为本”教学范式将学生能够从大脑中提取、输出所学知识并转化为解决真实问题的能力视为最终的教学目标。

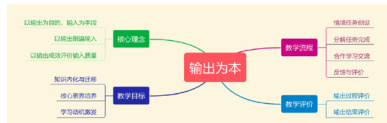

这一教学范式的三大核心主张为“输出是目的,输入是手段;以输出倒逼输入;以输出成效评价输入质量”。

具体体现为倒转输入与输出关系,将输出作为根本目的,重点关注学生能将多少在书本上学习到的核心知识通过在大脑中的建构转化为实际解决问题的能力进行输出。通过这一教学范式,教师将不再注重输入知识的容量、速度和难度,而应当开始思考输入何种知识、以何种形式输入、在什么过程进行输入才能更有效地帮助学生进行输出。

以输出倒逼输入,通过设计具有挑战性和真实情境的输出任务,激发学生的学习动力,促使其主动进行知识建构与加工。在评价标准上则以输出成效评价输入质量,将学生的输出表现作为学习成效的重要评价依据。

小学语文课程的生活化和实践性特点,在客观上决定了教师适合采用“输出为本”教学模式来达成学生将语言知识内化为表达能力的核心目标。

“输出为本”教学范式下的教学设计与实施

(一)指向能力输出的教学目标

“输出为本”教学范式的首要主张为“以输出为目的”,这意味着要立足学生实际,针对学生真实存在的真问题以及解决问题后可能产生的可测量情感或行为变化来设计教学目标。同时,这也要求在备课时,教师应当针对“学生能够学会什么能力”这一问题,对于书本上的课程知识先行筛选、提炼,倒推出“为了学生习得这一能力,我能提供什么帮助”的行动指导。区别于传统教学目标设置时,教师针对学生学情而想当然设计的目标,利用“输出为本”教学范式而得到的目标更突显课堂教学上的学生本位。

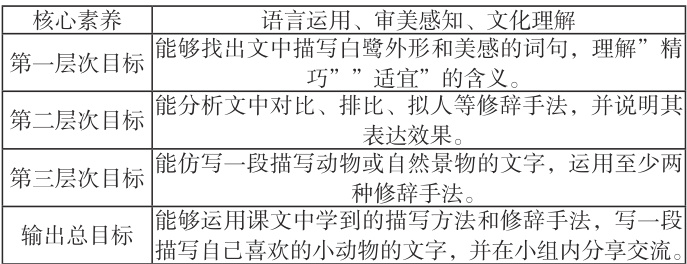

以小学语文五年级上册《白鹭》一课为例,本单元的主题是" 自然之趣 "。本课侧重通过郭沫若先生对白鹭的描写,引导学生体会作者如何通过精准的语言和多样的修辞手法表达对白鹭的喜爱之情,培养学生观察自然、描写自然的能力。课前学情调查显示,学生在描写景物时往往词汇贫乏、句式单一,难以准确表达自己的观察和感受。

教师用书上对本课的教学目标设置为" 能借助关键语句,体会作者对白鹭的赞美之情;了解作者是如何把这种感情融入对白鹭的描写中的;背诵自己喜欢的段落 "。基于对教师用书的分析,紧扣 " 输出是目的 "这一主张,将本课时的输出型学习目标定为 " 能够运用课文中学到的描写方法和修辞手法,写一段描写自己喜欢的小动物的文字,并在小组内分享交流"。

遵循语言积累、方法学习、表达运用三个方面,第一层次的输出目标为能够找出文中描写白鹭外形和美感的词句,理解 " 精巧 "" 适宜 "

的含义;第二层次的输出目标为能分析文中对比、排比、拟人等修辞手法,并说明其表达效果;第三层次的输出目标为能仿写一段描写动物或自然景物的文字,运用至少两种修辞手法。

(二)依托真实问题的学习任务

课程学习的最终目的是为了培养学生解决真实问题的能力,找到课程知识和学生生活的连接点,打通抽象知识与具象表现,通过展现这一知识在生活中能够产生的价值,激发学生主动学习的兴趣。然而,蕴藏在真实生活中的问题往往比课堂上能够解决的问题要更复杂、更多样。因此课堂上设计的输出型学习任务只能是针对绝大多数学生存在的核心问题,是理想化的真实问题。

维果斯基认为,学生的发展存在两种水平:一种是学生的现有水平,即其独立活动时所能达到的解决问题的能力;另一种是学生可能的发展水平,即通过教学引导和外部支持所能实现的潜在能力。这两种水平之间的差异被称为“最近发展区”。学习任务的设计应着眼于学生的最近发展区,通过提供适当的挑战和支持,帮助学生从现有水平向潜在水平迈进,从而实现解决问题能力的有效提升。但过大、过难的学习任务也会打击学生的学习主动性,影响他们输出的成效,因此,学习任务的设计应该是大任务加小任务的模式。

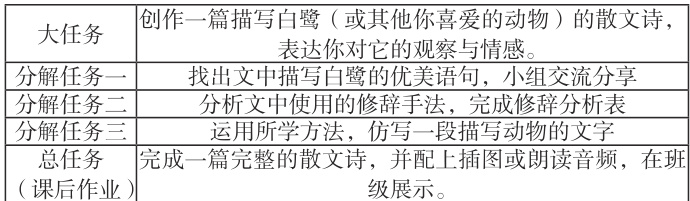

以《白鹭》为例,针对课前调查中学生描写能力不足的问题,将本课的大任务设定为:创作一篇描写白鹭(或其他你喜爱的动物)的散文诗,表达你对它的观察与情感。为了完成这一任务,分解为三个小任务:1. 找出文中描写白鹭的优美语句,小组交流分享;2. 分析文中使用的修辞手法,完成修辞分析表;3. 运用所学方法,仿写一段描写动物的文字。

(三)对标输出成果的过程评价

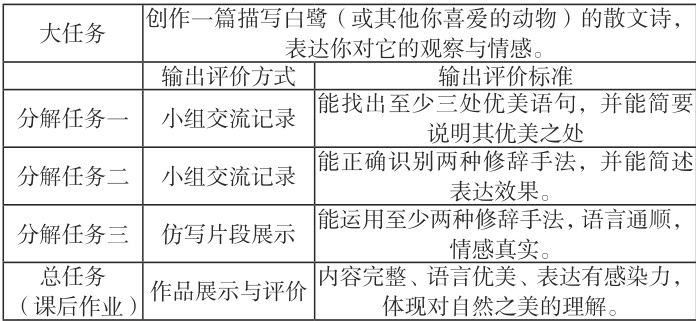

新课标提出,通过对学生的过程评价和学习结果反馈,促进教师反思并改进教学,使教能更好地服务于学,不仅关注学习结果评价,也关注学习过程评价,努力实现“教一学一评”一致性。“输出为本”的教学范式中强调要以输出成效评价输入质量,评价学生在课堂上输出的过程性成果和课后输出的结果性成果,通过衡量输出过程中的参与性和输出结果与能否解决问题的匹配度两个层次,制定输出评价标准。教师能够借助这一评价,评估输入质量,并以此为依据,调整下一次教学时的输入方式或输入时机。

针对《白鹭》一课,我们围绕输出任务设计了一系列学习成效的评价方式和标准。每个分解任务均配有相应的评价方式和具体标准,确保学生在完成每个阶段性任务时都能得到及时反馈和指导。最终,总任务的完成情况与学习目标紧密呼应,切实实现了“教—学—评”的一致性。

参考文献:

[1] 张倩 , 刘依林 , 王红 .“输出为本”教学范式引领下学习任务设计 [J]. 天津师范大学学报 ( 基础教育版 ),2024,25(06):57-62.DOI:10.16826/j.cnki.1009-7228.2024.06.010.

[2] 王红 , 张倩 . 论“输出为本”教学范式 [J]. 课程 . 教材 . 教法 ,2024,44(11):21-28.DOI:10.19877/j.cnki.kcjcjf.2024.11.002.

[3] 张雯.“教- 学- 评一致性”视域下语文逆向教学路径例探[J].

中小学德育 ,2024,(07):37-41.

[4] 王红 . 从“输入导向”到“输出导向”的教学转变 [J]. 北京教育 ( 普教版 ),2018,(07):28-29.张倩,王红,南晓倩 . 中小学教师教学范式现状调研及变革路径探索 [J]. 教育发展研究,2024,44(2):51.中华人民共和国教育部 . 义务教育语文课程标准 (2022 年版 )[S].北京 : 北京师范大学出版社 ,2022:50,45,3.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)