深路堑变形监测控制技术研究

杨庆

中铁七局集团第二工程有限公司 辽宁省沈阳市 110000

引言:

深路堑属于山区高速公路关键构造,自身稳定状况直接关联工程进度与运营安全。岩质边坡受地质构造、开挖扰动这类因素影响,容易发生变形失稳,造成安全事故。辽宁东部中低山区地形状况复杂,为岩质深路堑施工形成诸多挑战。研究结合该区域岩质深路堑实际特点,探寻适用的变形监测与控制技术,能够助力完善山区公路施工技术体系,提升工程安全保障能力,价值显著。

1 工程概况

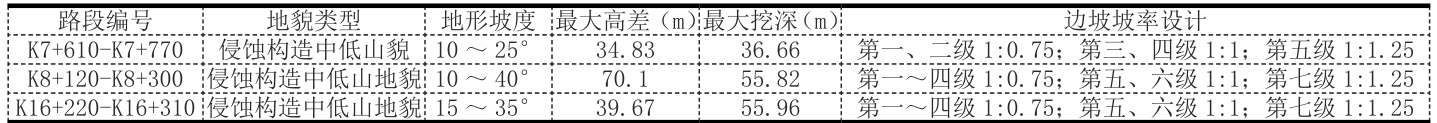

本桓高速一工区起于主线路起点 K0+000 ,止于三架岭隧道口K17+550 ,地处辽宁东部中低山区,为千山与长白山延续区域。路线所在区域处于两大构造体系交接地带,新构造运动表现为长期缓慢上升隆起,地貌受岩性、地层及构造控制,总体呈现山峰林立与沟谷密布复杂格局,地势北高南低,以构造剥蚀地形、山麓斜坡剥蚀堆积地形为主,局部沿河流分布堆积地形。本工区重点监测深路堑边坡均为岩质边坡,分布于 K7+610-K7+770、K8+120-K8+300、K16+220-K16+310 等区段 [1]。具体情况如表 1 所示:

表1 本桓高速一工区重点监测深路堑边坡情况

2 深路堑变形监测体系

2.1 选取监测指标

本桓高速一工区深路堑均为岩质边坡,监测指标选取需结合区域地质构造复杂、最大挖深达到 55.96m 特点,重点覆盖位移、应力及环境三类主要指标。位移监测含平面位移、竖向位移及深层位移。平面位移监测通过全站仪跟踪各边坡不同级别测点坐标变化,获取纵向偏差、横向偏差及累计偏差,反映边坡水平方向移动情况;竖向位移监测借助水准仪测量测点高程变化,记录本次变化量和累计变化量,体现边坡沉降或隆起;深层位移监测通过测斜管实施,测斜管深度需大于潜在滑动面 10m,追踪坡体内部滑动面位置及发展。应力监测针对锚索、锚杆及抗滑桩开展。每根锚索、锚杆均需布设测力计,每个抗滑桩至少设置 2 个位移桩,监测支护结构受力及变形情况,验证加固效果。

2.2 监测方案设计

监 测 点 布 置 按 照 分 级 布 点、 全 域 覆 盖 原 则 实 施, 在K7+610-K7+770 、 K8+120-K8+300 、 K16+220-K16+310 等区段,从挖方边坡最高处设观测断面,每段高边坡至少设一组观测标,路堑长度不足 100m 可减少断面,超过 300m 需增加。坡顶及平台观测点设于开口线外 50cm 处,带挡土墙或锚固框架的坡面,观测点设于墙或框架顶上;坡脚观测桩埋于坡脚内0.5m 处,每组2 根,间距1.5m,入土深度 100cm 。观测精度严格控制,位移设站误差小于 5mm,方向设站水平角误差小于 2.5′′ ,沉降高程设站误差小于 1mm。仪器采用徕卡 1201+ 全站仪、苏一光精密水准仪等,位移监测桩为 C15混凝土预制,尺寸 0. 2m×0.2m×0. 8m ,中间埋 Φ20 钢筋测头。观测频度随施工阶段调整,施工期每周至少 1 次,持续暴雨时每天 1次;路面施工期每 10~15 天 1 次;通车运行初期每月 1 次,后期每 2 个月 1 次。若位移速率超 5mm/ 天或累计值接近 25mm 警戒值,需加密监测[2]。

3 深路堑变形控制技术体系

3.1 监测数据实时反馈机制

监测数据实时反馈遵循分级管理与动态响应原则。施工期间每日复核审查监测数据,确保数据准确再上传至集团监控量测预警平台,建立红、黄、蓝三级预警机制。项目总工是信息上传第一责任人,工程部为主责部门,须保障预警信息及时、真实、完整上传。实时分析中,若发现日位移超 5mm 或累计值达 25mm 警戒值,立即启动红色预警,测量小组负责人须在1 小时内上报现场技术负责人,同步通知业主、监理及设计单位,6 小时内提交书面紧急报告。黄色预警适用于位移速率持续增长但未达警戒值情况,每周汇总数据后提交阶段分析报告,明确变形趋势。蓝色预警为正常监测状态,按周、月定期反馈数据。

3.2 施工控制技术

施工控制以分层开挖与动态防护为核心,开挖遵循“自上而下、分层分段”原则,结合边坡坡率设计实施分级开挖,每级开挖高度控制在 8m,平台宽度按设计要求设置(常规 2m,特殊段 4m),避免一次性开挖过深引发坡体失稳。爆破施工需控制振动影响,采用浅孔微差爆破技术,减少单响药量,震动监测仪实时监测振动速度,确保爆破振动不加剧岩体裂隙发育。开挖后及时清理坡面,对裸露岩体采用喷射混凝土封闭,防止雨水渗入引发风化剥落。排水系统施工同步推进,边坡平台设截水沟,坡脚设排水沟,将地表水引入周边排水系统;对有地下水出露区段,设置仰斜式排水孔,孔径50mm ,间距 2~3m ,深度穿透潜在滑动面,降低孔隙水压力。施工期间每周至少 2 次人工巡视坡顶,检查是否出现裂缝,发现裂缝立即记录特征并封堵,防止雨水渗入[3]。

3.3 动态支护调整策略

支护调整依据监测数据与管理等级实施分级响应。管理等级Ⅲ级(正常状态)维持原支护方案,按设计进行锚杆、锚索及挡墙施工,锚杆长度根据坡体高度确定,一般 8~12m ,锚索间距 2~3m ,张拉应力控制在设计值 70~80% 。管理等级Ⅱ级(加强支护状态),加密锚杆布置间距至1.5m,增设锚索数量,对挡墙基础加深处理,深度较原设计增加 1~2m ;同时缩短监测周期,由每周1 次加密至每 3 天 1 次,密切跟踪变形趋势。管理等级Ⅰ级(危险状态)立即暂停施工,启动应急支护措施:对坡顶回填压载,回填厚度不小于2m。坡体表面铺设钢筋网片并喷射 C20 混凝土,厚度 150mm 。紧急增设抗滑桩,桩径 1.2m ,间距 4~5m ,嵌入稳定岩层深度不小于5m。待变形速率稳定且连续 7 天日位移小于 1mm ,组织业主、监理及设计单位复核,调整支护参数后再恢复施工。支护调整全程结合地质条件,针对 K7+610-K7+770 等存在采空区的区段,优先采用锚索框架梁支护,框架梁截面尺寸 0.4m×0.5m ,锚索锚固段深入完整岩体不小于5m。

结束语:

综上所述,本桓高速一工区深路堑变形监测控制技术研究,依托区域地质特征与工程实际,建立涵盖位移、环境等指标监测体系,形成分级预警反馈机制,结合分层开挖、动态支护等技术,有效控制岩质边坡变形风险。工程实践证实,该体系能及时掌握边坡状态,保障施工安全。

参考文献:

[1] 任文辉 , 杨晓华 , 冯永年 , 等 . 基于 GNSS 监测的 SSA- SVR模型边坡变形预测 [J]. 安全与环境工程 ,2024,31(3):160- 169.

[2] 任龙 . 高速铁路深路堑高边坡变形监测及施工技术研究 [J].工程技术研究 ,2024,9(17):58- 60.

[3] 王兴 . 深路堑高边坡监控监测施工技术 [J]. 交通科技与管理 ,2023(8):0065- 0067.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)