用英语传递中国声音—小学生英语故事讲述能力培养策略探究

苏芬

河南大学附属小学 475000

一、引言

随着国家关于“中华文化走出去”战略的推进,教育部明确提出“用外语讲好中国故事”是中小学英语教学的重要目标。然而,当前小学英语课堂教学仍存在以下问题:一是重语言输入轻文化输出:教师多聚焦词汇语法教学,忽视文化传播实践,在教学过程中多以“图片展示+ 翻译”的方式教授传统文化,学生被动接受,缺乏实践(如手工、角色扮演、节庆模拟);二是文化内容碎片化,文化呈现形式单一:传统文化多以词汇(如 dragon boat、lantern)或短对话形式呈现,缺少故事性、体验性内容,学生难以产生共鸣;三是学生表达动力不足:部分学生因语言能力受限,难以用英语流畅表达文化内涵,讲好中国故事。基于此,本文结合教学实践案例,探索适合小学生讲好中国故事的英语表达策略,旨在为一线教师提供教学参考。

二、讲好中国故事的教学策略

在小学英语课堂中讲授中国故事时,需要兼顾文化传播和语言学习的双重目标,同时必须符合儿童认知发展规律,所以培养小学生用英语讲好中国故事的能力要遵循以下教学策略。

(一)选材策略:贴近学生认知,分级分层

1. 内容选择原则

(1)认知适切性:根据学生的年龄特点分级设计,选择情节简单、冲突明确、结局积极的故事,符合小学生(6-12 岁)的认知水平和阅读兴趣。比如低年级(1-2 年级)他们的年龄在6 至8 岁,认知水平相对较低,注意力持续时间短,语言能力也有限,所以需要更简单、有趣、互动性强的故事,同时考虑文化元素的直观性,比如节日故事、寓言故事(拟人化角色,简单道理)、生活化智慧故事(小马过河、三个和尚、孔融让梨等)、动物、食物等,这些孩子们熟悉或者感兴趣的内容。在比如春节贴春联、吃饺子,端午吃粽子、国宝熊猫、十二生肖这样的元素,容易通过图片或道具展示,帮助他们建立联系,学生能在游戏、手工、歌曲中自然接触英语,同时感知中国文化符号;中高年级(3-6 年级)为小学中高年级 9 至 12 岁学生,在选择中国故事时,需在保持趣味性的基础上,深化文化理解、提升语言复杂度、激发批判性思维,同时融入跨学科元素。一可以引入历史人物和智慧故事(如曹冲称象、司马光砸缸)培养学生的思辨能力;二可以引入经典文学节选(如西游记节选八戒、花木兰),让学生接触传统文化;三可以引入民间传说和哲理故事(如愚公移山、伯牙绝弦)引导学生探讨价值观;四可以引入现代成就(如高铁、航天),可以培养学生与时俱进融入爱国主义教育,五可以引入小数民族故事(如阿凡提、阿诗玛)展现我国的文化多样性。

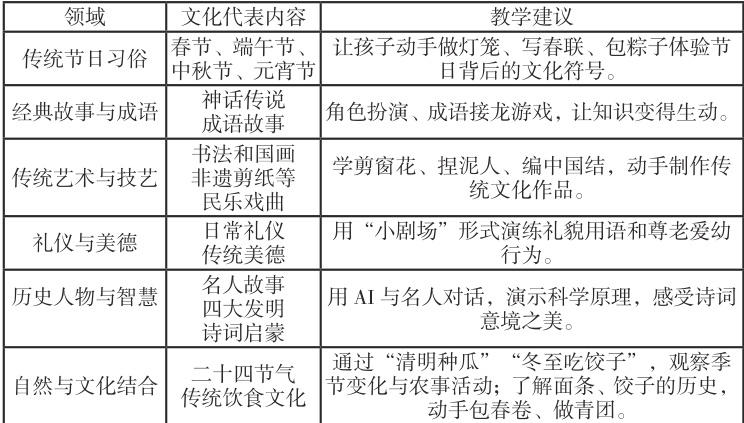

(2)文化代表性:在培养小学生用英语讲好中国故事的故事选材中需要选择那些能够能集中体现中华文化核心特质、精神价值与生活方式,且具有辨识度、传承性、现实意义的内容,并通过适合学生年龄的教学方法进行传授,帮助学生在学习英语的同时,增强文化认同和跨文化理解能力。在小学阶段,具有文化代表性,体现中华文化精髓的选材主要体现在以下表格:

语言适配性:在培养小学生用英语讲述中国故事时,语言的适配性需要从词汇选择、句 式结构、文化转译三个层面进行调整,既要符合小学生语言水平,又要保留文化内核。一是词 汇适配要从抽象到具象。如讲解 sticky rice wrapped in bamboo leaves(粽子)可以辅助实物; 是句式适配要从复杂到简单。如“大禹治水三过家门而不入,终于平息洪水。”适配后可以 这样讲解“Yu the Great fought floods. He passed his house three times but never went in. At last, the floods stopped.”把原句拆分三个拆分为3 个短句,用“but”连接冲突,用“at last”强化结局; 三是文化的转译要从陌生到熟悉。如嫦娥“China’s moon fairy”类比西方的“tooth fairy”, “愚公移山”中表现愚公移山决心的语言“子子孙孙无穷尽也,而山不加增”转译成“Though I am old, I have sons. When my sons get older, there are still more grandsons.if we keep going year after year,the mountains will get smaller and smaller.”保留了核心意象,而且“if”补充原因,学生更容 易理解。

2. 资源开发与整合 (1)活用教材

小学英语教材是学生学习英语的依据和主要途径。在培养小学生用英语讲好中国故事的过程中,扮演着文化转译桥梁、语言脚手架、思维培养载体的三重角色。其作用不仅在于提供内容素材,更通过系统化设计帮助学生平衡文化认同与语言习得。所以在课堂教学中我们不仅要深挖教材中的文化“暗线”,超越表层词汇,提炼单元主题的文化内核,而且还可以利用教材已有跨文化内容,建立中西故事关联,在教材标准化内容基础上,增加本土化延展。如科普版小学英语教材中的文化板块(如五年级下册 Lesson1 Read“Making dumplings”可拓展中国北方饺子来历和习俗)。

(2)开发校本资源:校本教材可以弥补普通教材中培养孩子讲中国故事的不足,可以结合地方特色,历史人物或传统手工艺,用英语进行教学,既学语言又传播文化,实现了国家课程目标与地方文化特色、学生实际需求深度结合。如编写《中国故事英语绘本》(如《十二生肖的由来》),制作动画微课(如《年的传说》英文版)等。

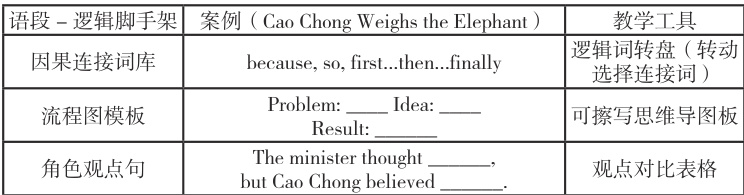

(二)语言支架搭建策略:从输入到输出的渐进路径

在培养小学生用英语讲述中国故事的过程中,语言支架指的是在教学过程中,通过结构化的支持,帮助学生逐步掌握英语语言的能力,包括句型模板、词汇支持、互动练习等。对于小学生来说,搭建合适的支架至关重要,能够帮助他们克服语言障碍,自信地表达。语言支架的搭建需要遵循“可理解性输入→结构化输出→创造性迁移”的梯度原则,通过分层设计、文化转译、多模态互动等策略,逐步提升学生从模仿到自主表达的能力。

1. 分层语言支架设计

考虑到不同年级学生的语言水平和认知能力差异,语言支架需要分层设计,逐步增加难度。比如低年级学生可能需要更简单的句型和重复的结构,而高年级学生可以处理更复杂的句子和抽象概念。

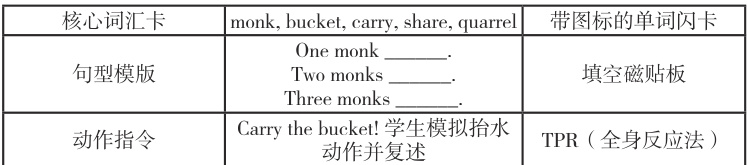

如图一:低年级(1-3 年级):词汇- 短句脚手架:

2. 文化元素“三步转译法”

在用英语讲述中国故事中国需要结合中国故事的文化元素,要把这些元素转化为适合学 生语言水平的表达。例如,如何成语故事、传统习俗等,可能需要用简单的英语解释,或者通 过类比西方文化中的类似元素来帮助学生理解。一般情况下通过“三步转译法”。一是意象 具象化,如“龙凤呈祥”可转译为“The dragon and phoenix dance together. People say they bring happiness, just like Santa brings gifts!”用学生已知的 Santa 建立文化联想,用 dance together 替代 抽象吉祥概念;二是抽象概念动作化,如:“精卫填海展现坚韧精神”转译成“Jingwei flew over the sea every day. She picked up stones. She dropped them into the sea. "I will never stop!" she said. 用fly-pick-drop 动作链替代 ‘坚韧’用直接引语传递决心;三是历史背景情景化 , 如“郑和 下西洋”转译成“Zheng He’s ships were as tall as a 4-story building! They took silk to Africa. They brought back giraffes.”用 4-story building、giraffes 等具体参照物建立认知锚点。

3. 多模态输入强化理解

多模态互动和实践活动如角色扮演、游戏、手工活动等都能让学生在真实的情境中使用语言,增强记忆和应用能力;多模态的教学方法,如图片、视频、实物道具,可以提供更多的感官支持,帮助学生理解和记忆。一视听结合:如观看英文版《西游记》动画片段,模仿角色配音;二图文互动:如利用故事卡片排序、图文匹配游戏训练叙事逻辑。

(三)活动设计策略:情境化与趣味化并行

在培养小学生用英语讲述中国故事的过程中,需要将文化元素、语言学习与儿童心理特点深度融合。所以在进行活动设计时,情景化与趣味化并行的活动必不可少。情景化意味着活动需要营造真实的或模拟的情境,让学生身临其境。趣味化则需要活动具有游戏性、互动性和创意元素,激发学生的兴趣。

1. 角色扮演剧场,让文化“活起来”

小学生好奇心强,活泼好动,表演欲十足,所以在课堂上通过戏剧化表演形式,将静态文化符号转化为动态互动场景,学生能够在角色扮演中身临其境理解文化内涵。当学生身处花木兰的角色中,拿着“宝剑”喊出“I will fight for my country!”时,让学生真正体会到花木兰的心情和格局,让文化“活起来”。

2. 多感官探险,让文化“摸得着”

在进行文化教学时,我们要调动学生的视觉、听觉、触觉、嗅觉等多重感官,将抽象文化概念转化为可感知的具象体验,让文化“摸得着”。节日文化可以让孩子观看节日庆典,享受节日视觉盛宴,也可以让学生亲自动手包饺子、粽子、品尝不同种类的月饼;讲授中国乐器可以让孩子听音辨别乐器的不同表达;讲授中国的丝绸可以让孩子亲自触摸,感受丝滑;讲授中国美食可以让孩子闻香识种类等等,让文化“看得见,摸得着”。

3. 科技融合新任务,让文化“潮起来”

科技融合就是利用现代科技吸引学生,采用“AI+ 文化传播”模式,如利用虚拟现实(VR)技术创设故事场景,让文化“潮起来”。比如用AI 让学生跟古人对话,用AI 生成动画来演示“年兽”故事,在比如当学生用VR 在虚拟长城放飞风筝时,既在练习fly higher 的现在进行时,也在体验“天人合一”的哲学意境,这正是技术赋能下文化教学的革命性突破。

4. 跨学科联动,让文化“动起来”

将文化故事与艺术、数学、科学等学科结合,在解决问题中深化文化理解。如与美术课结合,绘制“My Storybook”并配英文旁白;如与数学结合,讲解鸡兔同笼;与科学结合讲解四季变化,颜色的调配等等。

(四)评价机制策略:过程性与激励性并重

评价的核心应回归学生是否能用英语传递出“这就是我们的中国故事”的自信与温度。传统文化教学的评价更容易流于表面,比如仅检查学生是否能背出故事梗概,而忽略了文化理解和情感态度的评估。构建过程性与激励性并重的评价机制尤为重要,它能帮助学生维持持续的动力和学习兴趣。

1. 过程性评价工具

“故事护照”:记录学生每次参与活动的表现(语音流畅度、文化知识点掌握情况)

同伴互评表:从“语言表达”、“情感传递”、“创意度”三个维度进行星级评分。

2. 成果展示平台

举办“中华文化小使者”英语故事大赛,评出“文化小达人”;

利用校园公众号推送“学生讲中国故事”优秀视频,增强成就感。

学生作品在学校展示墙上展出,增强学生的荣誉感和自信心。

三、结语

用英语讲中国故事不仅是语言能力的实践,更是文化根脉的传承。教师需以“小故事”承载“大文化”,通过系统性策略设计,在潜移默化中培养兼具国际视野与文化自信的新时代少年。

参考文献

[1] 教育部. [M] (2022). 义务教育英语课程标准 . 北京师范大学出版社

[2] 梅德明,王蔷编. 义教课程标准解读丛书 义务教育英语课程标准解读 2022 版[M]. 北京:北京师范大 学出版社 , 2022.07

[3] 毛丽娜. 小学英语教学中融入中华传统节日文化的教学设计研究[D]. 内蒙古师范大学,2023.06.

[4]Byram. [M]. (1997). T eaching and Assessing Intercultural C ommunicative C ompetence. Multilingual Matters.

[5]Swain. [M](1985). C ommunicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. Gass & C. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (pp. 235- 253). Newbury House.

qarsn 本文系 2024 年度河南省基础教育教学研究课题《核心素养视域下英语主题阅读促进小学生讲好中国故事的实践研究》(立项编号:FJY D24006)研究成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)