心理护理 + 感觉统合训练提升脑梗死后偏瘫患者生活质量的价值探讨

李春风

芜湖市第二人民医院健康管理中心 安徽芜湖 241000

脑梗死是指由于脑血管堵塞导致局部脑组织缺血、缺氧,最终引发脑细胞损伤甚至死亡的疾病,脑梗死发生后,患者常常会出现偏瘫,即一侧肢体的运动功能丧失或减弱,极大影响了患者的日常生活能力与自理能力[1]。本研究针对脑梗死后偏瘫干预方案予以讨论,分析心理护理 + 感觉统合训练的应用效果。

1 临床资料与方法

1.1 临床资料

研究纳入了在 2023 年 6 月至 2024 年 6 月时间段内我院的脑梗死后偏瘫患者,共计有 68 例,分组方式为奇偶法,各 34 例。干预组男 17 例、女 17 例。脑梗死后偏瘫年龄 54-87( 7 0 . 9 4 ± 1 0 . 0 2 )岁。对比组男 19 例、女 15 例。脑梗死后偏瘫年龄 54-85( 7 0 . 9 0 ± 9 . 9 8 )岁。就干预组与对比组脑梗死后偏瘫患者年龄、性别对照统计结果为 p> 0 . 0 5 ,可以对比。

1.2 方法

对比组实行常规护理,干预组实行心理护理 + 感觉统合训练,心理护理:护理人员以真诚的态度与患者建立信任关系,通过倾听、鼓励和陪伴,减少患者的孤独感和不安感,对于言语功能受损的患者,护理人员应注重通过肢体语言、目光接触、微笑等非言语手段与患者进行有效的沟通 [2]。耐心倾听患者的担忧、恐惧和不满,帮助患者释放负面情绪,避免情绪积压,通过积极的言语和肢体接触安慰患者,鼓励其保持乐观心态,告诉患者康复的可能性,并根据患者的实际情况给予鼓励,鼓励患者通过写日记、画画或与他人交谈等方式表达内心情感,缓解内心压力。感觉统合训练:通过感觉统合训练改善患者的运动协调性、平衡感、肢体控制能力,提高患者的自我照料能力和生活质量,根据患者的具体情况制定训练计划,逐步提高训练强度和难度,避免患者因过度训练产生疲劳或挫败感 [3]。触觉刺激训练:触觉刺激训练可以帮助改善偏瘫患者的皮肤感觉和对物体触摸的反应,使用不同质地的物品(毛巾、软球、沙子等)进行按摩和触摸,帮助患者提高触觉敏感性,通过使用不同硬度和形状的物品训练患者的抓握能力,如握力器、橡皮球等,促进手部运动和感觉协调。本体感觉训练:本体感觉训练帮助患者恢复肢体位置感、运动协调感等功能,进而促进身体的自我调节能力。对偏瘫肢体进行轻柔的关节活动,改善关节的灵活性,增加关节的本体感觉输入,通过主动或被动的肢体运动训练,帮助患者逐步恢复肢体活动能力,增强本体感觉 [4]。

1.3 观察指标

评估患者护理前后心理状态评分,包括焦虑、抑郁,满分均为100 分,分数高则说明患者的心理状态越差 [5]。评价患者护理前后生活质量评分,满分为100 分,分数高则显示患者的生活质量水平越高。

1.4 统计学分析

应用SPSS 21.0 统计软件评估68 例脑梗死后偏瘫患者资料,计量资料包含脑梗死后偏瘫患者护理前后焦虑、抑郁状态评分及生活质量评分,t检验计算后呈现为(均数 ± 标准差),其结果 P< 0 . 0 5 则评估为差异存在。

2 结果

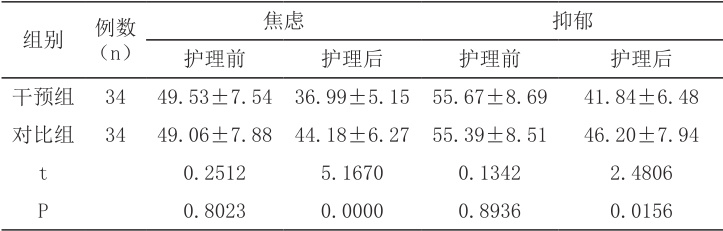

2.1 脑梗死后偏瘫患者护理前后焦虑、抑郁状态评分比较

脑梗死后偏瘫患者护理前心理状态评分 P 值 > 0 . 0 5 ,无差异。干预组脑梗死后偏瘫患者护理后焦虑、抑郁状态评分低于对比组患者, P< 0 . 0 5 ,有差异。见表1。

表1 :脑梗死后偏瘫患者护理前后焦虑、抑郁状态评分比较[ 分]

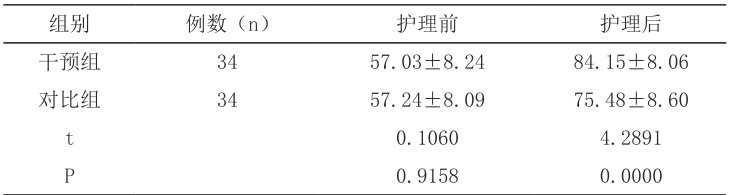

2.2 脑梗死后偏瘫患者护理前后生活质量评分比较

脑梗死后偏瘫患者护理前生活质量评分 P 值 > 0 . 0 5 ,无差异。干预组脑梗死后偏瘫患者护理后生活质量评分高于对比组患者, . P< 0 . 0 5 ,有差异。见表2。

表2 :脑梗死后偏瘫患者护理前后生活质量评分比较[ 分]

3 讨论

心理护理是一种以患者为中心的、针对患者心理需求进行的护理活动,通过有效的沟通、心理疏导、情绪支持等方式,帮助患者减轻焦虑、抑郁等负面情绪,增强其应对疾病的心理韧性 [6]。感觉统合训练是一种通过感官刺激与运动训练来促进神经系统功能恢复的康复方法,利用视觉、听觉、触觉等感官通道,进行一系列的身体运动和感官刺激,帮助患者恢复大脑对外界信息的处理能力。本研究针对脑梗死后偏瘫患者对其采取心理护理+ 感觉统合训练,结果显示,脑梗死后偏瘫患者护理前心理状态评分无差异,干预组脑梗死后偏瘫患者护理后焦虑、抑郁状态评分低于对比组患者。通过倾听患者的内心感受,护理人员为患者提供了一个情感宣泄的途径,倾诉和情感表达有助于缓解内心的压抑,减少焦虑感,通过有效的情感沟通,患者的心理负担得到释放,从而缓解抑郁、焦虑情绪。脑梗死后偏瘫患者护理前生活质量评分无差异,干预组脑梗死后偏瘫患者护理后生活质量评分高于对比组患者。感觉统合训练改善患者的身体运动和协调性,帮助患者逐步恢复独立进行日常生活活动的能力,逐步恢复独立行走、进食、穿衣等自我照料能力,这使患者能够在更大程度上回归正常的生活状态,从而提高生活质量。

综合以上结果,心理护理 + 感觉统合训练于脑梗死后偏瘫干预中具备临床推广应用的价值。

参考文献:

[1] 刘苗苗 , 朱华清 , 刘芹芹 . 以创新扩散理论为基础的循证护理对老年脑梗死偏瘫患者负性情绪及自理能力的影响 [J]. 齐鲁护理杂志 ,2023,29(3):71-74.

[2] 秦莲花 , 钟洁平 , 张奕玲 , 等 . 基于 Peplau 人际关系模式的优化家庭访视模式对老年脑梗死偏瘫患者康复的影响 [J]. 老年医学与保健 ,2022,28(6):1262-1266.

[3] 吴晶晶 , 陈雪英 , 沈东美 . 早期良肢位摆放结合吸氧治疗在脑梗死偏瘫患者患侧肢体恢复中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志 ,2022,28(21):165-166,封 3.

[4] 莫少娟 , 王美力 , 谭燕红 . 基于预见性理论的精细化护理在预防脑卒中偏瘫患者下肢静脉血栓栓塞症中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志 ,2022,28(19):82-85.

[5] 刘怡 , 李晓伟 , 盛晓燕 . 紧张 - 应对互动模式下的健康宣教对脑梗死后偏瘫患者社会支持水平及健康行为的影响 [J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志 ,2023,18(3):382-386.

[6] 兰曼丽, 朱莹莹. 正性暗示结合任务导向性训练对脑梗死后偏瘫患者情绪状态及功能康复的影响 [J]. 国际护理学杂志 ,2023,42(14):2574-2577.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)