《激光原理及应用》课程思政教学探索

丁曼曼 孙言 韩崇 杜文园 刘冬冬 刘翩 孟萍

徐州工程学院物理与新能源学院 江苏省徐州市 221000 金肯职业技术学院人工智能与信息工程学院 江苏省南京市 210000

教育是强国建设与民族复兴的重要基石,其根本任务在于立德树人。课程思政作为将思想政治教育融入人才培养过程的关键路径,是新时代落实立德树人根本任务的战略举措。教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出,“全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措”要求理工科专业深度挖掘课程蕴含的思政资源,实现价值塑造、知识传授与能力培养的有机统一[

近年来,课程思政建设取得显著成果,涌现出一批具有示范价值的课程思政典型案例 [5-9]。但课程思政建设是一项长期工程,如何提高教师的思政育人能力、如何深入挖掘思政元素、如何做好课程建设把思政元素有机融入课堂教学中去,仍是需要不断探索的重要课题。

激光原理课程是我校电子科学与技术专业的核心课程,也是国内光电类专业中普遍开设的重要必修课。这门课既是连接量子物理基础与前沿光电技术的重要桥梁,也是培养学生系统思维能力和科学素养的关键课程。激光原理课程中蕴含丰富的思政元素,将思政元素深度融入该课程的教学,既是践行“课程承载思政,思政寓于课程”教育理念的必然要求,也是强化课程育人特色、实现立德树人根本任务的重要路径。本文以《激光原理及应用》课程的教学实践,总结了专业教育与课程思政融合的探索与实践,以期能够为相关课程的思政教学提供一定的借鉴和参考。

一、课程思政育人目标

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》的精神,教学团队立足激光专业课程特点,以立德树人为根本任务,对课程教学大纲进行了优化。在修订大纲中,除了对知识和能力目标的优化外,重点新增了德育目标知识目标:熟悉激光的发展、特性及激光器的基本组成和几种典型的激光器;掌握激光产生的基本原理、光学谐振腔的稳定性条件、模式理论以及激光高斯光束的传输与变换;掌握激光工作物质的增益特性、激光器的工作特性及激光特性控制和改善的方法。能力目标:培养学生具备抽象思维与严密的逻辑推理能力;具备利用已掌握的知识独立分析和解决激光领域相关实际问题的能力;培养科学精神和提升创新意识。德育目标:通过了解激光的发展史、激光的应用、最新研究进展及发展瓶颈,引导学生学习科学家在研究过程中追求真理、勇于创新、坚持不懈的科学精神,树立学生与时俱进、终身学习的信念;培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

二、思政元素挖掘路径

教学是实施课程思政的重要载体,需要充分挖掘其中蕴含的思政元素,促进学生知识与价值的同步提升。课程团队围绕课程思政育人目标,系统梳理课程知识点,深入挖掘思政元素,总结了以下思政元素挖掘路径。

1、立足学科本体,深挖科学精神与辩证思维

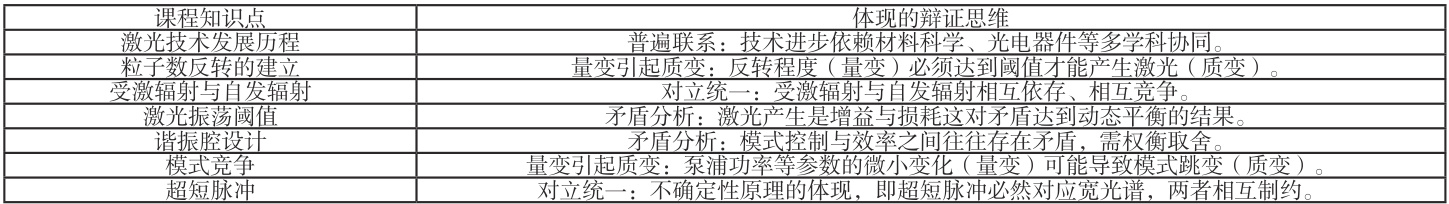

激光原理课程蕴含丰富的科学精神与辩证思维。教学中,通过介绍激光发展史中的关键科学史实,如爱因斯坦提出的“光的受激辐射”理论、梅曼研制的第一台红宝石激光器、我国研制的第一台红宝石激光器、光纤之父高锟院士提出的光纤通信理论等,引导学生感悟其中蕴含的科学探索与创新精神。讲解专业知识时,注重渗透其中蕴含的辩证思维,如受激辐射与自发辐射之间的对立统一关系,增益与损耗之间的矛盾等,帮助学生掌握运用辩证观点分析科学问题的方法,提升其逻辑思维能力。部分课程知识点与辩证思维对应关系如表1 所示。

表1 课程知识点与辩证思维对照表

2、关联科技前沿与国家战略,激发家国情怀与使命担当

激光具有单色性好、方向性好、相干性及亮度高等特点,自 1960 年人类历史上第一束激光问世以来,激光的发展和研究备受关注。激光技术的发展直接推动了工业加工、生物医疗、空间通信、国防等各个领域的变革。教学中将其前沿技术与知识点结合,能够激发学生对激光技术的兴趣与家国情怀。例如:讲解脉冲激光器时,引入“神光 -III”装置参数,引导学生理解其工程难点和创新点;介绍光纤激光器在通信、医疗和工业加工中的重要应用,分析稀土增益光纤和泵浦合束器等核心部件的技术瓶颈及其研究进展;讲解超短脉冲激光器时,探讨超短激光器在物理学和材料科学中的重要应用;讲解中红外波段激光器时,以《瓦森纳协定》为例阐述国外在该波段的技术封锁,并引入教师团队最新研究成果探讨技术的发展方向。专业知识与激光技术前沿的有机结合,能够帮助学生深刻理解专业知识的具象化应用,培养精益求精的大国工匠精神。

3、结合实验环节,锤炼意志品质与协作精神

实验与实践教学是深化课堂教学的重要环节,是学生获取、掌握知识,提升科学素养的重要途径。为了深化课堂教学,课程团队在大纲中新增了实验课时,并针对性设计实验项目。实验项目设计由易到难,由基础到高阶递进,既确保实验内容与理论教学紧密衔接又注重于过程中培养学生的探究精神与团队协作能力。针对学生实验结果不理想的情况,引导学生分析问题原因并探讨解决方案,培养学生主动思考、勇于探究的精神。在综合性的实验中,将学生分组并进行角色分工。如搭建Nd:YAG 固体激光器的实验中,学生 4 人一组,分别负责谐振腔的设计、光路搭建、谐振腔的调试、数据记录及结果分析。实验过程中引导学生积极沟通,协同解决遇到的问题,培养学生团结协作的精神。

三、建设多元化课程思政教学团队

教师是推进课程思政建设的主力军,教师的思政育人意识和育人能力决定了育人效果。因此,学院定期组织教师参加思政教育培训与教学研讨,提高教师的育人能力。此外,对教学团队进行了优化,组建了由专业课教师、思政导师与产业工程师组成的多元化课程团队,推动激光课程思政教学团队的跨领域协作。专业课教师把握课程的知识体系,系统挖掘思政元素;思政导师(思政部教师)则提供系统的思政理论支撑与价值引领方法,对挖掘的思政元素进行把关、深化,确保价值引导的方向正确、内涵深刻;产业工程师(激光相关领域的工程师)将前沿技术案例与职业素养融入教学,并通过具体的产品研发或工程项目实例将抽象的思政理念具象化。这种跨领域的多元化课程团队,为教学注入了新的活力,也为深化课程思政建设提供了有力支撑。

四、改革课堂教学模式

激光原理课程知识点多、公式复杂,而教学课时有限,这就要求教师合理设计教学形式,将思政元素有机融入课堂。教学中我们采用多种教学方法和手段,包括讨论式、项目式任务驱动和案例教学法。例如,在讲到激光器分类时,提出高能激光武器的伦理边界这一议题,引导学生思考并进行讨论。这一过程让学生理解科技的发展具有“双刃剑”特性,培养学生的科技伦理意识与社会责任感。以布置作业的方式发布项目任务,如“透镜焦距自动测量装置设计”、“3 μm 波段涡旋激光器设计”等,让学生自主完成,培养学生知识应用及问题解决能力。通过邀请企业一线工程师分析实践案例,将抽象的思政理念具象化,强化学生对精益求精、团结协作等价值观的理解。我们曾邀请江苏华兴激光科技有限公司的工程师讲述半导体激光器的发展与挑战,学生在互动中不仅加深了对知识的理解,更能感受到科技工作者的工匠精神。

五、课程思政教学效果

经过几年的实践验证,课程思政育人效果显著提升。学生在科技报国情怀、工程使命意识及伦理责任担当等方面表现出良好的精神面貌。思政元素的有机融入,有效提高了学生的学习积极性与课堂参与度,学生能够主动带着问题参与学习,将激光专业知识与科技伦理、国家战略需求相结合,形成具有价值导向的认知框架。于此同时。学生在专业知识的掌握上更加扎实,在学科竞赛方面也取得了良好的成绩。

六、结论

本文以《激光原理及应用》课程为例,探讨了课程思政的实践路径。通过挖掘课程中的思政元素、组建多元化教学团队、优化教学模式等途径,将科学思维、家国情怀、工程伦理及工匠精神等价值引领要素有机融入教学,实现知识传授与价值塑造的有机统一。课程思政建设是一项长期的系统工程,需要在实践中持续深化。后续建设应进一步挖掘思政元素、优化教学模式、完善育人机制,构建“知识传授—能力培养—价值塑造”一体化的思政育人体系,切实推动专业教育与思政教育深度融合、协同发展。

参考文献

[1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面 [N]. 人民日报 ,2016-12-09(1).

[2] 林先雄 . 思政教育、思政课程和课程思政三者关系梳理分析 [J].西部素质教育 ,2021,7(22):52-54.

[3] 王秋萍, 苏耀恒, 陈爱民, 等. “光学”课程思政建设探索与实践 [J]. 教育教学论坛 ,2024,(02):61-64.

[4] 胡金兵, 郭汉明. 课程思政在理工科教学模式中的应用研究—以“激光原理”课程设计为例 [J]. 教育现代化 ,2020,7(13):194-196.

[5] 秀艳, 高朋, 王远成.《激光原理》精品课理论与实践创新融合探索研究 [J]. 沈阳师范大学学报 ,2018,36(02):189-192.

[6] 李琨, 蕫洪舟, 王 云祥, 等. 激光原理与技术课程研究性教学实践探索 [J]. 实验科学与技术 ,2015,13(06):131-133.

[7] 宋有建, 刘博文, 柴路, 等.“激光原理”课程的思政案例教学探索 [J]. 工业和信息化教育 , 2022, (06):73-77.

[8] 刘健宁, 连天虹, 翁浚, 等. 新工科背景下激光课程群思政体系构建 [J]. 教育教学论坛 , 2025, (18):89-92.

[9] 胡友友, 汪园香, 戴俊. 激光原理与技术课程中思政元素的融入及教学改革初步探索 [J]. 物理通报 , 2024,(08):67-70.

基金:徐州工程学院高等教育科学研究课题,项目编号:YGJ2435。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)