微创穿刺引流术治疗慢性硬膜下血肿的疗效评估

朱茂学

黄陂区人民医院 湖北省武汉市 430300

前言:慢性硬膜下血肿作为神经外科常见病症,多发于老年群体,头部轻微外伤、脑萎缩等因素是主要诱因。患者常出现头痛、肢体无力、认知障碍等症状,严重影响生活质量。传统开颅血肿清除术虽能有效清除血肿,但存在手术创伤大、恢复慢、并发症多等弊端。随着医疗技术发展,微创穿刺引流术凭借创伤小、操作简便等优势逐渐应用于临床。然而,关于该术式治疗慢性硬膜下血肿的疗效,尚缺乏全面系统的评估。因此,本研究通过与传统开颅血肿清除术对比,深入探究微创穿刺引流术的临床疗效,旨在为临床治疗提供更科学的方案选择。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究回顾性纳入2021 年1 月到2025 年1 月于我院神经外科就诊的慢性硬膜下血肿患者。严格遵循纳入与排除标准:纳入标准为经头颅 CT 或 MRI 影像学检查确诊,且患者及家属签署知情同意书;排除标准涵盖严重心肝肾功能不全、凝血功能障碍,以及脑疝或需紧急开颅救治的危重病例。最终筛选出120 例符合条件的患者,运用随机数字表法均分为观察组与对照组,每组各 60 例。观察组患者中,男性 38 例、女性 22 例,年龄范围 45-78 岁(均值 62.3±5.8 岁),血肿量 30-80ml (平均 52.6±8.5ml );对照组男性40 例、女性20 例,年龄43-76岁(均值 61.8±6.2 岁),血肿量 32-78ml (平均 51.9±8.2ml )。经统计学检验,两组在性别分布、年龄构成及血肿量等基线特征上无显著差异( P>0.05 ),确保了研究对象的均衡可比性。

1.2 治疗方法

观察组采用微创穿刺引流术治疗。患者取仰卧位或侧卧位,根据头颅CT 检查结果,确定血肿最大层面及穿刺点,避开重要血管和功能区。常规消毒、铺巾,局部浸润麻醉后,使用YL-1 型一次性颅内血肿粉碎穿刺针垂直穿刺至血肿腔,拔出针芯,见暗红色不凝血流出后,连接引流袋。用生理盐水反复冲洗血肿腔,直至冲洗液清亮为止,然后注入适量尿激酶(5-10 万 U),夹闭引流管 4-6h 后开放引流。术后根据引流量及患者症状,决定拔管时间,一般术后2-4 天拔管。

对照组采用传统开颅血肿清除术治疗。患者全身麻醉后,取合适体位,根据血肿部位设计手术切口,切开头皮、肌肉,颅骨钻孔后扩大骨窗,切开硬脑膜,清除血肿。仔细止血后,放置引流管,缝合硬脑膜、肌肉及头皮。术后常规给予抗感染、止血、脱水等治疗。

1.3 观察指标

手术相关指标:记录两组患者的手术时间、术中出血量及住院时间。

术后并发症:观察两组患者术后是否出现颅内感染、硬膜外血肿、癫痫等并发症,并计算并发症发生率。

血肿清除率:术后24h 复查头颅CT,测量血肿残留量,按照公式计算血肿清除率:血肿清除率  (术前血肿量-术后血肿残留量)/术前血肿量× 100‰

(术前血肿量-术后血肿残留量)/术前血肿量× 100‰

神经功能评分:本研究采用格拉斯哥昏迷量表(GCS)对两组患者术后 3个月的神经功能状态进行量化评估。该量表总分为 15 分,得分越高则提示患者神经功能恢复程度越佳。通过客观记录并对比两组患者的 GCS 评分数据,能够系统分析微创穿刺引流术与传统开颅血肿清除术在促进神经功能恢复方面的差异,为评估两种术式的临床疗效提供重要依据。

2 结果

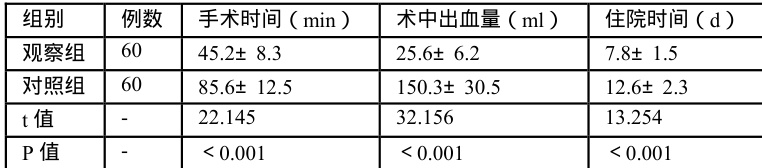

2.1 手术相关指标比较

见表1。

2.2 术后并发症发生率比较

术后并发症观察结果显示,观察组60 例患者中,出现颅内感染2 例、硬膜外血肿 1 例、癫痫 3 例,总体并发症发生率为 10.0% (6/60);对照组 60 例患者中,颅内感染、硬膜外血肿、癫痫病例数分别为5 例、4 例、7 例,并发症发生率达 26.7% (16/60)。经卡方检验(χ  , P=0.020 ),观察组并发症发生率显著低于对照组,差异具备统计学意义,表明微创穿刺引流术在术后安全性方面表现更优。

, P=0.020 ),观察组并发症发生率显著低于对照组,差异具备统计学意义,表明微创穿刺引流术在术后安全性方面表现更优。

2.3 血肿清除率比较

术后 24h 复查头颅 CT,观察组血肿清除率为( 92.3±5.6% ,对照组血肿清除率为( 93.1±4.8)% ,两组血肿清除率比较,差异无统计学意义( 1=0.876 ,P=0.382 )。

2.4 术后 3 个月 GCS 评分比较

术后3 个月,观察组GCS 评分为( 13.5±1.2 )分,对照组GCS 评分为(11.2± 1.5 )分,观察组 GCS 评分显著高于对照组,差异有统计学意义( t=8.567 ,P<0.001 )。

3 讨论

慢性硬膜下血肿是神经外科常见疾病,多发生于老年人,其发病机制主要与头部外伤、脑萎缩、凝血功能异常等因素有关。传统开颅血肿清除术是治疗慢性硬膜下血肿的常用方法,该方法能够直接清除血肿,解除脑组织压迫,但手术创伤大,术中出血量多,术后并发症发生率较高,患者恢复时间较长。

微创穿刺引流术是一种新型的治疗方法,具有手术创伤小、操作简单、费用低等优点。研究数据表明,观察组在手术时长、术中失血量及住院周期等指标上均显著优于对照组,提示微创穿刺引流术可显著降低手术创伤、加速患者康复进程。这一结果与该术式的操作特性密切相关——其无需实施开颅操作,仅通过微小穿刺通道即可完成血肿清除,极大降低了对脑组织的物理损伤,进而缩短了术后机体修复所需时间,体现了微创技术在减少医源性创伤及优化康复结局中的独特优势。

在术后并发症方面,观察组并发症发生率显著低于对照组。传统开颅血肿清除术需要切开硬脑膜,破坏了颅腔的完整性,增加了颅内感染的风险;同时,手术过程中对脑组织的牵拉和损伤,容易导致硬膜外血肿、癫痫等并发症的发生。而微创穿刺引流术对颅腔的干扰较小,能够降低术后并发症的发生率。

两组血肿清除率无显著差异,说明微创穿刺引流术在清除血肿方面与传统开颅血肿清除术具有相似的效果。这是因为通过反复冲洗和尿激酶的溶解作用,能够有效清除血肿腔内的血肿。术后3个月,观察组GCS评分显著高于对照组,表明微创穿刺引流术在改善患者神经功能方面具有明显优势。这可能与微创穿刺引流术对脑组织的损伤小,能够更好地保护神经功能有关。

然而,微创穿刺引流术也存在一定的局限性。对于血肿呈分隔状、血肿腔内有大量机化组织的患者,微创穿刺引流术可能难以彻底清除血肿,需要结合其他治疗方法。此外,术后引流管堵塞、血肿复发等问题也需要引起重视。在临床应用中,应根据患者的具体情况,选择合适的治疗方法。

结束语:

综上所述,微创穿刺引流术治疗慢性硬膜下血肿具有手术创伤小、恢复快、并发症少等优势,且在改善患者神经功能方面效果显著,与传统开颅血肿清除术相比,具有更高的临床应用价值。但在实际应用中,应严格掌握手术适应证,规范手术操作,以提高治疗效果,减少并发症的发生。未来还需要进一步扩大样本量,进行长期随访研究,以更全面地评估微创穿刺引流术的疗效和安全性。

参考文献:

[1]张超超,许建朋,崔金凤.微创穿刺引流术与钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿的效果比较[J].临床医学,2024,44(11):57-59.

[2]吴彦涛,曹龙庆.脑膜中动脉栓塞术联合微创穿刺引流术治疗慢性硬膜下血肿的效果[J].中外医学研究,2024,22(35):1-5.

[3]李小卡.微创穿刺置管引流术治疗慢性硬膜下血肿的临床效果分析[J].河南外科学杂志,2023,29(3):109-111.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)