学生视角下“ 对分课堂” 在《体育社会学》课程中的应用研究

肖燚坪 韩梦姣

四川文理学院 体育学院 四川省达州市 635000

1.引言

在我国高等教育从精英化迈向大众化的进程中,提升教学质量、革新人才培养模式成为高教工作核心任务。体育专业教育里,体育理论课作为培育学生专业素养的关键课程,却面临诸多困境。当前,多数高校体育理论课以讲授法为主,重知识系统讲解、轻能力培养,加之体育专业学生文化基础薄弱,普遍存在“ 重技能、轻理论” 倾向,导致学生易生厌烦情绪。且课程内容理论性强、晦涩难懂,师生互动匮乏,课堂氛围沉闷,学生课后主动学习积极性低,严重影响教学效果,亟待新教学模式突破。

政策层面,国家高度重视教育质量提升,2017 年《关于深化教育体制机制改革的意见》强调培养学生关键能力,体育类本科专业教学质量国家标准要求从规模扩张转向质量提升,师范专业认证秉持“ 学生中心、产出导向、持续改进” 理念,为体育理论课程教学改革指明方向。“ 对分课堂” 教学模式契合政策要求,推动课堂从“ 以教为主” 向“ 以学为主” 转变,注重培养学生自主学习与自我管理能力,已在多学科实践中展现提升学习效果、锻炼综合能力的优势。

学术研究领域,“ 对分课堂” 虽在多学科取得成果,但在体育理论课教学研究中尚属空白,现有体育理论教学研究多局限于传统教学方式改造,缺乏对以学生为主体、注重知识内化与互动交流的“ 对分课堂” 的探索。从学生视角探究“ 对分课堂” 在体育理论课程的教学思路与实施路径,既能为教学理论提供新思路与案例,丰富教学模式理论体系,也能为后续研究提供借鉴,推动体育教育教学学术发展,弥补学生视角研究的不足,促进体育理论课教与学的实践和学术研究协同进步。

2 研究对象及方法

2.1 研究对象

通过跟《体育社会学》课程老师联系后,确定将 2023 级体育教育专业学生分为实验组和对照组,将 3-4 班的同学设为实验组,采用对分课堂教学模式,将 1-2 班的同学设为对照组,采用传统课堂教学模式。选择的两个班级学生人数、性别比例、专业背景等方面基本一致。

2.2 研究方法

本研究通过文献资料法,在图书馆、中国知网、万方数据库等平台搜集文献,奠定理论基础;利用问卷调查法,围绕学习动力、效果等设计问卷,对比两种教学模式下学生的差异;借助访谈法,与部分师生交流,探究“ 对分课堂” 实施情况;采用实验法,分组教学并观察测量;最后运用数据分析法,对问卷和实验数据进行统计,得出研究结论。

3 研究过程及结果分析

3.1 实验过程

3.1.1 实验准备

联系《体育社会学》课程老师,将 2023 级体育教育专业 1—4 班学生分为实验组(3—4 班)与对照组(1—2 班),确保两组在人数、男女比例、专业基础上保持一致。同时准备研究文献,设计调查问卷与访谈内容,完成前期筹备工作。

3.1.2 前测阶段

通过问卷调查、访谈和基础测试,全面了解两组学生实验前的学习动力、态度、课程期望及知识掌握程度,获取基准数据。

3.1.3 实验实施阶段

对照组采用传统教学,学生听讲、完成作业;实验组实施“ 对分课堂” ,经教师讲授、学生内化、课堂讨论三个环节开展教学,全程记录两组学生课堂表现与参与度。

3.1.4 后测阶段

再次对两组学生进行问卷调查和访谈,收集学习动力、效果、课堂体验与满意度等数据。

3.1.5 数据分析阶段

运用数据统计方法,对比分析两组学生前、后测及课堂观察数据,探究“ 对分课堂” 在《体育社会学》课程中的应用效果。

3.2 实验结果

3.2.1 学生对教学方法满意度大幅提升

传统课堂中,对照组学生对教学方法满意度仅 80% ,且 26.67%的学生反映教学速度快、内容乏味、方法单调。“ 对分课堂” 实施后,实验组学生满意度显著提高。该模式给予学生更多自学与思考时间,鼓励学生表达观点,有效激发学习主动性,弥补了传统教学在兴趣激发与知识应用上的不足。

3.2.2 课堂参与度显著提高

与对照组相比,“ 对分课堂” 下实验组学生课堂参与积极性大幅提升,参与率高达 30%,小组合作任务优秀率达 60% ,成功构建以教师为主导、学生为主体的教学模式,充分调动学习热情。

3.2.3 知识掌握与应用能力增强

传统教学使对照组学生知识应用能力弱化,知识综合运用题型得分率仅 35‰ 。而实验组学生在“ 对分课堂”模式下,知识基础提升 25% ,综合运用题型得分率达 70% 。通过自主学习与讨论交流,学生深入理解知识本质,知识运用能力显著提高,更能把握知识间联系。总体而言,“ 对分课堂” 在提升学习效果上优势明显。

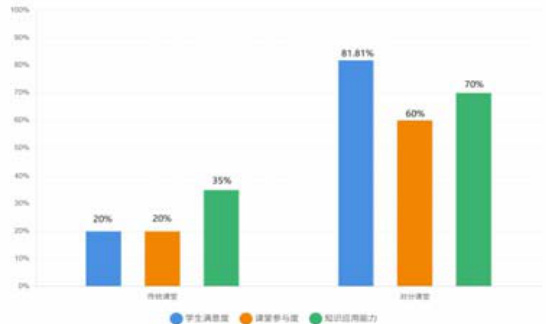

注:学生满意度:非常满意+比较满意;课堂参与度:小组合作优秀率;知识应用能力 ∵ 综合题型得分率。图 1 传统课堂与“ 对分课堂” 两种教学模式对比分析数据显示,对分课堂在多方面优于传统课堂,学生满意度达 81.81% ,远超传统课堂的 20% ;小组合作优秀

率 60%,是传统课堂的 3 倍;综合题型得分率 70% ,显著高于传统课堂的 35% ,优势显著。

3.3“ 对分课堂” 应用中存在的问

3.3.1 学生自主学习能力不足

部分学生自主学习习惯较差,在“ 对分课堂” 的内化吸收阶段存在困难,影响学习效果。这可能是由于学生长期处于传统被动式学习环境,缺乏自主学习的意识和方法,难以有效规划学习时间和筛选学习资料。

3.3.2 学校资源支持有限

学校在资源方面的支持难以满足“ 对分课堂” 的实践需求。图书资料更新不及时,无法为学生提供前沿知识;学习空间不足,限制了学生的实践拓展和小组讨论。这在一定程度上制约了“ 对分课堂” 教学效果的进一步提升。

3.3.3 教师引导能力有待提升

教师在引导课堂讨论时,存在把控方向和节奏不佳的情况。部分教师未能有效规划讨论框架,导致讨论偏离主题;设置的讨论规则不合理,影响学生参与积极性,进而影响教学效果。

3.4 针对问题的深入分析

3.4.1 学生学习习惯的形成与影响因素

学生自主学习能力欠佳,主要受教学模式与个人能力培养缺失的双重影响。传统课堂“ 填鸭式” 教学,使学生形成思维惰性,习惯“ 被动接受” 知识,长期模仿教师示范,难以自主拆分重组知识点、构建认知结构。同时,学生依赖教师梳理的知识重点,缺乏主动思考、消化知识的习惯。在传统体育理论课上,教师全程讲解与案例分析,学生仅需记录、记忆,难以激发独立探究的积极性。从个人层面看,学生缺乏系统学习方法,时间管理上不懂优先级排序与目标拆解,易产生拖延或考前突击的问题。资料检索时,不会利用专业数据库获取文献。知识整理过程中,也不擅长运用思维导图等工具辅助学习,严重制约自主学习能力的提升。

3.4.2 学校资源投入与教学需求的结构性矛盾

学校资源支持存在不足的根本原因在于教学资源配置不能适应新型教学模式的发展要求,在知识方面,体育理论课程需要随时引进体育产业政策、社会体育热点等内容。但是由于学校图书资料更新慢,纸质教材内容滞后于行业发展(不包含“ 体育数字化” 、“ 社区体育治理” 等),电子资源库中没有相关国际体育社会学的研究成果,使得学生自主学习过程中无法获得最新学科信息,不利于知识内化。对于“ 对分课堂” 而言,实践型讨论课需要活跃的物理空间(可移动桌椅、多媒体展示屏等),而在目前的大部分教室是以固定式的排座布局为主的,针对学生的分组讨论时常因需要调动学生的位置导致花去太多的时间而打乱了课堂节奏,在部分户外实践活动中还需要占有如某个社区的场地、体育场馆等,这些场地或者设备都不是可以轻松到位的,也没有这种供给方给学生用的调配协调机制,导致很多优秀实践活动很难实现。

3.4.3 教师专业发展与教学模式的适配性瓶颈

从侧面也可以看出对分课堂的教学技巧与传统教学经验的衔接问题[3]。这主要体现在,部分老师并没有很好地把对分课堂理念转化为具体的操作方法,如没有准确把握讲授—内化—讨论中如何维持三者之间的平衡关系。具体表现在:有些老师讲课时间过长,未能抓住重心,舍本逐末;有的则是讨论时老师不够放手,没有充分保护学生的观点,任由学生探讨主题胡乱漫谈。对于课堂上的讲授环节,没有提炼出最关键的内容点,而是要经过一段时间让学生去自己完成对知识的内化;在学生讨论的时候也没有考虑到学生的水平差异等问题,没有给基础相对弱的学生设计一些引导问题,以至于讨论的过程中分成了三六九等。教学技能方面,多数教师没有经过专门训练而得到课堂“ 动态调控” 的技能。课前没有围绕一个主题拟定问题链,问题链是从简单到难层层递进来打造讨论版块的,但现实中可能只问了几个最基本的问题;设定“ 规则” ,没有明示发言顺序、时间限制、评价标准等问题,从而易形成“ 一个人说个没完没了” 或者“ 沉默的螺旋” 等情况;还有的是面对新型教具用得不熟练。对信息技术的利用还有待提高,还需要学会用技术为自己的教学服务。

4 研究结论与建议

4.1 研究结论

4.1.1“ 对分课堂” 优势明显

在《体育社会学》课程教学中,“ 对分课堂” 相比传统教学展现出显著优越性。该模式大幅提升学生对教学方法的满意度,改变传统课堂枯燥被动的学习局面,给予学生更多自主学习与表达空间,有效激发学习主动性与积极性。课堂上,学生从被动接受转变为主动参与,小组合作任务优良率显著提高。“ 对分课堂” 鼓励学生主动探究,充分发挥其自主性与创造性,使学生对知识的掌握和应用能力得到增强,考试得分率提升,有助于学生更好地理解和运用体育社会学知识。

4.1.2 应用中存在挑战

尽管“ 对分课堂” 成效显著,但在实际应用中仍面临诸多挑战。学生层面,部分学生自主学习能力不足,难以满足课后知识内化需求。学校层面,存在图书资料陈旧、实训场地短缺等问题,限制专题讨论与合作研究的开展。教师层面,部分教师对课堂讨论的指导能力欠缺,难以把控讨论方向与节奏,影响教学效果。

4.2 研究建议

4.2.1 学生自主学习能力培养

学校与教师需协同提升学生自主学习能力。学校可开设学习方法指导课程,涵盖时间管理、资料检索、知识梳理等内容,传授科学学习方法;同时建立多元监督机制,如教师定期检查作业、利用 “ 对分课堂” 打卡追踪学习进度、学生间互相监督,并要求学生定期汇报学习情况,配套奖惩措施,助力学生养成自主学习习惯。

4.2.2 加大学校资源投入

学校应强化教学资源建设。一方面,及时更新图书资源库,扩充专业书籍储备,引入优质电子数据库。另一方面,加大学习空间建设力度,在校园内增设研讨室、自习室等场所,选于安静区域,延长开放时间,为学生小组学习和自主探究提供便利,推动“ 对分课堂” 广泛应用。

4.2.3 提升教师教学能力

教师要提升自身教学能力来适应“ 对分课堂” ,学校可以给教师提供机会参加相关的培训或研讨会,请进来、走出去,让教师能不断地接受新知识、新理念,学习一些高效的教学技能[5]如利用思维导图建构课堂讨论结构化问题支架、制定课堂讨论的教学目标等。另外还要搭建交流平台,教师可以互相分享教学过程中的经验和做法,互相探讨“ 对分课堂” 的有效教学方法,并且不断总结反思提升自身教育教学水平。

参考文献:

1]乔文雨.对分课堂教学模式在《学校体育学》课程中的应用研究[D].西安,2022.

[2]孙夕鹭.互联网+背景下学校体育学课程应用“ 对分课堂” 的探索[C]//中国体育科学学会.第十一届全国体育科学大会论文摘要汇编.沈阳;2019.

[3]杨曈曈,龙晓燕,马璐,等.“ 对分课堂” 教学模式在体育类高职院校《生理学》教学中的探索与应用研究[J].冰雪体育创新研究,2025.

[4]李文潇.对分课堂模式下高校体育啦啦操教学改革对策研究[J].体育视野,2024

[5]王星,李琪.以学生为中心的“ 对分课堂+混合式” 教学模式的探索——以线性代数课程为例[J].现代职业教育,2024.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)