家校社联动,构建劳动教育课程体系初探

迟辉 陈家勋 姜虹 呼冬冬 闫卓君 周香池

山东省烟台市蓬莱区登州实验小学

一、引言

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,是培养学生劳动观念、劳动技能和劳动精神的关键环节。2022 年《义务教育劳动课程标准》明确要求 “家庭、学校、社会协同实施劳动教育”,强调三方需打破壁垒、形成合力。然而,当前小学劳动教育仍存在显著的“孤岛化”现象:家庭中“代劳式”养育普遍,学校里“书本化”课程居多,社会上“形式化”实践常见,导致劳动教育的实践性、开放性和社会性价值难以充分发挥。如何通过家校社联动构建科学高效的劳动课程体系,成为亟待破解的教育命题。

二、家校社联动劳动教育的理论逻辑与现实意义

(一)理论逻辑:协同育人理论的实践路径

协同育人理论认为,教育是一个由家庭、学校、社会等多元主体构成的复杂系统,各主体通过资源共享、功能互补、协同互动,形成大于单一主体作用之和的育人效应。在劳动教育中,家庭是劳动习惯养成的“起点”,学校是劳动知识技能培养的“枢纽”,社会是劳动价值认知深化的“场域”,三者唯有在目标、内容、实施上形成联动,才能构建“认知—实践—体验—反思”的完整劳动教育链条。

(二)现实意义:破解劳动教育困境的必然选择

1. 回应政策要求

落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中“构建家校社协同育人机制”的明确部署,推动劳动教育从政策文本转化为实践行动。

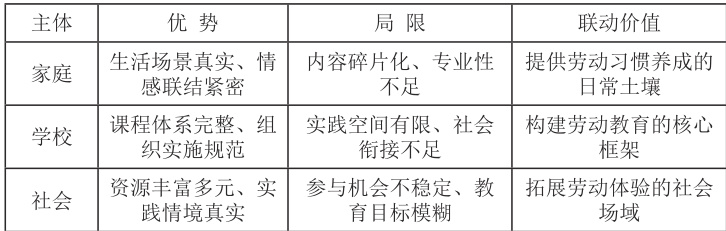

2. 弥补单一主体局限

家庭劳动教育缺乏系统性,学校劳动教育脱离生活场景,社会劳动教育存在随机性,联动机制可实现三方优势互补(见下表)。

3. 促进学生全面发展

通过家庭劳动奠定责任意识,学校劳动提升技术能力,社会劳动深化价值认同,最终实现“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美”的育人目标。

三、家校社联动劳动课程体系的构建路径

(一)明确育人定位,构建目标衔接的课程框

1. 家庭:筑牢劳动教育的生活根基

制定《家庭劳动任务清单》,按学段设计梯度任务:低年级开展“自理劳动”(整理衣物、清洗餐具),中年级推进“服务劳动”(烹饪简餐、照顾家人),高年级尝试“创意劳动”(旧物改造、家庭规划)。通过“家长指导—孩子实践—亲子互评”模式,将劳动融入日常生活,培养责任意识与基本生活技能。例如,“早餐小主人”活动,要求学生每周独立准备一次早餐,家长记录过程并给予鼓励性评价,显著提升了学生的自主管理能力。

2. 学校:搭建劳动教育的课程骨架构建“三阶三维”课程体系:

学段进阶:低年级(1—2 年级)以“劳动启蒙”为核心,开设“校园小管家”(班级卫生管理)、“生活小能手”(内务整理)等课程;中年级(3—4 年级)以“技能培养”为重点,设置“手工工坊”(纸艺、编织)、“校园农场”(种植养护)等实践项目;高年级(5 年级)以“价值体验”为导向,开展“职业初体验”(校园岗位竞聘)、“社会服务策划”(公益活动设计)等深度学习。

内容维度:涵盖日常生活劳动(如清洁、烹饪)、生产劳动(如手工制作、植物栽培)、服务性劳动(如社区服务、文化传承),形成理论与实践结合、传统与现代融合的课程矩阵。3. 社会:拓展劳动教育的实践场域

整合社区、企业、文化场馆等资源,建设“劳动教育实践地图”:

社区资源:对接居委会设立“红领巾服务岗”,开展垃圾分类宣传、孤寡老人关怀等微服务。

企业资源:与科技馆、农场、工厂合作,组织“走进生产线”“农耕文化体验”等职业认知活动。

文化资源:联合非遗工作室、博物馆开发“传统工艺传承”课程,通过陶艺制作、剪纸技艺学习,感受劳动创造的文化价值。

(二)创新联动机制,打造多元协同的实施模式

1. 家校联动:项目化学习激活家庭劳动场景

设计“劳动 + 生活”项目,如“我的家庭收纳计划”“周末厨房挑战赛”,学校提供劳动知识微视频(如工具使用安全、收纳技巧),家长担任实践导师,学生在家庭场景中完成方案设计、动手实践、成果展示全流程。学校举办“旧物改造创意展”,学生与家长共同将废旧物品改造成书架、花盆架,作品在校园展览并义卖,所得款项捐赠社区公益,实现劳动技能提升与社会责任培养的双重目标。

2. 校社联动:沉浸式体验强化社会劳动认知

每学期设置“社会劳动周”,组织学生走进真实社会场景:低年级参与“超市理货员”“图书馆小助手”等简单岗位体验;高年级承接“社区环境调研”“公益市集策划”等复杂任务,由社区工作者、企业员工担任校外导师,指导学生观察社会需求、制定解决方案。例如,学校与环卫部门合作,开展“城市美容师” 职业体验,学生通过跟随环卫工人清扫街道、设计垃圾分类宣传海报,深刻理解劳动的社会价值,劳动参与意愿显著提升。

3. 家社联动:资源共享构建劳动教育共同体

建立“家长资源库”,邀请从事厨师、园艺师、工程师等职业的家长走进社区,开设“家庭劳动小课堂”;社区整合家庭闲置工具(如园艺工具、手工材料),设立“劳动资源共享站”,供亲子团队借用开展实践。同时,社区定期举办“劳动成果市集”,学生将家庭劳动作品(手工制品、种植蔬果)进行展示交换,家长与社区居民共同参与评价,形成“家庭实践—社区展示—社会反馈”的闭环。

(三)完善评价体系,建立动态反馈的质量保障构建“三维四方” 评价机制

评价维度:过程性评价(劳动态度、参与频次)、技能性评价(操作规范、成果质量)、发展性评价(劳动观念、社会责任感)。

评价主体:学生自评、家长评价、教师评价、社会评价(社区导师、实践基地反馈)相结合,形成多元立体的评价网络。

学校设计《劳动成长手册》,记录学生在家庭(如每日家务打卡)、学校(如劳动课程表现)、社会(如志愿服务时长)的劳动轨迹;每学期末召开家校社三方座谈会,基于《手册》数据与实践成果,为学生生成个性化劳动素养发展报告,针对性提出改进建议。

四、实践反思与未来展望

(一)实践成效:从“单兵作战”到“协同共进”

蓬莱区登州实验小学实施联动课程两年后,调研数据显示:家庭劳动参与率从 45 % 提升至 9 2 % ,家长对劳动教育的认可度从 6 2 % 提高至 91 % ;学校劳动课程满意度达 9 5 % ,学生劳动技能测评优秀率提 3 2 % ;社区实践基地合作数量增加 5 个,学生年均志愿服务时长从 3小时增至12 小时,劳动教育的“全场景”育人效应初步显现。

(二)现存问题:从“初步联动”到“深度协同”的挑战

1. 协同机制有待制度化

三方合作多依赖临时项目驱动,缺乏长效沟通平台(如固定联席会议制度),导致资源供给不稳定。

2. 家长参与不均衡

部分家长因工作繁忙或认知不足,仍存在“重智轻劳”倾向,需通过家长学校加强理念引导。

3. 教师能力需提升

部分教师缺乏劳动教育专业背景,在指导家校社联动时存在协调困难,需强化相关培训(三)未来展望:构建可持续的劳动教育生态

1. 建立“劳动教育学分银行

将家庭劳动、学校课程、社会实践转化为可累积的学分,纳入学生综合素质评价,形成长效激励。

2. 开发数字化联动平台

利用智慧教育系统,实现家庭劳动打卡、学校课程管理、社会资源预约的一体化对接,提升协同效率。

3. 深化本土特色资源开发

结合地域文化(如蓬莱独特的海洋渔业文化、历史悠久的八仙民俗文化、闻名遐迩的葡萄酒酿造文化)打造差异化课程,增强劳动教育的亲和力与实效性。

结语

家校社联动构建劳动教育课程体系,是新时代落实“五育融合”的重要实践。唯有打破边界、凝聚合力,让劳动教育在家庭中生根、在学校中深化、在社会中升华,才能真正培养出“懂劳动、会劳动、爱劳动”的时代新人。未来需进一步完善制度设计、创新协同模式,使劳动教育成为家校社共育的亮丽底色,为学生的全面发展奠定坚实基础。

参考文献

[1] 教育部,义务教育劳动课程标准(2022 年版)[S]. 北京:人民教育出版社,2022。

[2] 顾明远,家校社协同育人的理论与实践[J]. 中国教育学刊,2021(1): 1-6。

[3] 李政涛,劳动教育的三重逻辑与协同路径[J]. 教育研究,2020(7):

[4] 北京市教育科学研究院。中小学劳动教育实施指南 [M]. 北京:教育科学出版社,2023。

2022 年度烟台市基础教育教学改革项目《小学“家 - 校 - 社”三位一体劳动课程体系构建研究》( 基础教育教学改革项目,无课题编号)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)