非遗与思政教育“同频共振”路径的实证研究

潘雪

大连职业技术学院 辽宁大连 116035

一、非遗与思政“同频共振”的价值可行性

(一)价值引领民族自豪感

文旅部《中国非物质文化遗产保护发展报告》指出, 41% 国家级非遗面临技艺失传风险。针对青年群体的认知断层问题,本研究通过SPSS 交叉分析发现:认知 - 意愿结构性矛盾: 83.9% 学生表现出保护热情,但仅 26.6% 能列举3 项以上本地非遗。

表1 非遗认知与参与意愿关联分析( N=50 )

(二)实践能力价值引领

非遗传承通过“身体记忆”载体锻造实践能力,需沉浸式操作突破理论局限。 2020-2023 年获国家级非遗传承基地 2项、省市级平台 3 项(含剪纸教研基地、复州皮影戏传习所),其项目入选辽宁省“三全育人”案例(2021)及教育部思政精品项目(2023)。通过连绣“毫厘定乾坤”精密实践、金州皮艺“千锤百炼显匠心”等10 项非遗具身化训练,融合工匠精神与乡土之美双价值。

(三)“非遗 + 思政”三维对接

党的二十大报告要求立德树人与历史文化传承深度融合。需构建精神内核对接:非遗工匠精神(如大连职院三代连绣坚守)培育大国工匠;实践路径对接:江南大学数字化保护(惠山泥人)传承守正创新;载体创新对接:重庆工程学院VR 技术(川江号子)体悟团结奋斗精神。

二、发展现状与问题诊断(SPSS 量化分析)

(一)非遗与传统课堂融合不足通过独立样本T 检验发现实践深度显著影响育人效果。

1、深层接触组(学习核心技艺 / 创新设计, n=31 )参与意愿均值 =4.23 ( SD=0.81 )、工匠精神认同度 =4.1 ( SD=0.7 )2、浅层接触组(仅观看展演, 1=19 )参与意愿均值 =3.53 ( SD=0.96 )、工匠精神认同度 =3.0 ( SD=0.9 )统计差异: 1=-2.89 , p=0.006 (意愿); t=-4.21 , p<0.001 (认同度)

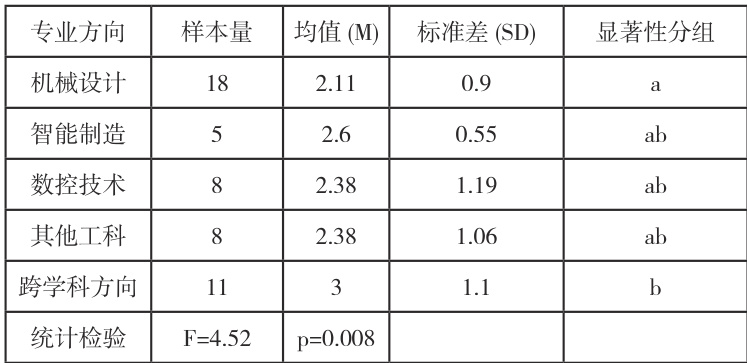

(二)“非遗 + 思政”路径的专业适配断层单因素方差分析揭示专业差异对文化感知的调节效应。

表2 专业方向非遗认知差异(ANOVA)

结论:跨学科方向认知度显著高于机械类( p<0.01 ),反映专业课程未有效融入非遗元素。

三、多措并举完善“三维驱动”路径

(一)专业融合教学

构建“专业嫁接 + 分层递进”双轨机制。分层设计:按专业 / 年级采用项目教学 / 开放实践,建非遗思政资源库;专业嫁接:设计类:3D数字纹样课(苗绣复原);戏剧影视:皮影戏红色剧目工坊;实践验证:教育部《2023 课程思政建设指南》涵盖 37 校试点(如浙江理工大学蓝印花布实训融贯“天有时、地有气、材有美、工有巧”哲学)

(二)延伸课堂构建

“专业引领 + 社团驱动”双核实施“三阶联动”。矩阵架构:机械专业 + 皮影道具研发社团(1 专业 +N 非遗);时序链条:春秋非遗节 + 寒暑假工作坊;协同网络:校 - 社 - 企共建社区课堂(学习者 $$ 传播者);技术赋能:区块链学分存证 + “慕课直播”平台;机制保障:纳入综合素质评价。

(三)传承载体创新

构建“技术赋能 + 内容再造”双轮驱动。技术矩阵:AI 元宇宙 /区块链/ 小程序三位一体;内容再造:非遗思政IP(技艺 + 工匠精神)、H5 游戏化红色课程;动态评估:5A 模型量化点击率 / 二次创作率等 16指标,通过“技术破壁 + 内容重构 + 数据驱动”,实现技艺展示 $$ 价值传递升维。

四、结束语

非遗之所以有跨越岁月的底气,正在于有一代又一代人的匠心坚守。学校作为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要阵地,有责任有义务让非遗在校园中火起来、活起来。今后,高校将继续在非遗文化传承与保护教育和实践方面积极作为,将非遗文化有机融入日常教学、校园文体活动,探索出更多中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的新路径。

参考文献:

[1] 张文 . 成都非遗文化传承保护与高校思政育人“ 同频共振” 的路径研究 [J]. 嘉应文学 .2025(04):160- 162.

[2] 高怡凡 . 文化自信视域下非遗文化传承与高校思政育人的融合研究 [J]. 人生与伴侣 . 2024(42):46- 48.

[3] 陈远瞻,林小敦,刘江坤,胡艺桐 . 非遗赋能高校思政育人的路径研究 [J]. 河南经济报地方级 .2024(09):89.

[4] 李琳,杜刚 .“ 非遗” 传承与高校思政育人“ 同频共振” 路径探赜 [J]. 文教资料 .2024 (07):101- 104.

[5] 岳慧滢 . 非遗文化融入高校思政课的三重维度 [J]. 辽宁丝绸 .2024(03):128- 130

作者简介:潘雪(1989—),男,汉族,辽宁阜新人,硕士,讲师,研究方向为大学生思想政治教育。

基金项目:(大连开放大学)2024 年度校级科研课题(课题编号:ZK2024SZ01)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)