高坝大库工程建设关键技术进展:材料、结构与安全监测

刘文宣

新疆鸿果建设工程有限公司 新疆乌鲁木齐 830000

一、高性能坝工材料的创新进展

1.1 混凝土材料

高坝大库混凝土材料突破聚焦于裂缝控制、耐久性提升与自修复能力:低热水泥与 MgO 微膨胀混凝土:采用低水化热水泥(如中热硅酸盐水泥)结合外掺 MgO(4-5% ),通过 “水化热抑制 + 延迟性微膨胀” 双重机制补偿温降收缩。在乌东德大坝应用中,坝体最高温升降低 8–12∘C ,裂缝发生率下降 70% 以上。

纳米改性混凝土:掺入纳米 SiO2 ( 1-3% )填充微孔隙,提升密实度;纳米 TiO2 光催化分解污染物,协同增强抗渗性(渗透系数 ≤10-12m/s )与抗化学侵蚀能力,适用于库区水位变动区。

自修复混凝土:微生物修复(巴氏芽孢杆菌 + 钙源胶囊)在裂缝渗水时激活矿化沉积;微胶囊修复(环氧树脂芯材)受压破裂后释放愈合剂,可实现 0.3mm 裂缝的 90% 自愈合,延长结构服役寿命。

1.2 土石坝材料

土石坝材料创新以防渗、加筋与环保性为核心:沥青混凝土心墙:采用 60/70 级道路沥青,骨料级配优化(最大粒径 ≤16mm),形成柔性防渗体(渗透系数 <10-8cm/s )。其 2% 应变适应能力(如双江口坝)有效抵御地基不均匀沉降。

土工合成材料加筋土:高强聚酯格栅(抗拉强度 ≥100kN/m )分层铺设,提升边坡稳定安全系数 30% 以上,替代传统圬工结构,降低造价 20% 。

环保型防渗墙材料:膨润土- 丙烯酰胺聚合物复合浆液(固相含量225% ),兼具低渗透性( k=10-9m/s )与无毒性,避免传统泥浆对地下水的铬污染风险。

1.3 材料性能评估技术

数字孪生驱动老化预测:集成材料配合比、环境荷载与监测数据,构建多尺度退化模型(如氯离子扩散 - 钢筋锈蚀耦合算法),实现 30年期碳化深度预测误差 <5% 。

极端环境加速试验:冻融循环( -40∘C~20∘C )与硫酸盐侵蚀( SO42- 浓度 5000mg/L )加速试验,可在 6 个月内模拟 50 年服役劣化,为高寒/ 高腐蚀区坝工选材提供依据。

二、复杂结构设计的关键突破

2.1 抗震设计体系升级

高坝抗震设计从 “ 抗倒塌 ” 转向 “ 损伤可控 ” 的范式革新:基于性能的抗震设计(PBSD):

按坝体重要性分级设定性能目标(如正常使用 / 可修复 / 生命安全),指导小湾拱坝在 Ⅷ 度地震下实现 “ 强震不溃坝 ”,位移控制精度达厘米级。隔震消能技术:黏滞阻尼器(阻尼力 ≥30000kN⋅s/m )与基础滑移隔震层(摩擦系数 0.05\~0.1)协同工作,使坝体加速度响应降低 40%~60% ,应用于糯扎渡心墙坝显著削减地震动能输入。耦合动力分析:依托 ADINA 等软件构建 “ 地震 - 库水 - 坝体 ” 耦合模型,精确模拟动水压力(附加质量法)与结构非线性响应,预测误差 ≤15% ,为300m 级特高坝抗震设计提供核心支撑。

2.2 大体积结构温控防裂技术

智能通水冷却系统:基于物联网的分布式水温- 流量传感器(精度±0.5∘C )实时监测混凝土温升,通过 PID 算法动态调节冷却水流量(调控范围 5~30L/min ),将坝体内外温差严格控制在 20∘C 以内(如白鹤滩坝),避免温度裂缝生成。温度应力云图预警:融合 BIM 与有限元分析(如 ANSYS),每 4 小时生成施工期温度应力场云图,对拉应力超限区( >2.0MPa )自动报警,指导精准覆盖保温材料,裂缝发生率下降 50‰ 。

2.3 新型坝体结构创新

碾压混凝土拱坝(RCCD)全断面通仓浇筑:取消传统横缝,采用高掺粉煤灰( 30%50% )混凝土连续浇筑,日升层 1.52.0m (如龙滩坝),工期缩短 30% ,整体刚度提升 20% ,破解薄层浇筑的层间弱面难题。

面板堆石坝三重止水系统:表层塑性填料(IGAS)、中部波形橡胶带、底层铜止水片形成多重防渗屏障(渗漏量 <50L/s ),在长河坝经受 200m 水头考验,接缝变形适应性达 ±50mm. 。

三、智能化安全监测技术体系

高坝大库安全监测已从 “ 离散式人工巡检” 跃升为 “ 全时空智能感知- 自主决策” 体系,核心技术突破如下:

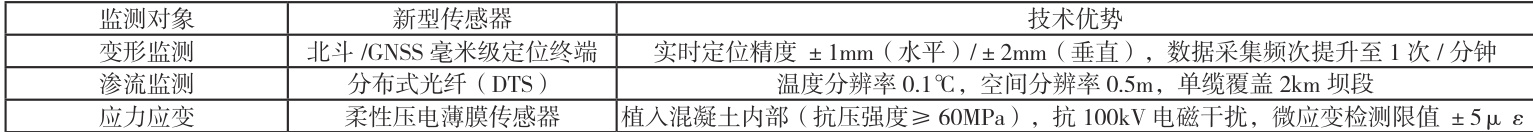

3.1 感知层技术革新

3.2 数据分析与预警平台

(1) 多源数据融合的坝体“ 健康诊断” 系统

数据融合架构:集成卫星InSAR(地表变形)、无人机倾斜摄影(表面裂缝)、光纤传感(内部场量)等 12 类异构数据,通过时空对齐算法消除观测基准差异。

健康指标量化:构建包含变形稳定性指数(DSI)、渗流风险指数(SRI)、结构损伤指数(SDI)的评估体系(如小浪底坝 DSI>0.8 触发三级预警)。

工程应用:向家坝工程通过多源融合诊断,精准识别坝肩软弱夹层滑移风险,加固后安全系数提升 35% 。

(2) 人工智能驱动的风险预警

LSTM 裂缝扩展预测:基于历史监测数据训练时序模型,预测裂缝发展速率(如锦屏一级拱坝预测误差 leq8% ),指导灌浆干预时机。

深度神经网络(DNN)渗流溯源:通过压力 - 流量数据反演渗流路径(准确率 590% ),龙羊峡坝成功定位隐蔽渗漏通道3 处。

强化学习(RL)应急预案优化:模拟洪灾 / 地震场景,动态生成处置方案(如新安江坝洪水调度响应时间缩短至15 分钟)。

(3) 数字孪生平台

三维可视化引擎:融合 BIM+GIS 构建坝体全要素模型,支持渗流场/ 应力场动态渲染(刷新率≤5 秒)。

全生命周期管理:集成设计参数、施工记录、实时监测数据,实现 “ 监测 - 诊断 - 预测 - 处置 ” 闭环(如丹江口坝数字副本累计规避风险27 次)。

决策支持系统:嵌入混合现实(MR)技术,辅助运维人员定位隐患点(如大岗山拱坝廊道巡检效率提升4 倍)。

技术挑战与未来趋势

当前技术挑战:特高坝强震致灾机制不明, 300m 级特高坝在强震( >IX 度)下的 “ 鞭梢效应” 与库水非线性晃荡耦合机制尚未破解,现有模型对极端工况预测误差超 25%∘ 智能材料工程化应用瓶颈,自修复混凝土的微生物活性维持( >50 年)、纳米材料规模化生产(成本降低 80% )等关键技术亟待突破。多灾害链耦合风险,地震 - 暴雨 - 库水位骤变等多灾害叠加场景缺乏评估体系,如 2020 年金沙江堰塞湖溃决链式灾害暴露监测盲区。

未来突破方向:数字赋能智能坝工,量子传感(金刚石 NV 色心应力测量精度 0.1MPa)与 AI 自主决策(强化学习优化调度)构建新一代智慧工程大脑。低碳长寿命材料,推广 CO2 矿化混凝土(每方固碳50kg)及 地聚物胶凝材料(碳排放较水泥低 70% ),支撑“双碳”目标。

韧性防御体系升级,发展 “可恢复结构” 技术(形状记忆合金阻尼器)、 数字洪水预演平台(毫秒级溃坝模拟),实现灾害“软着陆”。

刘文宣(1998-)女,汉族市,研究方向:水利工程

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)