水利工程对流域水环境的影响及综合治理路径研究

唐攀

新疆鸿果建设工程有限公司 新疆乌鲁木齐 830000

一、水利工程对流域水环境的影响机制

1.1 水文情势改变

流量均化效应与生态流量缺失:水库、闸坝等蓄水工程通过“削峰填谷”调节径流,消除天然洪枯波动。洪峰削减导致漫滩洪水消失,使依赖周期性淹没的河滨湿地退化;枯水期流量人为抬升则掩盖自然干旱信号。生态流量的持续缺失,中断了鱼类产卵、种子传播等生物节律,引发水生生物生命周期紊乱。

水温分层及其生物链式效应:深水水库因太阳能辐射差异形成垂直热分层(表暖底冷)。下泄低温水直接降低下游水体温度,抑制喜温鱼类(如鲤科)繁殖;同时低温环境削弱水生微生物活性,延缓有机物分解,间接导致溶解氧消耗与厌氧环境形成。

泥沙拦截与河床失衡:大坝拦截上游来沙,导致水库淤积与下游清水下泄。泥沙亏缺引发河床持续下切,侵蚀堤岸基础;而局部回水区或闸坝下游则因流速骤降发生淤积,形成“冲淤悖论”。河床抬升或降低均改变河道形态,加剧洪水风险并破坏底栖生物生境。

1.2 水质演变趋势

水库富营养化正反馈循环:滞流水体延长氮、磷营养盐滞留时间,叠加光照充足条件,诱发藻类暴发性增殖。藻华消亡后沉降至库底分解,进一步消耗深层溶解氧,形成缺氧 - 释磷 - 再增殖的恶性循环,典型表现为夏季水华与底层死区。

沉积物“污染蓄积库”效应:重金属(如汞、铅)及持久性有机物(如多氯联苯)随泥沙沉降富集于库底沉积物。在厌氧环境下,甲基汞等毒性形态生成,经食物链生物放大威胁水生生态安全;扰动条件下污染物再悬浮可造成二次释放。

低温水下泄抑制自净能力:深孔下泄的低温水降低下游水体酶活性与微生物代谢速率,削弱其对有机污染物降解能力;同时低温抑制水生植物生长,减少根系吸附净化作用,导致污染物滞留时间延长。

1.3 水生态系统响应

生境破碎化阻断生态廊道:大坝构筑物理屏障,彻底截断鱼类洄游通道(如鲟、鲑等溯河产卵物种),导致种群遗传隔离与繁殖失败。闸坝频繁启闭亦造成流速剧变,形成“水力陷阱”困死幼鱼。

生物多样性衰减与群落异化:静水环境促使浮游生物取代底栖生物成为优势类群,敏感物种(如大型水生昆虫)因栖息地丧失而消失。肉食性鱼类减少导致浮游动物数量失控,进一步压迫藻食性鱼类生存空间。

河湖连通性丧失与湿地萎缩:闸坝阻断河流 - 湖泊 - 沼泽的水体交换,切断了营养物质与生物幼体的输送路径。伴随水位调控,洪泛平原湿地周期性淹水模式消失,湿生植被被旱生植物替代,湿地生态服务功能(净化、蓄洪)持续衰退。

1.4 地貌与景观格局扰动

河流纵向连续性丧失:梯级水库将自然河流分割为片段化“湖链”,消解了河流从源头至河口的连续能量梯度。河床底质均质化(卵石→淤泥)导致生境单一化,丧失急流- 深潭交替的微地貌多样性。

河岸带生态功能退化:硬质护岸工程(混凝土堤防、抛石护坡)阻隔水陆交错带物质交换,削弱了河岸植被的过滤截污能力;河道渠化缩窄使滨岸植被带萎缩,丧失遮荫控温、提供有机碎屑等核心生态功能。

二、现行治理技术的局限性分析

2.1 工程性措施的不足

传统污水处理设施对非点源污染控制乏力,集中式污水处理厂主要针对点源污染(如工业废水),但对农业径流、城市地表冲刷等弥散性非点源污染截留效率低下。面源污染物(氮磷、农药)随暴雨扩散入河,传统工程无法实现大范围动态拦截。生态流量下泄设施的实践瓶颈,分层取水、生态机组等技术理论上可缓解低温水下泄问题,但实际运行中面临成本高昂、结构故障频发等挑战。在多目标调度(发电、灌溉、防洪)约束下,生态流量保障常被优先级挤压,沦为“象征性泄放”。

2.2 管理机制的缺陷

流域“条块分割”管理体制的协同障碍,水利、环保、农业等部门按行政边界分割管理权责,导致跨区域污染溯源难、责任推诿多。上游蓄水发电与下游生态需水的矛盾缺乏强制性协调机制。生态补偿标准缺失与执行困难,补偿金额多基于经济损失估算,忽视生物多样性丧失等隐性生态价值;补偿金挪用、受益方与受损方界定模糊等问题,使补偿机制流于形式。

2.3 技术适配性问题

复杂水系修复技术普适性不足,生态堤岸、人工湿地等技术在小尺度河段效果显著,但在大型河流、梯级水库群等复杂系统中难以推广。水文连通性差异导致技术移植失效。长期生态监测与评估体系缺位,治理项目多依赖短期水质指标(COD、氨氮)评价效果,缺乏水生生物完整性、栖息地质量等长效指标追踪,无法科学验证生态恢复的真实性。

三、综合治理路径的范式转型

3.1 核心理念重构

从“单一工程治理”到“流域系统调控”。摒弃以水利工程为独立单元的治理逻辑,转向流域尺度的物质能量通量调控。例如,通过水库群联合调度,统筹洪水资源化、泥沙输移、生态补水等多目标,在空间上平衡上下游水文扰动,在时间上模拟自然水文节律(如人造洪峰刺激鱼类产卵)。

自然解决方案(NbS)的应用逻辑。将自然生态系统作为基础设施,发挥其自适应调节能力:仿生设计:采用近自然材料(木材、块石)构建生态堤岸,替代混凝土硬化;过程模拟:利用河漫滩湿地滞纳洪水,同步净化面源污染物;

韧性提升:通过恢复滨岸植被带缓冲极端水文事件冲击,降低工程防洪压力。

3.2 关键技术融合路径

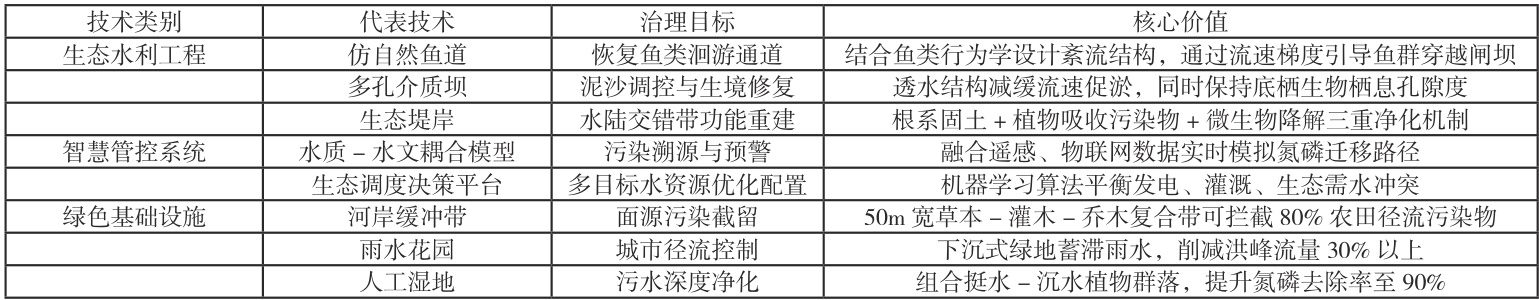

以下表格系统梳理三类核心技术的协同治理路径:

3.3 制度创新方向

河湖长制与生态补偿的深化机制升级河湖长考核指标:将“生态流量保障率”“鱼类洄游成功率”纳入政绩评价,倒逼工程调度优化;市场化生态补偿:建立跨省水权交易平台,下游城市向上游支付“涵养水源费”,补偿水库淹没区生态损失。全生命周期EIA 优化设计阶段:强制开展“累积生态影响评估”,预判梯级开发叠加效应;运营阶段:每 5 年修订环境影响管理计划,动态调整生态调度规则。跨部门协同治理政策设计:成立流域综合管理局,整合水利、生态、农业管理权责:制定《流域空间负面清单》,禁止在生态敏感区新建闸坝;建立“水 -土- 气- 生”联合监测网络,共享污染源数据库。

唐攀(1998-)男,汉族市,研究方向:水利工程

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)