两体视域下专业群现场工程师人才培养探索与实践

董延亮 焦锋利

日照职业技术学院 山东日照276826

一、实施背景:产教融合驱动下的职业教育革新

在全球产业智能化、绿色化转型浪潮下,我国制造业对兼具工程实践能力与创新素养的“现场工程师”需求激增。面对传统职业教育存在的专业壁垒固化、产教协同浅层化、人才供给与产业需求错位等痛点,国家政策持续加码:

2019 年 1 月,国家出台《国家职业教育改革实施方案》,提出以人才培养为着力点,促进产教融合,大力推行校企双元育人举措。2022 年 10 月,教育部正式发布通知,开始了现场工程师高质量技术技能人才的培养。2022 年 12 月,中办国办印发关于《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的通知,着力构建“一体两翼”现代职业教育体系,通知明确将以市域联合体和行业产教融合共同体为两翼,汇聚各方资源,推动职业教育与产业深度融合。2024年 8 月,教育部副部长吴岩撰文称:服务高质量发展需要,要超常规培养国家急需紧缺人才;在强化体制机制改革、打造人才培养新范式方面,倡导布局建设一批卓越工程师学院、未来科技学院、现代产业学院及各类专业特色学院,突破带动人才培养全局性改革。

在此背景下,学院实施了系列工作措施,以中国特色学徒制的形式共同开展现场工程师特色人才培养的探索和尝试,旨在通过“两体”协同,打破专业壁垒、整合资源、优化培养路径,服务产业转型升级。

二、主要解决的教学问题

(一)产教协同浅层化

企业育人主体地位虚化,校企合作多停留于协议层面,关注点更多聚焦学生的实习和就业,校企合作不深入,产教融合难落地,产教资源对接存在“学校热、企业冷”现象。针对问题强化与各方的交流与合作,整合资源,以省级市域产教联合体和全国行业产教融合共同体的“两体”为引擎,以产业学院、订单班、工程师班为运行主体,以现场工程师教学改革专项计划为抓手,开展工程师培养模式的探索与实践。

(二)专业壁垒固化

原有智能制造专业群存在“机械- 电气- 控制”学科专业壁垒,钢铁冶金专业群存在“冶金- 轧钢- 设备维护”的专业壁垒,课程体系交叉融合度不足,导致学生仅掌握单一岗位技能。现场工程师所对应的岗位能力和专业技能无法通过单一专业进行培养。面向专业群的几个相关专业,面向既定专业领域,重构“平台共享 + 模块互选 + 项目贯通”课程体系,制定现场工程师专用培养方案,开展面向生产岗位的特色化培养。

(三)人才供给与产业需求错位

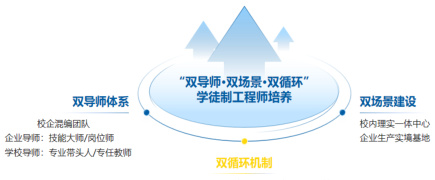

专业调研不够充分,岗位能力和专业技能分析不透彻,教育链和产业链对接不紧密,造成需求端和供给端的错位。产教融合不够深入,校企共建基于特定岗位和生产场景的产教融合的课程开设不足,企校混编的双师型教师队伍不够健全,能力评价“单而不全”的体系缺陷,造成人才供给与产业需求错位。实践探索“双导师·双场景·双循环”学徒制培养范式。

三、主要做法:多维协同的现场工程师培养体系

(一)平台筑基

1、双体联动打造产教融合生态

2023 年 5 月,山东钢铁行业协会、日照经开区管委、日照钢铁集团和我校共同牵头,成立日照市域产教联合体,搭建政校行企四方协同的高端平台,建立人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展的联动机制,促进教育链、人才链与产业链、创新链的紧密结合。

2023 年 11 月,联合山东大学、行业头部企业深圳市越疆科技股份有限公司发起成立全国机器人系统集成行业产教融合共同体,并与深圳越疆签署越疆机器人产业学院共建协议,成立人才培养专委会、教学资源开发专委会、技术研究与产业化专委会 3 个技术服务创新平台,实现人才培养、技术研发、社会服务等的创新与合作,打造校企命运共同体。

2、产业学院与订单班协同育人机制

2023 年学校分别协议成立深圳越疆智能机器人产业学院、豪迈产业学院和青岛海之晨产业学院,结合与亚太森博联合设立的森博班、与日照钢铁的日钢班等,共建实习实训基地、专业教学融合研究中心和产教融合实践中心,进行产学研培创的合作,探索综合育人机制改革等,校企资源共享,凝心聚力,共同进步。

(二)项目实施

1、“双导师·双场景·双循环”学徒制培养范式

校企双方充分借鉴双师共育、工学交替培养方式,共同制订相应的人才培养计划,适当延展学生在企业进行实习实训的时间跨度和教学实践的频次;有效利用校内教学实训、校外生产实践两个场景,科学设置每学期各个教学环节的教学场所、教学内容和教学形式,将实际生产场景融入教学过程;创新“教学 - 生产”双向反馈的双循环体系,以实行问题为导向、项目化实施、案例式教学,形成学徒制现场工程师培养的培养范式。

(1)亚太森博作为省第一批产教融合型企业和市产教融合教育实践基地,与我系自2018 年开始设立森博班,经过多年的校企合作。截至2024 年已累计培养了234 名“圆梦行动”订单班学生。

(2)2022 年开始与深圳越疆洽谈商讨工程师人才培养项目合作,2023 年 5 月,联合申报教育部学徒制教指委项目——学徒制背景下现场工程师人才培养模式研究与实践,2024 年,校企联合申报校级现代学徒制试点,依托我校电类专业,组件越疆冠名班,共同制定人才培养方案,开展现场工程师的探索和培养。

(3)2023 年底,我校依托钢铁智能市域产教联合体,获批山东省第二批现场工程师培养项目,签署联合培养协议,组建日钢班,共研培养计划,实行工学交替和双师共育,探索实施钢铁工程师的培养。

(4)2024 年,由华普亿方牵头,提供资源、技术和软件支持,越疆机器人、青岛海之晨、海大自动化等企业共同参与培养的教育部学生司就业育人定向培养项目获批立项,积累经验,通力合作,遴选人员、组建班级,继续探索实施现场工程师的定向培养,实现人才培养供给侧与产业需求侧的精准“五项对接”。

2、岗课赛证校企学徒制一体化育人机制

在学徒制班推行岗课赛证综合育人模式改革,在教学过程中,既注重学生技能提升,又关注学生创新能力的培养;既重视校内教学效果,又看重企业和第三方的评价,逐步形成了“学期分段、工学交替,能力递进、技创同步,三维评价、复合培养”的校企一体化育人机制。

(1)“岗”:广泛调研,摸底预设学生学徒制学习岗位,匹配相应的岗位能力,做到课岗对接,人岗相适。完善人才培养方案,构建基于产教融合的学徒制模块化课程体系。

(2)“课”:课程与教学资源建设,基于教育链、人才链、产业链和创新链的四链融合生产过程与培养过程相对接,根据企业现实的生产工艺流程,设计专业教学内容,同时注重动手能力的培养。合作开发在线教学资源、在线开放课程,编写新形态教材。

(3)“赛”:企校双方利用各自资源优势联合组织针对性师生技能训练和职工技能比赛,共同组织申报和承办各级各类技能比赛,如金砖国家职业技能大赛、技能兴鲁职业技能大赛、日照行业企业技能大赛和比武等,以赛促学、赛教结合,技能竞赛知识与技能可以转化为课程教学标准,技能竞赛题目可以转化为教学项目或教学活动,技能竞赛的评分标准可以转化为教学评价内容。

(4)“证”:合作开发各类 X 职业技能等级证书,开展课证融通。截至目前已申请 1个 ABB 资格认证基地,推动成立 1 个日照市特种设备作业人员考试中心办公点,1 处日照市建筑特种工考核培训基地,建设省人社厅装配钳工和制图员 2 个考核培训项目鉴定点,设立工业机器人操作与运维、机器视觉系统应用、冶金机电设备点检 3 个教育部 1+X 职业技能等级证书考核站点,每年考评人数1500 人次以上。

(三)基础保障

1、双向流动打造企校双师型团队

校企共建双师型教师培养培训基地,与豪迈集团合作共建省级双师型教师培养培训基地1 处,与亚太森博共建市级双师型教师培养培训基地 1 处,与深圳越疆、金马集团共建校级教师培养培训基地 2 处。申报教师数字素养和技能提升人才培养培训基地 1 处。组建“企业技能大师 + 院校专业教师”的“双导师”队伍,其中 2 名教师赴深圳越疆顶岗锻炼 1 年,2 名教师进入金马集团博士后流动站工作学习,聘期企业兼职教师10 名。

2、三维评价构建质量监控体系

构建“过程性评价(校企双导师)-结果性评价(学业 + 技能)-第三方评价(职业资格认证)”三维评价考核机制,引入企业绩效考核标准与行业技能等级认证。由学校专任教师和企业岗位师傅教师团队对学生的学习全过程进行过程性评价,将学生在校学习学业成绩和学生在企业岗位实践绩效业绩考核结果进行结果性评价,引入职业资格考试、职业技能考试或岗位知识能力水平考核测评等第三方构成综合评价。

三维评价构建质量

(一)打造特色人才培养范式

学院通过市域产教联合体和行业产教融合共同体的“两体”双平台联动,以产教融合为驱动,依托产业学院、工程师班、订单班等形成“双导师·双场景·双循环”的工程师培养范式,推行工学交替学徒制培养和岗课赛证一体化综合育人模式改革,塑造“学期分段、工学交替,能力递进、技创同步,三维评价、复合培养”的一体化育人机制,打造企校混编的双师型专业化教学团队,建立三维多方评价体系,机制创新、路径突破,实现了教育链与产业链深度融合,凝练可复制的“双体四维”人才培养模式,探索现场工程师培养的实体化运作、项目化实施,构建政校行企协同的“教育—产业—人才—创新”共生系统,塑造产教融合的新生态,打造职业教育改革标杆。

(二)校企协同创新成效显著

近三年专业群申报省级市域产教联合体 1 个,省级全国行业产教融合共同体 1 个。山东省新旧动能转换公共实训基地 1 个,共建智能制造产教融合实践基地 1 处,校企共建实习实训基地 4 个。校企共建产业学院 3 个,工程师班 2 个,企业订单班 2 个。建有省级现代学徒制试点 1 个,校级现代学徒制试点 2 个。承接教育部学徒制教指委项目 1 项,教育部供需对接就业育人定向培养项目 1 项,山东省现场工程师项目 1 项,省级教学改革项目 2 项,学校岗课赛证综合育人项目1 项。

专业群建有工程技术研发中心 1 处,产教融合共同体设立人才培养专委会、教学资源开发专委会、技术研究与产业化专委会 3 个技术服务创新平台。建有教师数字素养与技能提升培养培训基地 1 个,省级企业双师型教师培养培训基地 1 个,市级企业双师型教师培养培训基地1 个,校级企业双师型教师培养培训基地2 个。

(三)专业及教科研成果丰富

近五年,专业群获评省级教学创新团队1 个,校级教学团队1 个,校级科研创新团队2 个;涌现山东省技术技能大师 1 名,省先进教育工作者 1 名,省政府特殊津贴专家 1 名,全国轻工技术能手 1 名;申报省级以上项目成果 4 项,成果转化 5 项;申报市级课题 2 项,市级创新成果 2 项;校级课题 14 项;申请专利 5 项;发表高水平科研论文 6 篇,其中核心 3 篇;获省级教学能力大赛二等奖1 项,校级教学比赛获奖7 项;正式出版教材5 本,开发新形态教材4 本,其中十四五职业教育国家规划教材2 本,省级规划教材1 本;在建在线开放课程5 门。

专业群承办全国职业院校技能大赛、山东省职业院校技能大赛、金砖国家职业技能大赛、山东省技能兴鲁职业技能大赛各 1 次。全国职业院校技能大赛获一等奖 2 项、二等奖 2 项,山东省职业院校技能大赛获一等奖 3 项、二等奖 5 项、三等奖 3 项;获金砖国家职业技能大赛一等奖1 项、二等奖1 项,全国机器人大赛锦标赛一等奖1 项,山东省技能兴鲁大赛一等奖4 项、二等奖3 项。

五、未来展望

未来,学校将进一步深化“两体”协同机制,聚焦人工智能、智能制造、绿色制造等新兴领域,研究探索“现场工程师学院”实体化运作,构建“标准输出 - 资源辐射 - 国际认证”的产教融合品牌,为职业教育改革提供日照范式。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)