莫扎特《D 大调双钢琴奏鸣曲》K.448 第二乐章音乐文本与合作演奏分析

陈思 钱程

武汉音乐学院 湖北省武汉市 430060

沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特于 1781 年创作的《D 大调双钢琴奏鸣曲》K.448 是他唯一的双钢琴奏鸣曲作品,在钢琴二重奏文献中具有重要地位。其第二乐章作为典型古典风格的慢板乐章,融合了抒情性与戏剧性。现有研究多集中于作品整体分析或钢琴技巧研究,对具体音乐文本与双钢琴合作演奏的探讨相对有限。本文旨在通过乐谱分析,揭示该乐章合作演奏的核心要素,为演奏实践提供理论支持。

一、结构分析

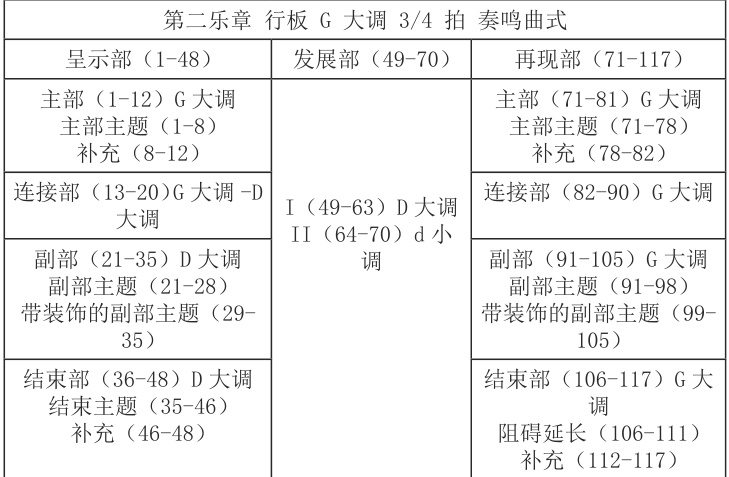

该乐章为行板,3/4 拍,G 大调,奏鸣曲式(表 1),呈示部(1-48 小节)与发展部(49-70 小节)、再现部(71-117 小节)结构清晰。值得注意的是:

呈示部结束部含结束主题(36-43 小节),但再现部该主题未再现;

发展部材料来源于副部,通过调性(D 大调 - d 小调)与织体变化增强戏剧张力;

再现部副部通过阻碍延长(106-111 小节)延迟解决,强化终止感。

表1 第二乐章曲式结构

二、力度分析

1. 呈示部。主部中,除第 37、41 小节标注“crescendo”(渐强)与 38、42-48 小节“f”(强)外,均为“p”(弱)力度。在连接部与副部,“p”(弱)力度下,标注有加重语调,用于强调语气重心与戏剧性,位于小节中第 3 拍的“sf”(突强),增强了音乐的张力与戏剧性。结束部则通过第 37 与第 41 小节两次标注在不同声部的“crescendo”(渐强)使呈示部音乐走向明亮光彩地终结。

2. 发展部。整体力度为“p”(弱),但标注“sf”(突强)与呈示部有所不同:“sf”(突强)标注于左手声部,且均出现于第 1 拍的弱拍。丰富了发展部的音乐语调,增强了发展部的音乐戏剧性。

3. 再现部。相较呈示部,存在显著差异。首先,再现部中“f”的标注较呈示部短 5 小节;其次,再现部共在 17 个小节中标注“sf”(突强),呈示部为 12 次,再现部较呈示部多 5 小节;再次,呈示部中标注两次“crescendo”(渐强),而再现部中未标注;最后,“sf”(突强)标注的节拍位置较呈示部更丰富多变,呈示部均在小节第3 拍标注“sf”,而再现部中,还标注于第1 拍(第106-107 小节)、第 1 拍的弱拍与第 2 拍(第 114-116 小节)。由此可见,莫扎特的力度标注及其语气要求于再现部中更加明确、细致和多变。在副部与结束部中频繁出现的“sf”(突强)使音乐的语调更丰富,音乐的流动性逐渐减缓,仿佛依依不舍,慢慢告别。

三、作品特征

1. 调性安排:莫扎特在慢板乐章中常使用下属调性(本首 D 大调奏鸣曲,二乐章调性为 G 大调),赋予音乐柔和色调。

2.段落特征:主部:咏叹调式的旋律(第一钢琴)与流动安静的伴奏(第二钢琴)营造静谧氛围;副部:增加密集sf 标记与装饰音,戏剧性增强;结束部:装饰性经过句带有即兴风格。

3.音型与合作关系特征:双钢琴声部安排与合作关系(主部的旋律伴奏、连接部的模仿对话、副部的合奏等)根据作品进行与结构变化。

四、合作演奏分析

(一)力度处理

1.呈示部:整体以p(弱)为基调,连接部与副部通过第 3 拍的sf(突强)强调属七(V7)和弦解决,增强音乐戏剧性(如第 21-35 小节);结束部两次

crescendo 渐强,第 37,41 小节)导向 f(强)终止,渐强幅度应节制,以避免打破慢板乐章的整体意境。

2.发展部:sf(突强)仅标记于左手且位于第 1 拍后半拍(如第 50, 54小节),制造悬念(谱例 1);d 小调段落(第 64-70 小节)需通过力度微差表现明暗对比。

3.再现部:力度标记更密集(sf 突强增加至17 处),节拍位置多样化(第1 拍、第3 拍、弱拍),要求演奏者对语气重心精准响应(谱例2);crescendo(渐强,如106-111 小节)需在各声部独立控制音响层次。

谱例1 :发展部中的sf(第50 小节)

谱例 2 :再现部中的 sf(第 106-107 小节)

(二)断连奏

本乐章除包含该作品第一乐章中出现过的连奏、非连奏、断奏及短断奏以外,出现了新的奏法:断连奏(含连线的断音),它们出现在呈示部(第 5-6、46-47 小节)、发展部(第 49-52、57-60 小节)与再现部(第 75-76、110-113 小节)。值得注意的是,除 46-47 小节外,所有断连奏均标注在重复音音型上,显示出作曲家对该乐章中重复音音型的明确演奏要求。

断连奏的演奏要求具体表现为以下三点:

1. 触键控制:手指贴近琴键,以手腕带动产生“半连奏”效果,时值介于连奏与断奏之间;

2.音乐表现:传达优雅犹豫的语调,避免机械性(如第 46-47 小节需作为旋律线条延续处理);

3.协作统一:声部同步时(如 110-113 小节)需严格统一音符时值与力度起伏。

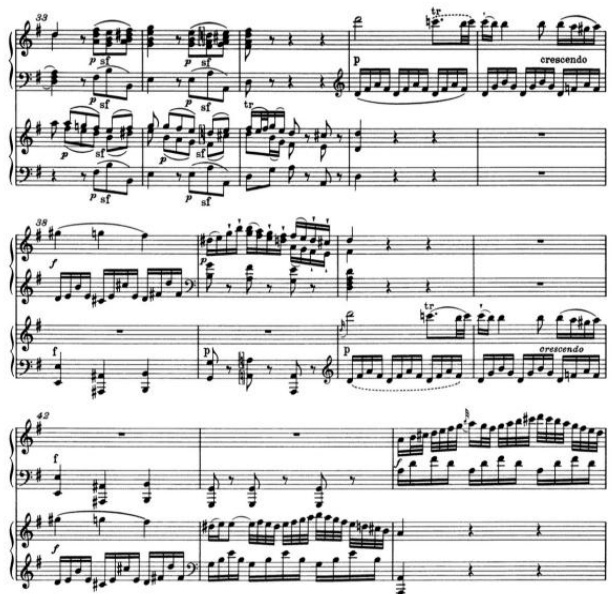

(三)sf(突强)的表现

演奏者们对 sf( 突强 ) 的合理表达可以使两个声部所奏出的音乐语调与表情准确且丰富。如呈示部副部中标注的“sf”(突强,第 21-26、29-34 小节,谱例 3),要在“p”(弱)力度层里做适度的强调——音乐语气上的强调,而非物理重音。该段落中的“sf”(突强)均为强调和声的功能与表现。

谱例3 呈示部副部中标注的“sf”(第21-26 小节)

(四)声部关系

1. 主次奏段落(旋律与伴奏)

如 1-12 小节(谱例 4),两个声部多为旋律与伴奏的关系。第一钢琴声部右手奏旋律,左手奏低音和声支撑,第二钢琴声部右手奏含有隐藏旋律的伴奏织体,左手与第一钢琴左手形成 8 度音程关系。两个声部演奏者需要协调音量比例,使旋律清晰明确,伴奏安静轻柔。

谱例 4 第 1-12 小节

2. 轮奏段落

在第 21-24、29-32 小节(谱例 5),两个声部旋律相互衔接,以 1 小节为间隔先后演奏,共同完成 4 小节的歌唱旋律。第一钢琴与第二钢琴声部演奏者均需感受彼此声部的旋律线条,使它们连贯优美地进行。

谱例 5 第 21-24 小节

3. 合奏段落

如第 25-27、33-35 小节(谱例6),两个声部需整齐并带有一定的庄重与感叹语调,“sf”(突强)需控制的极有分寸,既有强调的语调,又不显得突兀粗糙,声部间处理需相似且和谐。

4. 独奏段落

如第 36-39 小节为第一钢琴独奏段落,40-43 小节则为第二钢琴独奏段落。在该段中,两个声部的乐句不仅连贯,还存在乐句“叠置”( 13-19 小节)——即一个声部的乐句还未结束,另一声部的乐句已经开始,两个不同声部的乐句“重叠”。在“叠置”段落中,两个声部演奏者需仔细倾听,使乐句的进与出清晰且优美(谱例7)。

谱例 7 第 36-43 小节

两个声部乐句“叠置”发生变化,在第 19 小节第 3 拍至第 20 小节(谱例 8),变为音型相同的 6 度音程双音合奏。第一钢琴与第二钢琴声部需要非常敏感的倾听,感受合作中的细微变化,使音乐自然地进行。

谱例 8 第 17-20 小节

结语

通过本文的分析说明:该乐章力度标记具有明确的结构功能与音乐张力;精准的奏法是音乐表现的关键要素;统一对音乐文本的理解认知是良好合作演奏的重要前提和基础;双钢琴中声部的功能转换与其协调处理是合作演奏的关键。本研究为双钢琴音乐文本分析、合作演奏和教学提供了具体的例证与参考,对古典风格室内乐作品的风格诠释具有实践意义。

参考文献:

[1] 钱程。莫扎特《D 大调双钢琴奏鸣曲》K.448 作品及合作演奏分析 [J]黄钟(学报),2017(02):135-146

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)