基于虚拟仿真技术的单片机课程教学方法优化研究

王锦谟 邓成 袁鸣际

安徽粮食工程职业学院机电工程系; 安徽大学公共管理学院

一、引言

单片机是电子技术与集成电路高速发展的产物,内部集成了包括运算器(CPU)、存储器、I/O 口、中断和定时器在内的所有计算机必备组件,因此它也被称为单片微型计算机 [1]。《单片机应用技术》作为机电类、自动化类专业的核心课程,承担着培养学生“硬件设计 + 程序开发 + 系统调试”综合能力的任务。然而,该课程涉及数字电路、C 语言、接口技术等多学科知识,传统教学中“理论讲授 + 实验室实操”的模式已难以适配高职学生的认知规律,理论学习中抽象概念(如寄存器、中断系统)难以理解,实践环节受设备数量(一台单片机实验箱成本约2000 元,班级规模 40 人需 8 万元投入)、耗材损耗(如芯片烧毁率达15%-20% )、安全风险(如电源短路)等限制,学生动手机会少、试错成本高,最终导致“学用脱节”。 虚拟仿真技术通过构建“数字孪生”场景,将物理设备、操作流程、故障状态转化为可交互的虚拟环境,实现“低成本重复实操”“高风险场景模拟”“复杂过程可视化”。近年来,教育部在《职业教育信息化发展行动计划(2021-2025 年)》中明确提出“推动虚拟仿真资源建设,提升实践教学质量”,为单片机课程教学改革提供了政策支撑。本文基于高职院校教学实际,以“问题导向-技术适配 - 方法优化 - 实践验证”为逻辑主线,聚焦单片机课程教学痛点,设计虚拟仿真技术支撑的教学方法优化方案,通过“虚实融合”破解传统教学瓶颈,为培养高素质技术技能型人才提供实践路径。

二、单片机课程传统教学现状与核心问题

2.2 教学环节存在明显短板

2.1 教学目标与实际需求脱节

传统教学目标侧重“理论知识记忆”和“基础操作完成”,对“系统设计”“故障排查”等核心能力培养不足。这种以“单片机中断系统”教学为例,教师多聚焦“中断寄存器配置”等理论讲解,却忽视“外部中断触发故障模拟”“多中断优先级冲突解决”等工程场景训练,导致学生毕业后面对实际设备调试时“会接线却不会排错”。

2.2.1 理论与实践割裂

传统教学采用“先理论后实践”的线性模式:教师在课堂讲授单片机结构、指令系统等内容(2-3 课时),随后安排1 次实验室实操(2课时)。由于理论抽象(如“定时器工作原理”)与实践操作(如“LED闪烁程序调试”)缺乏即时关联,学生常出现“课上听懂、操作时茫然”的现象。某高职院校调研显示, 68.3% 的学生认为“理论与实践衔接不自然”。

2.2.2 实践教学受硬件限制

单片机实践需配套开发板、编程器、示波器等设备,单套设备成本约1500-3000 元,多数院校难以实现“一人一套”(通常4-6 人一组),学生实际操作时间被压缩 [2];同时,设备易因接线错误、电源接反等操作损坏,提高了实践成本,甚至对人身安全造成威胁[3]。教师为降低损耗,常限制“自由试错”环节,导致实践效果打折扣。

2.2.3 教学场景缺乏工程性

传统实验室实操以“验证性实验”为主(如“用单片机控制 LED流水灯”),场景单一且与工业实际脱节。学生难以接触“电机驱动过载保护”“传感器信号干扰”等真实工程问题,导致“实验室能操作,工厂不会用”的能力断层。

2.3 教学评价体系单一

传统评价以“期末笔试 + 单次实操考核”为主,占比分别为 60% 和 40% 。笔试侧重理论记忆,难以反映实践能力;实操考核多要求完成固定任务(如“编写按键控制蜂鸣器程序”),无法评估学生的创新设计与问题解决能力。评价结果与“岗位能力需求”关联性弱,无法为教学改进提供有效反馈。

三、虚拟仿真技术在单片机教学中的应用基础

3.1 核心技术适配性分析

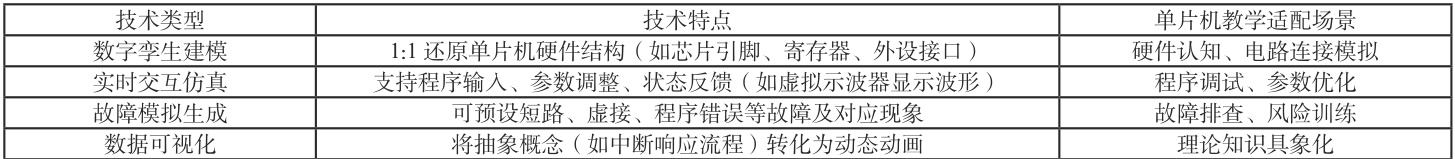

虚拟仿真技术通过计算机建模、实时渲染、交互控制等技术,构建与真实场景一致的虚拟环境,其核心特性与单片机课程需求高度契合:

以Proteus 虚拟仿真平台为例,其可实现“电路图设计- 程序编写-在线调试 - 结果显示”全流程模拟:学生无需真实开发板,即可在虚拟环境中搭建单片机与 LED、传感器的连接电路,编写 C 语言程序后实时观察运行效果,若出现“引脚接错”等问题,虚拟系统会显示“设备过载”提示而非实际损坏,显著降低实践门槛[4]。

3.2 教学价值定位

1. 降本增效:虚拟仿真设备一次性投入(单套软件授权约5000 元)可支持无限次使用,较传统硬件(年均损耗成本 2 万元 / 班级)降低60% 以上成本;同时突破时空限制,学生可通过校园网访问平台,实现“随时随地实操”。

2. 分层教学:虚拟平台可设置“基础模式”(自动提示错误)、“进阶模式”(仅显示现象)、“工程模式”(加入干扰因素),适配不同基础学生的学习需求,解决传统教学“优生吃不饱、差生跟不上”的问题。

3. 能力衔接:通过构建“工业场景虚拟项目”(如“智能仓储单片机控制系统”),将分散的知识点整合为完整项目,帮助学生建立“从知识点到系统设计”的思维闭环,强化岗位能力衔接。

四、基于虚拟仿真技术的单片机教学方法优化设计

4.1 优化目标:

构建“三维能力”培养体系 以“知识掌握- 技能应用- 素养形成”为核心,确立分层目标:

知识维度:通过虚拟可视化,使学生掌握单片机硬件结构、指令系统等理论知识,理解率提升至 90% 以上;

技能维度:通过虚拟实操与虚实融合训练,使学生具备“电路设计-程序开发 - 系统调试 - 故障排查”全流程能力,实操任务完成率提升至85% 以上;

素养维度:通过虚拟项目协作,培养学生的工程思维、创新意识与团队协作能力,岗位适配度提升至 80% 以上。

4.2 “三阶五维”教学环节重构

基于“认知 - 实践 - 迁移”学习规律,结合虚拟仿真技术设计闭环教学环节:

4.2.1 课前:虚拟预习阶段(知识铺垫) 依托虚拟仿真平台制作“微课件”,包含:

虚拟认知模块:3D 动画演示单片机内部结构,学生可通过拖拽操作观察“CPU 与存储器数据交互”过程,理解“程序执行原理”等抽象概念;

前置任务模块:发布“虚拟小任务”(如“用虚拟单片机控制一个 LED 点亮”),学生完成后平台自动记录操作数据(如接线时间、错误次数),教师通过后台查看预习情况,针对性调整课堂内容。 某高职院校实践显示,课前虚拟预习可使课堂理论讲解时间缩短 40% ,将更多时间留给实操训练。

4.2.2 课中:虚实融合阶段(能力训练) 采用“虚拟仿真为主、真实操作为辅”的混合模式,分为三个层次:

1. 虚拟基础实操:课堂上,教师借助虚拟仿真平台,演示“单片机最小系统搭建”等基础操作,学生同步操作,平台实时反馈错误(如“电源极性接反”)并提供修正建议,帮助学生快速掌握基本流程。

2. 虚实结合调试:学生在虚拟平台完成程序编写与初步调试后,接入真实硬件(如将虚拟环境中设计好的控制程序下载到真实单片机开发板),进行联合调试。此环节可帮助学生理解虚拟与现实差异,提升应对实际问题能力。

3. 故障模拟解决:教师在虚拟平台设置“电阻短路”“程序死循环”等故障,学生通过观察现象(如LED 灯异常闪烁、传感器数据乱码)、运用所学排查解决,锻炼故障诊断能力。 以“温度控制系统设计”为例,学生先在虚拟环境搭建电路、编写温控程序,观察温度曲线变化;再将程序烧录至真实开发板,连接温度传感器,调试解决如“温度跳变”等实际问题,实现从虚拟到现实的能力迁移。

4.2.3 课后:拓展提升阶段(能力迁移)

1. 虚拟项目拓展:发布“智能家居单片机系统设计”等综合性虚拟项目,学生分组完成“功能模块设计 - 系统集成 - 性能优化”全流程开发,教师在线指导,培养团队协作与系统设计能力。

2. 线上线下答疑:依托课程学习平台,学生提交项目中遇到的问题,教师定期组织线上答疑;同时开放实验室,学生可预约时间进行线下实操验证,形成“线上问题- 线下解决”的闭环[5]。

4.3 多元化评价体系构建

1. 过程性评价( 50% ):记录学生在虚拟预习、课堂实操、课后项目中的操作数据(如操作步骤正确性、完成时间)、问题解决情况(如故障排查思路),通过平台自动评分与教师主观评价结合,评估学生学习过程表现。

2. 阶段性考核( 30% ):每完成一个知识模块(如定时器、中断),进行线上虚拟考核,设置“理论知识选择 + 虚拟实操任务”,限时完成并自动批改,检验学生阶段学习成果。

3. 终结性评价( 20% ):期末采用“虚拟项目答辩 + 实物作品展示”形式,学生展示综合项目成果,阐述设计思路、创新点,评委从功能实现、技术应用、团队协作等维度打分,全面评估学生能力。

五、教学实践效果验证

5.1 实践对象与周期

选取安徽粮食工程职业学院机电一体化技术专业 2 个平行班级为研究对象,其中实验班(45 人)采用虚拟仿真优化教学方法,对照班(43人)采用传统教学。实践周期为一学期(16 周,32 课时理论 +16 课时实践)。

5.2 效果评估指标

1. 理论知识测试:期末统一命题考试,涵盖单片机结构、指令系统、接口技术等知识点,检验学生理论掌握情况。

2. 实践操作考核:设置“智能小车控制系统设计”实操任务,从电路搭建、程序编写、系统调试、故障解决等维度评分,评估实践能力。

3. 学习兴趣调查:学期初、末发放问卷,调查学生对单片机课程的兴趣度(1-5 分,1 分为完全无兴趣,5 分为非常感兴趣)。

5.3 结果分析

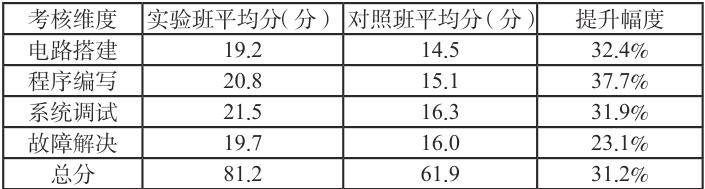

1. 理论知识:通过期末统一命题考试(满分 100 分),实验班与对照班理论知识掌握情况如表 1 所示:

表1 实验班与对照班理论知识掌握情况分析表

实验班平均成绩 78.6 分,较对照班(63.2 分)提升 23.6% ,且 90分以上学生占比 15.6% (对照班为 3.5% ),这得益于虚拟仿真技术将 “寄存器配置”“中断响应” 等抽象理论转化为动态可视化过程,帮助学生建立 “抽象概念 - 具象过程” 的关联记忆,而非机械记忆知识点。这表明虚拟仿真辅助下学生对理论知识理解更深入。

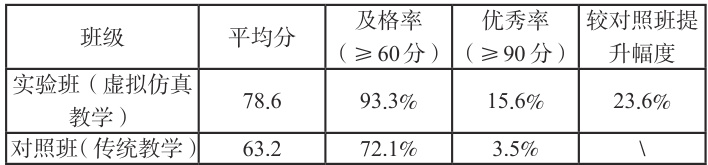

实践操作:以 “智能小车控制系统设计” 为实操考核任务(满分100 分,分 4 个维度评分),结果如表 2 所示:

表2 实践操作考核对比表

实验班在电路搭建、程序调试等环节表现显著优于对照班,操作能力提升 31.2% ,其中 “程序编写” 提升最显著,为 37.7% 。因虚拟仿真平台支持 “即时编写 - 实时运行 - 错误提示” 闭环,学生可快速修正逻辑错误;“故障解决” 提升相对平缓,说明虚拟故障模拟虽能培养排查思路,但真实设备故障的随机性仍需线下强化。

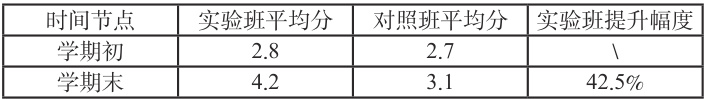

学习兴趣:通过学期初、末问卷调查(1-5 分,分值越高兴趣越强),结果如下表及表 3 所示:

表3 问卷调查结果

学期末调查显示 : 实验班兴趣度学期末平均分为 4.2 分,较学期初提升 42.5% , 学习兴趣提升幅度显著高于对照班,核心原因在于虚拟仿真技术降低了“操作失败 - 设备损坏 - 信心受挫”的负面循环:学生可在虚拟环境中自由试错(如故意接反电源观察现象),且平台通过动画、音效反馈增强交互趣味性(如程序运行成功时显示 “恭喜!系统正常启动”),使抽象的单片机技术变得“可感知、可操作、可成就”。

六、结论与展望

本文通过对单片机课程传统教学问题剖析,引入虚拟仿真技术构建“三阶五维”教学体系,实现从理论到实践、从基础到拓展的全流程优化。实践证明,该方法可有效提升学生理论与实践能力、激发学习兴趣,为高职院校机电类课程教学改革提供可行路径。未来,随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术发展,可进一步开发沉浸式虚拟实训场景,实现“人机物”深度交互;同时结合人工智能算法,为学生提供个性化学习路径推荐,持续提升教学质量。

参考文献

1. 唐琳 , 刘星月 , 廖先莉 , 等 . 仿真与实验相结合的单片机实验教学研究 [J]. 实验技术与管理 ,2019,36(04):213-216.DOI:10.16791/j.cnki.sjg.2019.04.050.

2. 郭彩霞 , 王肖烨 , 李春磊 , 等 . 单片机实践教学的数字化改革[J]. 长江信息通信 ,2023,36(10):79-81.

3. 帕孜来·马合木提 . 虚拟仿真平台在单片机教学改革中的应用 [J]. 中国现代教育装备 ,2023,(13):25-27.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2023.13.055.

4. 叶梦君 , 胡长晖 , 焦冰 , 等 . 基于 Proteus 的单片机综合实验案例设计与实践探究 [J]. 电脑知识与技术 ,2023,19(14):18-21.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.0743.

5. 杨日容 . 高职院校《单片机应用技术》课程教学改革研究与实践 [J]. 时代汽车 ,2023,(07):56-58.

基金项目:2024 年安徽省职成教课题(虚拟仿真技术在机电类课程教学中的应用研究 -- 以《单片机应用技术》课程为例,编号:AZCJ2024121; 基于“三融三新”模式下高职机电类专业课程改革与实践研究——以《电工电子技术》课程为例,编号:AZCJ2024115;高水平现代产业学院建设背景下现场工程师培养模式的研究,编号:AZCJ2024113)

作者简介:王锦谟:(1995—),男,助教,研究生在读,研究方向为轨道交通机电技术、职业教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)