AIGC 赋能公共美育课程的文化转译路径研究

韩欣莹 邵泽天

南昌航空大学

一、引言

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确要求 “将地域文化特色融入美育课程”,但《插画设计》公共课程中存在显著实践矛盾:地方文化资源多以碎片化符号呈现,非美术专业学生难以穿透表象领悟内涵;AIGC 技术虽已广泛应用于艺术创作,却在公共美育中仅停留在工具辅助层面,未实现技术逻辑与文化逻辑的融合。

基于相关课题实践,本研究突破 “技术工具论”,将 AIGC 定位为 “文化转译媒介”,探索其如何推动地方文化现代性转化,核心解决三方面问题:如何解析地方文化视觉基因并转化为可操作元素?人机协作如何重塑文化认知与意义生成机制?技术介入下如何平衡工具理性与价值理性?

二、理论基础与研究现状

文化转译在艺术教育中体现为 “文化符号 $$ 视觉语言→审美认同”的意义构建 [4]。传统转译依赖手工传承,数字时代 AIGC 的跨模态生成能力为转译注入新活力 [3],但现有研究多聚焦专业教育,公共美育中技术赋能的普惠路径仍待探索。

学界对 AIGC 存在分歧:认可其提升效率的价值,也担忧技术依赖消解文化主体性。地方文化美育的核心是视觉叙事培育认同,但 “技术如何激活地方文化当代诠释” 仍是空白。本研究提出 AIGC 是连接传统与现代的 “意义转换器”[1]。

三、AIGC 赋能文化转译的三重机制

3.1 文化解码:地方文化的视觉基因萃取

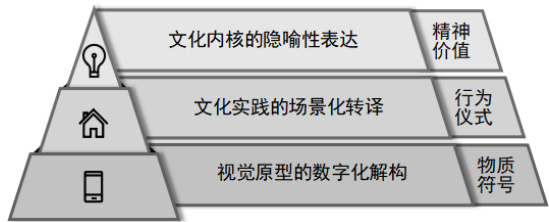

地方文化的可转译基因包含三个递进层级,这构成了技术介入的基础(图1):

物质符号层聚焦视觉原型的数字化解构,提取地域文化中的显性视觉元素,如景德镇陶瓷的釉色参数、井冈山红色符号的形态特征,通过图像识别技术转化为算法可处理的视觉原型。行为仪式层注重文化实践的场景化转译,将动态过程转化为叙事性视觉要素,例如把景德镇制瓷工序的动作序列抽象为韵律线条,把井冈山革命场景的关键动作转化为情感张力单元。精神价值层则强调文化内核的隐喻性表达,凝练核心价值观念作为创作意义锚点,如用 “放大镜下的釉色细节” 隐喻陶瓷文化的 “匠心”,用 “暖色调光晕” 象征红色文化的 “信仰”。

3.2 技术转译:人机协作的创作生态建构

AIGC 构建 “技术中介 — 人类主体” 互动机制:通过 “地方元素+ 风格指令” 生成多元方案(如 “青花瓷 + 赛博朋克”),打破单一认知;将宏大历史拆解为微观场景(如 “南昌起义” 转化为 “战士修农具”),增强情感共鸣;学生在 AI 初稿上手工添细节(如护鸟员脚印),融合机器理性与人文感性。

3.3 审美重构:文化意义的主体性建构过程

技术转译最终推动三重认知升级:感知重构通过多风格对比打破“传统 Σ=Σ 陈旧” 偏见,让学生发现地方文化与现代生活的连接点;情感联结引导学生融入个人记忆(如奶奶纺织的手部特写),使文化符号从 “他者故事” 变为 “自我表达” 载体;价值创造则将地方文化与时代议题结合,如《瓷片再生计划》将陶瓷废料与 “循环经济” 理念融合,让传统工艺从 “遗产” 转化为 “现代解决方案”。

四、教学实践路径

联合地方机构建三层数据库:视觉基因库(分类标注 1200‰ 地域素材)、叙事语料库(提炼 50+ 文化故事关键词)、风格参照库(汇编古今视觉案例),为转译提供素材。

采用三阶工作坊:解码模仿期,学生观察 AIGC 生成逻辑,掌握转译基础;改写实验期,自主调整参数完成 “同一元素三风格” 实验;原创建构期,结合个人记忆设计指令,AI 初稿经手工细化成兼具文化特色与个人风格的作品。

建立 “文化深度 — 技术适切性” 双维度评价框架:文化维度评估符号提取准确度、意义阐释独特性、情感真实性;技术维度考量提示词精准度、人机协作创新性。

五、实践成效

AIGC 提高非美术专业学生创作积极性,地方文化主题作品占比从 18% 升至 63% ,从 “符号拼凑” 升级为 “意义构建”。如《瓷都二十四时辰》,学生在 AI 生成的制瓷场景上,刻画陶工表情、工具磨损痕迹,使 “工匠精神” 自然呈现。

学生认知实现三重转变:从 “抽象概念” 到 “视觉故事”、从 “他者遗产” 到 “自我记忆”、从 “被动接受” 到 “主动诠释”。AIGC打破 “专业壁垒”,部分作品入选地方文旅宣传资料,实现从 “课程作业”到 “文化载体” 的转变。

六、结论与展望

本研究构建 “技术媒介 — 文化基因 — 审美主体” 互动模型,突破传统美育框架。实践启示有三:文化主体性优先,技术服务于内涵挖掘;人机协同,AI 为助手而非替代者;依托 “地方文化特征库” 抵御风格同质化。

未来将聚焦三方向:界定 AIGC 生成内容的文化版权;开发地方文化专属 AI 模型;探索跨文化转译路径。技术与人文的融合,能让地方文化更亲和地融入青年认知,为文化传承提供可复制经验 [5]。

参考文献

[1] 吴晔 , 张金元 . 高校美育浸润行动下乡村在地性艺术教学实践研究 [J]. 陕西教育 ( 高教 ),2025,(05):94-96.

[2] 刘时雨 . 新时代美育背景下多媒体美术与传统美术对审美价值的影响 [J]. 新校园 ,2025,(04):20-22.

[3] 徐育忠 , 童利紫禾 , 孙奕璇 .AIGC 赋能新闻类插画设计路径探索 [J]. 建筑与文化 ,2025,(04):176-179.

[4] 徐鑫爽 . 文化转译视角下本土视觉符号系统构建策略 [J]. 上海包装 ,2025,(04):65-67.

[5] 贾菲 , 黄浩维 .AIGC 背景下艺术设计类专业的教学设计探究[J]. 美术教育研究 ,2025,(06):118-120.

[6] 程雪琪 . 文化转译视角下徐州非遗文创的课程设计 [J]. 设计 ,2025,38(05):80-83.

[7] 周文静 .AIGC 在大学美育课程教学中的应用 [J]. 上海服饰 ,2024,(12):82-84.

[8] 李加 , 张景 . 美育视阈下的蜀绣 AIGC 创新设计与数字化推广研究 [J]. 包装工程 ,2024,45(04):485-490.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)