国际文化大都市建设中上海都市民宿发展建议

陈祥英

中共上海市徐汇区委党校 徐汇区城市治理学院 上海200233

上海作为中国对外开放的窗口和全球文化交汇地,其都市民宿不仅是旅游住宿的补充形式,更是城市文化传播的重要载体。2023 年上海都市民宿数量已突破 4 万家,年增长率达 73% ,但监管空白、同质化竞争、文化特色不足等问题日益凸显。在国际文化大都市建设背景下,如何将都市民宿与海派文化、历史建筑保护、社区治理相结合,成为亟待解决的问题。

一、上海都市民宿发展现状及存在问题

民宿作为“文化空间载体”,通过建筑形态、服务设计和社区互动,实现地方文化的活态传承。国内外有很多成功的经验。如莫干山“洋家乐”将竹林景观与非遗竹编结合,日本“合掌造”民宿通过茶道体验传递传统美学,均为文化赋能的典型案例。

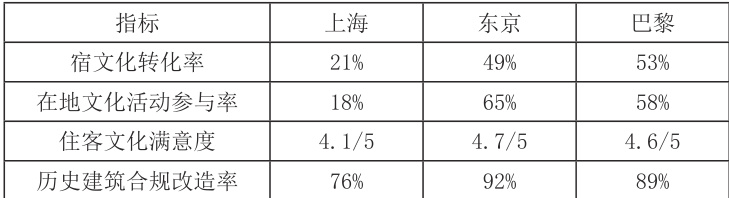

表 1 从民宿文化转化率、在地文化参与率等几个方面对比了上海、东京和巴黎的都市民宿。

表1 上海都市民宿与东京、巴黎的差距分析(2023 年)

(数据来源:国际城市文化治理年报2024)

上海都市民宿发展存在以下几个问题:

第一监管滞后。截至2024 年底,全市都市民宿正式备案的屈指可数,消防、治安隐患突出。第二同质化严重。上海都市民宿的 80% 集中于外滩、迪士尼等热门区域,装修风格趋同,缺乏“一宿一主题”的差异化设计。第三文化体验薄弱。上海都市民宿中仅 15% 提供本土文化体验活动,如土布编织、沪剧表演等。第四社区矛盾加剧。多数都市民宿因为在居民小区中经营,因噪音、垃圾问题引发邻里纠纷,缺乏社区共建机制。

二、国际都市民宿经验借鉴

发达国家都市民宿发展较早,积累了经验,为我国都市民宿发展提供了借鉴。

日本都市民宿注重精细化监管与文化沉浸。一是强化制度设计,实施《民宿新法》,明确消防、卫生标准,比如房屋结构、安全设施、房屋面积等都有明确规定,并要求经营者通过跨文化沟通培训。二是强调文化融合,京都民宿通过和服体验、怀石料理等,将传统文化融入住宿服务,游客满意度提升 40‰

欧洲则重视把历史建筑活化利用和动员社区参与。法国巴黎将奥斯曼建筑改造为民宿,要求经营者保留 75% 以上原始结构,并参与社区文化节策划。意大利罗马推出“民宿文化认证计划”,对提供本土手工艺课程的民宿给予税收减免。

三、上海都市民宿发展的创新路径

在上海打造国际文化大都市背景下发展上海都市民宿,应充分发挥上海独特的“海派文化”优势,在全市范围内进行顶层设计,利用数字技术进行文化赋能,促进上海都市民宿的国际化发展。

(一)顶层设计:构建“文化导向”的监管体系

加强上海都市民宿的发展,需要强化全市范围内的顶层设计,构建“文化导向”的民宿监管体系。

1. 建立准入制度。出台“上海是民宿管理条例”,设立“文化特色评分机制”,对融入石库门建筑保护、非遗体验的民宿优先发放经营牌照。

2. 明确负面清单。以上海城市总体规划为依据,划定外滩历史风貌区、思南公馆等区域为民宿禁入区,保护文化遗产完整性。

3. 推进协同治理。成立市级民宿发展办公室,联动文旅、住建、公安部门实施“一照联审”机制,推动民宿业态协同治理。

(二)文化赋能:打造“海派文化”民宿IP

文化是一个城市独特性的重要标志,“海派文化”是上海市的重要文化资源,应利用“海派文化”赋能上海都市民宿,打造上海独有的民宿IP.

1. 推进建筑活化。鼓励将武康路历史建筑、苏州河工业遗址改造为民宿,保留70% 以上原貌并增设文化展示区。

2. 推广体验设计。推广“民宿 + 非遗”模式,利用好上海的文化资源和非物质文化遗产。如邀请顾绣传承人开设刺绣工坊,开发“弄堂早餐地图”等特色服务。

3. 建立品牌矩阵。立足上海的文化资源和优秀历史文化遗产,打造品牌产品。培育“石库门故事馆”“苏州河艺术居”等主题品牌,并纳入上海城市文化推广计划。

(三)数字化转型:构建智慧民宿生态

现代数字技术已经深入人民日常生活的方方面面,都市民宿的发展也应该搭上数字技术发展的东风,利用现在科技构建数字化智慧民宿生态。

1. 开发虚拟体验。通过现代虚拟技术,把都市民宿打造成上海城市文化传播的载体。可以开发“VR 石库门”沉浸式导览系统,游客可通过头盔体验1920 年代上海里弄生活,通过虚拟现实技术感知上海的历史文化。

2. 推进数据治理:建立民宿大数据平台,实时监控客流量、投诉率,及时解决游客提出的问题,提升游客满意度,对文化主题活动参与度高的民宿给予

流量扶持。

3. 推广精准营销:充分发挥现代媒体的互动、及时、灵活的特点,与小红书、抖音等合作推出“海派民宿探店”专题,利用大数据和算法推荐特色民宿匹配文化兴趣群体。

(四)开展社区共建:推动“主客共享”发展模式都市民宿经营发展也离不开它所赖以存在的社区、街区,因此民宿也要回馈社区,开展社区共建、共治,促进民宿和社区和谐发展、共赢发展。1. 推进利益共享,在有条件的社区推行设立“社区民宿基金”,将民宿收入的5% 用于老旧小区电梯加装、绿化改造,以达到民宿经营和社区公益共享。2. 实施文化共治,组建“民宿文化理事会”,由居民、经营者、学者共同制定《弄堂民宿公约》,规范民宿夜间活动时间及其它需要约定的内容。3. 加大人才培育,联合上海相关高校等开设“民宿文化策划师”专业,定向培养复合型管理人才,为上海都市民宿发展培养和积累人才。(五)国际化发展:建设“全球文化会客厅”上海作为国际化大都市,经常举办国际性的赛事和展览,国际游客众多,应充分发挥上海的国际区位优势,促进上海都市民宿的国际化发展。1. 推广多语种服务,要求上海核心区域民宿配备外语导览员,提供中英日韩四语版《上海文化体验手册》。还可以配备讯飞翻译器等专业的语言翻译工具,缩小语言差异带来的服务体验下降。2. 进行国际认证,鼓励相关民宿经营者对接联合国世界旅游组织(UNWTO),制定“国际文化民宿标准”,通过提供国际标准的旅游产品和服务吸引海外游客。3. 促进赛事联动,结合进博会、上海国际汽车展、F1 中国站赛等重大活动,推出“赛事主题民宿套餐”。

四、结论与展望

当前上海都市民宿正处于从“空间供给”向“文化生产”转型的关键期,既面临文化表达碎片化、社区融入不足等挑战,也迎来新技术赋能、政策红利释放等机遇。

上海都市民宿的转型升级,需以文化认同为核心、制度保障为基础、科技创新为驱动。未来可进一步探索文化产权交易,尝试建立民宿文化IP 交易平台,推动设计版权市场化。推广碳足迹认证,对使用太阳能、雨水回收系统的民宿颁发“低碳文化民宿”标识,鼓励其全球生态系统做出的贡献,发挥都市民宿的示范引领作用。通过多维度创新,上海有望成为全球都市民宿与文化融合发展的典范城市,为国际文化大都市建设注入新动能。

参考文献:

[1] 上海市人民政府办公厅:《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》。

[2] 李颖:《国内核心期刊民宿研究现状与未来展望》,《经营与管理》2024年第 6 期,171-178.

[3] 郝丽燕,吴 升:《C2B2C 城市民宿的制度选择》,《山东财经大学学报》2023 年第 5 期,88-96.

作者简介:陈祥英(1983-)男,汉族,山东潍坊人,博士讲师

研究方向:基层治理与社会建设

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)