英语核心素养视角下的表现性评价设计与实践

徐娅

重庆市江津双福中学校 402247

一、引言

2022 版新课标将英语学科核心素养细化为语言能力、文化意识、思维品质和学习能力四大维度,强调“在真实情境中解决问题的综合能力”。反观传统评价体系,笔试主导的模式常聚焦语言知识碎片化考核,却难以捕捉学生在实际交际中的应变能力与跨文化理解深度。初中人教版教材在单元设计中增设“跨文化交际实践”“主题情境对话”等板块,为表现性评价的落地提供了教学载体。如何以评价创新撬动素养发展,成为当下英语教学改革的关键命题。

二、表现性评价的理论基础与设计原则

(一)理论锚点:从“知识测评”到“素养建构”

表现性评价源于建构主义学习理论,主张通过学生完成真实性任务(如口语展示、项目调研),动态评估其综合素养。新课标强调的“教学评一体化”理念与之呼应,要求评价“贯穿学习全过程,反映学生的进步与成长”(教育部,2022)。以人教新教材八年级上册“Cultural Festivals”单元为例,传统评价可能止步于节日词汇默写,而表现性评价则要求学生策划“中外节日对比展览”,在资料收集、英文解说、展板设计中整合语言运用与文化分析能力。

(二)三维设计原则

1. 情境真实性:任务需对接学生生活经验,如将口语交际任务设计为“校园国际交流日接待外宾”,跨文化项目聚焦“家乡非遗文化英文推广”,使评价成为真实语言运用的延伸。

2. 素养整合性:评价维度覆盖核心素养四维目标。例如,在“跨国笔友书信往来”项目中,语言准确性(语言能力)、文化习俗尊重(文化意识)、观点逻辑性(思维品质)、自主修改书信(学习能力)需同步纳入评价量规。

3. 过程互动性:突破“教师单评”模式,采用“学生自评—同伴互评—教师反馈”多元主体评价,如口语交际中设置“听众提问环节”,通过互动检验学生的临场应变能力。

三、表现性评价的实践路径:以口语交际与跨文化项目为例

(一)口语交际场景下的表现性评价设计

以人教新教材七年级下册 Unit 6“Rain or Shine”单元为例,传统教学多聚焦天气词汇与句型机械训练,而表现性评价可设计为三层递进任务:

1. 任务设计:

基础层:模拟“校园天气播报”,用英文播报天气并推荐活动,整合核心句型(如“What's the weather like?”);

进阶层:开展“气候应对策略”辩论,需陈述观点(如“Rainy daysrequire flexible plans”)并反驳;

创新层:自编“天气与环保”情景剧,融入条件句(如“If we protectthe environment, the weather will improve”)及跨文化对比。

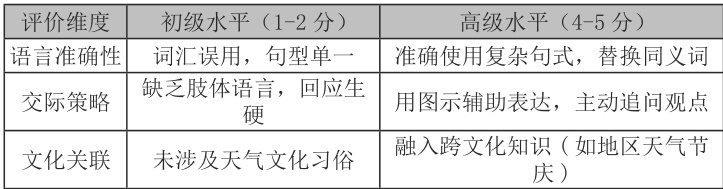

2. 评价量规(节选):

3. 实践逻辑说明:“Rain or Shine”单元核心围绕天气现象、应对策略及环境意识,表现性评价通过真实情境任务(如天气播报、气候辩论)整合语言应用与思维品质,同时借助跨文化对比(如不同地区天气文化)培养学生的文化意识,符合2022 版新课标对“在真实情境中解决问题”的素养要求。

(二)跨文化项目中的表现性评价创新

以人教新教材九年级“Global Teenagers”单元为依托,设计“跨文化理解项目”:

1. 项目流程:

准备阶段:分组选择“中外青少年生活习惯对比”“传统节日饮食文化差异”等教材延伸主题,利用教材附录的“文化小贴士”及课外资源收集素材;

实施阶段:制作英文短视频或手抄报,要求包含“现象描述—原因分析—文化反思”三层内容,如对比中西餐桌礼仪时,需说明“餐具差异反映的集体与个体文化观念”;

展示阶段:在班级“文化博览会”中用英文解说,并接受其他小组的“文化质疑”(如“如何看待西方节日在中国的流行”)。

2. 评价创新点:

增设“文化反思日志”:要求学生记录调研过程中对“文化偏见”的认知转变,如某学生在对比中外家庭教育时写道:“以前认为西方父母更放任,实则他们更注重规则意识的培养”;

引入“文化敏感度指标”:评估学生是否能避免刻板印象,如在分析“西方节日”时,是否提及“不同国家存在习俗差异,不能一概而论”。

3. 教 材 衔 接 案 例: 结 合 教 材 Unit 10 “You’re supposed to shakehands”的礼仪知识,项目要求学生拓展调研“非英语国家的见面礼仪”,将教材内容转化为跨文化比较的实践素材。

四、表现性评价的实施策略与成效反思

(一)策略优化:从“评价工具”到“发展引擎”

1. 动态追踪评价:建立“素养成长档案袋”,收录学生在口语任务中的录音、跨文化项目的草稿修改稿,如某学生从首次口语展示时的“照稿念读”到第三次“脱稿互动”的进步轨迹,直观呈现学习进阶。

2. 技术赋能评价:利用人教新教材配套的“口语测评 APP”,学生可录制对话后获取流利度、发音准确度的即时反馈,教师则通过后台数据调整任务难度。

(二)实践成效与挑战

实验班一学期的对比数据显示:采用表现性评价后,学生的跨文化知识测试平均分提升 15% ,但更显著的变化在于素养层面——82% 的学生在问卷中表示“更愿意主动用英语表达文化观点”。然而,实施中也面临挑战:如大班额教学中项目评价的耗时性、部分学生对“开放性任务”的焦虑感。对此,可采用“分层任务包”(如为基础薄弱学生提供句型框架)、“评价小组轮值制”等策略优化。

五、结论

在核心素养导向的教学改革中,表现性评价通过真实性任务设计与多维素养整合,搭建了“教学—实践—评价”的闭环体系。以口语交际与跨文化项目为切入点,其价值不仅在于评估学生的语言应用能力,更在于通过评价过程本身促进文化意识的觉醒与思维品质的深化。未来需进一步探索表现性评价与信息技术的融合,如利用虚拟现实技术创设沉浸式跨文化交际场景,同时结合人教新教材的单元主题,开发更系统的评价资源库,让评价真正成为学生核心素养生长的“催化剂”。

参考文献:

[1] 教育部. 义务教育英语课程标准(2022 年版)[S]. 北京师范大学出版社 , 2022.

[2] 人民教育出版社 . 义务教育教科书英语(初中)(2024 年版)[Z].人民教育出版社 , 2024.

[3] 王蔷 . 核心素养导向的英语教学评一体化实践路径 [J]. 课程·教材·教法 , 2023(05): 98-104.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)