核心素养导向下小学音乐表现性评价的实践探索

朱琳 朱雅静

宿迁市项里学校 223800

一、引言:从“ 知识本位” 到“ 素养本位” 的评价转型

(一)政策背景与现实需求

“教学做合一”理论是陶行知生活教育的核心方法论和教学法。这里的“做”是灵动的、创新的“做”。在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确提出 “重视表现性评价”,强调通过真实情境中的任务完成情况,综合评估学生的核心素养发展。这一要求直指传统音乐评价的弊端 —— 纸笔测验侧重知识记忆,演唱、演奏等技能考核局限于单一能力,难以全面反映学生在审美感知、创意实践、文化理解等方面的综合素养。

(二)核心素养的内涵与音乐学科指向

音乐学科核心素养包括审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四大维度:审美感知是基础,要求学生能感受音乐的情绪与形式美;艺术表现是核心,涵盖演唱、演奏、综合性表演等能力;创意实践是高阶目标,鼓励学生进行音乐编创与即兴表达;文化理解是价值升华,强调音乐与社会、姊妹艺术、其他学科的关联。[1]

(三)研究价值与实践意义

表现性评价不仅是一种评估手段,更是教学改进的杠杆。他引导教师从 “重知识” 转向 “育素养”,通过评价后的反馈,来调整预期的教学与策略;辅助学生从刚开始的被动接受评价,转向积极参与的自评、互评的过程中,逐渐明晰学习的目标,主动探索学习的方法与路径。

二、现状审视:小学音乐表现性评价的问题与成因

(一)评价主体单一:教师主导下的“单向度”评估

在传统评价中,教师是绝对的评价主体,学生被动接受评分,家长、同伴及学生自身的评价角色被忽视。李玉敏的调查显示,仅 25% 的教师尝试让学生参与互评,不足 10% 的教师引入家长或线上工具评价。这种单一主体导致评价视角局限,例如,教师可能因个人偏好侧重演唱技巧,而忽视学生在合作表演中的创意贡献,学生也缺乏自我反思的机会,难以形成学习内驱力。

(二)评价内容失衡:核心素养的 “碎片化” 呈现

当前表现性评价内容多集中于艺术表现(如演唱、演奏),对审美感知、创意实践、文化理解的覆盖不足。李玉敏发现,仅 30% 的教师在评价中涉及 “音乐风格与流派”“音乐与其他学科融合” 等内容,超过 60% 的教师未设计音乐编创类任务。例如,很多学校的音乐期末评价仅要求学生演唱教材歌曲,这种 “重技能、轻素养” 的倾向,导致评价内容无法全面映射核心素养的四个维度,评价的结果体现不了学生的创意实践素养。

(三)评价标准模糊:从 “经验判断” 到 “科学量规” 的缺位

评价标准的模糊性是另一个突出问题。教师多依赖主观经验评分,缺乏可观测的量化工具。[2] 李玉敏的研究显示,仅有 20.1% 的教师使用评价量规,超过 70% 的教师采用简单等级量表(如 “优、良、中”),且标准描述笼统,如 “表现力强”“有创意” 等,不同教师对同一标准的理解存在差异,导致评价结果信度不足。

(四)评价方式单一:从 “结果导向” 到 “过程追踪” 的断裂传统评价多关注最终表演成果,忽视学习过程中的能力增量。[3] 尹丹红指出,“忽视过程评价,缺乏增量记录” 是普遍问题,教师很少记录学生在单元学习中的进步轨迹,如某学生从 “不敢当众演唱” 到 “能自信表演” 的转变,或在小组合作中从 “被动跟随” 到 “主动创编的成长。此外,评价场景局限于课堂,缺乏与校园活动、社会文化的联结,如未利用传统节日开展音乐实践评价,导致学生难以在真实情境中迁移运用知识技能。

三、理论奠基:表现性评价的核心要素与实施框架

(一)表现性评价的三大核心要素

1. 评价目标:对接核心素养

表现性评价目标需与课标要求精准对接,明确 “评什么”。例如,针对 “创意实践” 素养,可设定 “能运用生活中的声音素材创编节奏片段” 的目标;针对 “文化理解”部分,我们可设定 “能识别不同民族音乐的文化符号” 的目标。这些目标需具体、可操作,避免空泛表述。

2. 表现性任务:创设真实情境

任务设计是表现性评价的核心,需贴近学生生活,具有挑战性和开放性。例如,设计 “为校园运动会创编入场式音乐” 的任务,学生需综合运用节奏创编、乐器演奏、团队协作等能力,在解决真实问题的过程中展现素养。任务可分为纸笔任务(如音乐要素分析)、实践任务(如小型音乐剧表演)、项目任务(如跨学科音乐文化探究)等类型,覆盖不同素养维度。

3. 评分工具:构建科学量规

评分工具是确保评价客观公正的关键,常用的有核查表、等级量表、评价量规等。其中,评价量规最为精细,它将评价指标分解为不同水平,如 “音乐编创” 量规可分为 “前结构”(简单模仿)、“单点结构”(单一元素改编)、“多点结构”(多元素组合)、“关联结构”(风格统一的创编)、“抽象扩展结构”(创新性表达)五个层次,每个层次有具体描述,帮助教师和学生清晰把握评价标准。

(二)韦伯一致性理论:确保评价与课标的深度契合

韦伯的评价与标准一致性理论为评价设计提供了方法论,要求从知识类别、广度、深度、分布四个维度检验评价质量:知识类别一致性要求覆盖核心素养的全部维度,避免遗漏(如不能只评 “艺术表现”而忽视 “文化理解”);知识广度共同性要求涵盖课标规定的学习内容,如音乐体裁、表现要素等;知识深度一致性要求任务难度与学生学段匹配,避免过易或过难;知识分布平衡性要求各素养维度的评价权重合理,避免过度侧重某一方面。

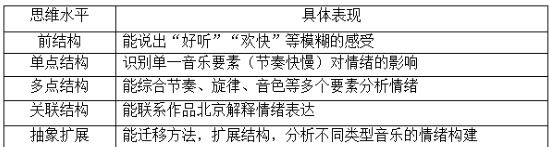

(三)SOLO 分类理论:实现评价标准的层次化

SOLO 分类理论将学生的思维水平分为前结构、单点结构、多点结构、关联结构、抽象扩展结构五个层次,适用于构建多层次评价标准。[4]以 “音乐情绪分析” 为例,这种分层标准既能让教师精准定位学生水平,也能为学生提供进阶路径。(如图1)

图 1

四、优化策略:构建 “ 四位一体” 的表现性评价体系

(一)多元主体协同:让评价成为“双向对话”

1. 教师主导:从“裁判”到“引导者”

教师的核心作用在于设计评价框架、提供专业反馈。例如,在 “班级音乐会” 评价中,教师提前公布评价量规(如演唱准确性 30% 、情感表达 20% 、创意改编 20% 、合作协调 30% ),在表演过程中记录学生表现,课后结合量规给出具体建议:“你的音准很好,若能加入与歌词意境匹配的手势动作,情感表达会更生动。” 这种基于证据的反馈,帮助学生明确改进方向。

2. 学生参与:自评互评促自我建构

学生自评可采用 “学习日记” 形式,记录练习中的困难与突破,如 “今天尝试用三角铁为歌曲伴奏,一开始节奏不稳,后来通过打拍子解决了”;互评可设计 “点赞卡”,让学生互相写下优点与建议。通过自评互评,学生从 “被评价者” 转变为 “评价主体”,培养元认知能力。

3. 技术赋能:线上工具拓展评价空间

利用音乐教育 APP(如 Yousician、SmartMusic)进行实时反馈,学生演奏或演唱时,软件自动检测音准、节奏,生成数据报告;家长可通过班级群上传学生的家庭音乐实践视频,教师在线点评,形成家校协同评价。

(二)多维内容设计:让素养在任务中 “显性化”

1. 审美感知:从 “被动聆听” 到 “主动发现”

设计 “音乐情绪地图” 任务:播放不同风格的音乐(如欢快的新疆民歌、忧伤的蓝调),让学生用色彩、线条、文字标注情绪变化,分析旋律、节奏、音色如何传递情感。例如,在聆听《茉莉花》时,学生通过对比不同地区的改编版本,用图表呈现速度、音域变化对情感表达的影响,将抽象的审美体验转化为可观测的分析能力。

2. 艺术表现:从 “单一技能” 到 “综合展演”

构建 “阶梯式” 表现任务:低年级进行简单的律动表演(如边唱边做动物模仿动作),中年级开展小组唱奏合作(如合唱《让我们荡起双桨》并加入口琴伴奏),高年级组织小型音乐剧(如改编古诗《春晓》为歌舞剧)。每个任务融入多维度要求,如音乐剧创编需兼顾演唱、舞蹈、剧本编写、道具设计,全面锻炼学生的艺术表现能力。

3. 创意实践:从 “模仿复制” 到 “创新表达”

开展 “音乐创客” 活动:让学生利用废旧材料制作乐器(如纸盒鼓、吸管笛),并为其创作短小乐曲;或给定主题(如 “四季”),让学生即兴创编节奏或旋律。例如,在 “秋天的旋律” 创编中,学生用沙锤模拟落叶声,结合三拍子节奏创作,教师从创意新颖度、技术合理性、情感契合度三个维度评价,鼓励学生突破常规,展现独特创意。

4. 文化理解:从 “知识记忆” 到 “迁移应用”

设计 “音乐文化小侦探” 任务:让学生调查本地传统音乐(如地方戏曲、民谣),收集歌词、旋律特点、表演形式,分析其与地域文化的关系,并用 PPT 或短视频展示。例如,杭州学生研究 “越剧” 的音乐特点,对比《天上掉下个林妹妹》与流行歌曲的旋律走向,理解传统音乐的文化价值,再尝试用现代音乐元素改编片段,在传承中创新,深化文化理解。

(三)层次标准建构:让进步 “看得见”

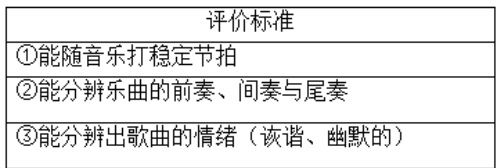

1. 前结构水平:聚焦基础技能习得

针对初学者,标准侧重 “能否完成基本任务”,如 “能跟随录音演唱歌曲,节奏基本准确”“能识别常见乐器的音色”。如一年级学生学习《小花猫和小老鼠》,评价标准如图:能够达成这三项即为合格。(如图2)

图 2

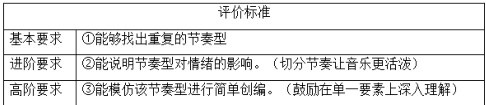

2. 单点结构水平:关注单一要素掌握

中高年级的学生需掌握某一专项能力,如 “划分乐句”“分析乐曲的结构”“提炼歌曲的节奏型”“试唱简单的旋律”“能为歌曲设计简单的肢体动作”等等。以其中的节奏分析为例。(如图3)

图 3

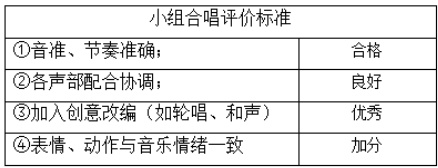

3. 多点结构水平:强调多要素整合应用

高年级任务要求综合运用多个要素,如 “能结合音乐要素分析作品风格”“能在小组合作中分配不同表演任务”。(如图4)

图 4

4. 关联与抽象扩展水平:鼓励高阶思维与创新

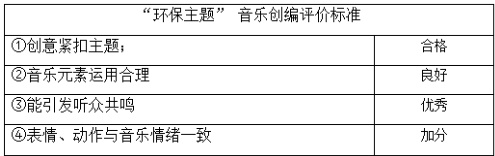

针对特长生或拓展性任务,标准侧重 “能否迁移知识、创造新意义”,如 “能将民族音乐元素融入现代创作”“能通过音乐表达个人观点或社会议题”。例如,在 “环保主题” 音乐创编中,学生用塑料瓶敲击节奏模拟雨声,结合环保歌词创作歌曲,这类标准激发学生的批判性思维与创新能力。(如图5)

图 5

(四)多样方式融合:让评价贯穿

1. 随堂评价:在即时反馈中调整学习

课堂中采用 “红绿灯反馈法”:学生用红、黄、绿卡片表示对任务的掌握程度(红色:困难,黄色:部分掌握,绿色:完全掌握),教师根据反馈即时调整教学。例如,在识读乐谱环节,发现多数学生亮黄灯,可增加节奏游戏巩固;开展 “30 秒微展示”,让学生即兴表演刚学的旋律,教师用手机录制并当场点评,捕捉瞬间表现,及时强化优点、纠正问题。

2. 过程性档案袋:在轨迹记录中见证成长

建立 “音乐成长档案袋”,收录学生的课堂表现视频、创编作品、自评日记、同伴评价等。例如,学期初的演唱视频显示学生紧张跑调,期末视频展现出自信与准确,结合期间的创编作业(从简单节奏到完整旋律),形成可视化的进步曲线。档案袋不仅是评价工具,更是学生回顾学习历程、增强成就感的载体。

3. 情境化项目评价:在真实实践中迁移应用

结合校园活动设计项目,如 “校园文化节音乐策划”:学生分组负责开幕式音乐创编、班级合唱比赛组织、乐器展演策划等,教师从方案创意、团队协作、执行效果等维度评价。例如,六年级学生策划 “民族音乐周”,需调研不同民族的音乐特点,设计体验活动(如藏族锅庄舞教学、蒙古族长调欣赏),并进行宣传推广,在项目实施中综合运用多种素养,实现 “做中学、评中进”。

4. 期末成果展:在综合展演中彰显素养

期末采用 “音乐嘉年华” 形式,设置多个展区:“演唱之星” 区展示独唱、合唱;“创意工坊” 区陈列乐器制作与音乐创编作品;“文化长廊” 区呈现音乐与文化融合的探究成果。每个展区配备学生讲解员,采用 “星级评价法”(1-5 星),由师生共同评选。例如,“创意工坊”中,学生介绍用竹筒制作的乐器及创编的乐曲,评委从实用性、创意性、文化内涵打分,让评价成为展示才华、互相学习的平台。

五、结语:让表现性评价成为素养生长的 “ 催化剂”

小学音乐表现性评价的改革,本质上是教育理念的转型。通过多元化主体打破评价壁垒,让学生在对话中明晰方向;通过多维化内容设计激活素养潜能,让每个学生都能在音乐中找到自己的表达方式;通过多层次标准构建搭建成长阶梯,让进步看得见;通过多样化方式融合贯通学习全程,让评价成为教与学的自然延伸。

教师可以根据学生已掌握的知识,让他们在“做”的过程中积极探索发现,并有所拓展和延伸,使“教”、“学”能够相辅相成,从而达到“教做合一”的目的。[5] 当然,实践中仍需注意:避免评价过度量化,保留音乐教育的感性特质;平衡核心素养的四个维度,避免 “为评价而评价”;加强教师培训,提升表现性评价的设计与实施能力。[6]未来,可进一步探索 AI 技术在音乐表现性评价中的应用,或开展跨校、跨区域的素养评价实践研究,让表现性评价真正成为培育学生音乐核心素养的 “催化剂”,助力每个孩子在音乐中感受美、创造美、传播美,实现 “以美育人、以文化人” 的教育目标。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022 年版)[M]. 北京师范大学出版社,2022:19-23.[2]李玉敏.基于核心素养下小学音乐学科的表现性评价研究 [D].黑龙江大学出版社,2024:141-143.[3] 尹丹红、王燕 . 指向素养培育的小学音乐表现性评价策略探究[J]. 中小学音乐教育,2024 (08):03-07.[4](澳)彼格斯,(澳)科利斯. 学习质量评价:SOLO 分类理论 [M].高凌飚,张红岩译。人民教育出版社,2010:110-111[5] 周德藩 .《走进陶行知—教师读本》[M]. 高等教育出版社,2011:79-81.

[6] 周文叶. 中小学表现性评价的理论与技术 [M]. 华东师范大学出版社,2014:68-68.

本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题青年专项《指向创意实践的小学生音乐学习表现性评价研究》(编号 C/2024/03/58)研究成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)