农村语言文字规范化对地方文化传承的促进作用研究

吴丹丹

湖南新宁县第八中学

一、农村语言文字规范化与地方文化传承的理论阐释

农村语言文字规范化在内涵上体现为对语音语调、词汇语法的精准要求以及文字书写的正确规范,像某些地区对特色方言词汇书写的统一规定。其特征具有地域适应性,如闽南农村依据自身文化保留特定语用习惯;还具动态发展性,随时代变迁而演变【1】。地方文化传承的关键要素涵盖多样民俗,如潮汕地区的英歌舞民俗,通过特定仪式与表演形式传递文化内涵,还有诸如剪纸、糖画等传统技艺,它们以手工技艺承载历史记忆,在社会层面促进社区凝聚力形成,于人文领域滋养民众精神世界,赋予地域独特文化标识,在新发展理念下为农村可持续发展筑牢文化根基。

二、农村语言文字规范化促进地方文化传承的具体表现

(一)语言规范助力文化传播

在广大农村地区,语言规范正成为推动地方文化走向更广阔舞台的强劲动力,以福建闽南农村为例,闽南语系丰富且独特,在推广普通话规范语言的过程中,巧妙地将闽南语的文化元素融入其中。当地旅游部门培训了一批精通普通话与闽南语的导游,在向游客介绍闽南传统建筑“红砖厝”时,用规范的普通话讲解其建筑风格、历史渊源以及背后蕴含的家族文化与风水理念,同时穿插闽南语词汇来描述特定建筑部件或民俗仪式,如用闽南语“厝脊”称呼屋脊,让游客更直观地感受到闽南文化的原汁原味。在泉州地区,每年因这类特色文化讲解吸引的游客数量就超过数十万人次,极大地提升了闽南文化在国内外的知名度。再看安徽皖南农村,徽文化源远流长。当地文化工作者在整理和传承徽剧文化时,借助规范的语言文字记录徽剧的唱腔、念白、表演程式等。他们将古老的徽剧剧本进行规范的现代语言注释与整理,并通过文化下乡活动,由专业演员用标准的普通话夹杂着地道的皖南方言特色进行表演展示。如今,皖南地区每年举办的徽剧文化节,能够吸引周边数省的文化爱好者前来观赏交流,参与人数达数万人,成功地将徽剧这一古老艺术传播到更广泛的地域,使徽文化在语言规范的助力下重焕生机与活力,在文化交流与传播的浪潮中持续散发独特魅力。

(二)文字规范保障文化传承

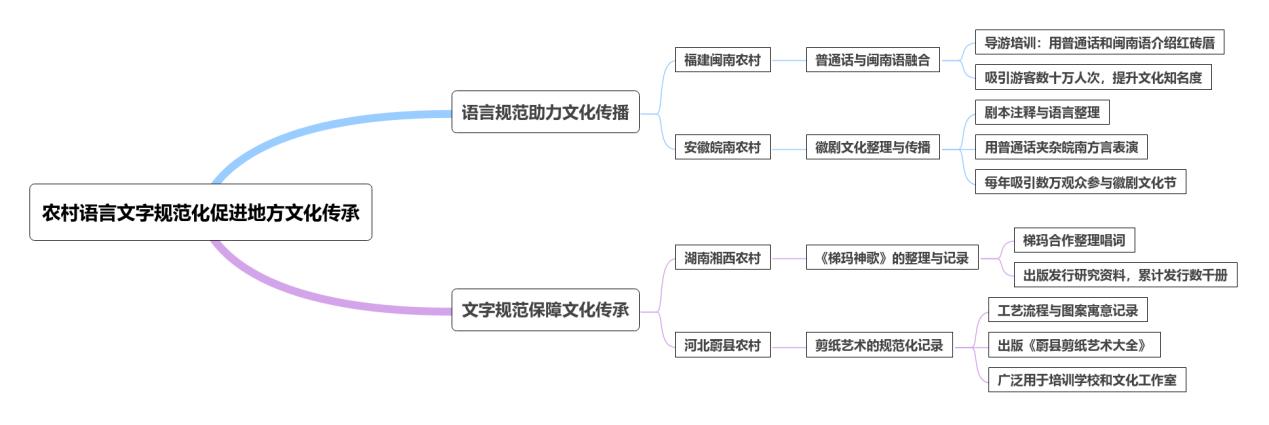

在湖南湘西农村,土家族的民俗文化绚烂多彩,当地文化机构致力于将土家族的口头传说、神话故事等以规范的文字形式记录下来。《梯玛神歌》作为土家族重要的文化遗产,文化工作者深入民间,与梯玛(土家族神职人员)交流合作,将其吟唱内容逐字逐句整理成规范的文字版本。这一举措不仅确保了《梯玛神歌》的原始内涵得以精准保存,还使得它能够以书籍的形式出版发行,目前已累计发行数千册,成为研究土家族文化以及传承其文化精神的重要资料来源,让年轻一代的土家儿女能够通过阅读文字深入了解本民族的信仰与历史【2】。又如在河北蔚县农村,剪纸艺术闻名遐迩。蔚县剪纸艺人众多,但传统剪纸技艺多依靠师徒口口相传。为了更好地传承这一艺术,当地政府组织文化专家与剪纸艺人共同努力,将剪纸的工艺流程、图案寓意、创作技巧等用规范的文字详细记录,并编印成《蔚县剪纸艺术大全》。这本书详细收录了数百种剪纸图案及相关说明,在当地剪纸培训学校及文化传承工作室广泛使用,为剪纸艺术的传承培养了一批又一批的新生力量。如图1 所示:

导游培训:用普通话和闽南语介绍红砖眉福建闽南农村 普通话与闽南语融合吸引游客数十万人次,提升文化知名度语言规范助力文化传播 副本注释与语言整理安徽皖南农村 徽文化整理与传损 用普通话夹杂皖南方言表清每年吸引数万观众参与徽剧文化节农村语言文字规范化促进地方文化传承湖南湘西农村 《样玛神歌》的强理与记录 跨合作整理唱词出版发行研究资料,累计发行数干册文字规范保障文化传承 工艺流程与图案离意记录河北丽县农村 前纸艺术的规范化记录 出版《丽县醇纸艺术大全》广泛用于培训学校和文化工作室

图1:农村语言文字规范化促进地方文化传承

三、农村语言文字规范化促进地方文化传承的策略与实践

(一)多方合作的推广模式

在农村语言文字规范化的实践中,多方合作模式逐渐成为推动地方文化传承的有效途径。以江苏省苏州市吴江区为例,该地区通过与当地文化机构合作,开展了一系列以推广吴语和地方文化为主题的活动。这些活动内容丰富,不仅包括吴语讲座和工作坊,还涉及地方戏曲和传统手工艺的展示。通过这些活动,有效地提升了当地居民对吴语和吴文化的认识和兴趣,增强了文化认同感。在云南省大理白族自治州,当地政府与民间组织合作,共同推动白族语言和文化的保护与传承。通过组织白族语言培训班和文化节庆活动,如“三月街”民族节,不仅增强了白族文化的可见度,也为当地居民提供了学习和实践白族语言的机会。这种合作模式不仅促进了文化的传承,也为当地居民提供了参与和体验自己文化的机会,从而增强了社区的凝聚力和文化的活力。这些实践表明,多方合作的推广模式能够有效地促进农村语言文字规范化和地方文化传承。通过政府、文化机构和民间组织的共同努力,可以更好地保护和传承地方文化,同时也为农村地区的文化振兴提供了新的动力和方向。

(二)民间组织的积极参与

民间组织在农村语言文字规范化和地方文化传承中的作用不容忽视。以山东省潍坊市风筝协会为例,该协会通过定期举办风筝制作和放飞活动,不仅展示了潍坊风筝的传统制作工艺,还通过这些活动传播了风筝的文化寓意和历史背景【3】。活动中,风筝的图案、色彩和放飞技巧都蕴含着丰富的文化信息,通过语言文字的讲解和示范,使得参与者能够更深入地理解和学习风筝文化。这种结合实践和教育的方式,有效地促进了潍坊风筝文化的传承和发展,同时也提升了当地居民对本土文化的认识和自豪感。在贵州省黔东南苗族侗族自治州,苗族和侗族文化协会通过组织具有民族特色的节庆活动,如苗族的“苗年”和侗族的“侗年”,积极推广本民族的语言和文化。这些节日庆典不仅是民族文化的展示窗口,也是语言文字规范化的实践平台。在节日中,通过歌曲、舞蹈、服饰和手工艺等多种形式,苗族和侗族的语言和文化得到了生动的展现。这些活动不仅增强了民族语言的使用频率,也为少数民族文化的保护和传承提供了坚实的基础。

结语

在农村这片充满生机的土地上,语言文字规范化与地方文化传承紧密相连,共同构筑了乡村文化的根基。从理论阐释到实践探索,我们见证了规范化的力量如何助力文化的传播与传承。多方合作与民间组织的积极参与,不仅激活了传统文化的现代生命力,也为农村地区的可持续发展注入了新动力。展望未来,这种协同合作的精神将继续推动农村文化在传承中创新,在规范中发展,让地方文化在语言文字的支撑下,深深扎根于农村大地,为乡村文化振兴铺就坚实之路,让文化之花在新时代绽放更加璀璨的光芒。

参考文献

[1] 卢芯怡 . 西藏农村语言文字规范化建设研究设想——基于语言景观的调研分析 [J]. 民族地区语言与艺术研究 ,2024,(01):340-348.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)