供应链金融对合肥新能源汽车产业创新绩效的影响研究

陈子怡

合肥大学经济与管理学院 安徽,合肥 230601

0 引言

在全球倡导绿色发展和可持续发展的时代背景下,新能源汽车行业成为世界各国争夺新一轮产业浪潮发展先机的热点 [1]。随着环保意识增强以及传统燃油汽车对环境压力的增大,新能源汽车凭借其低排放、高效能的特点,逐渐成为汽车产业转型升级的主要方向。我国积极发展新能源汽车产业,将其列为战略性新兴产业重点扶持,近年来在技术研发、产业化应用和市场推广等方面取得显著成就。

合肥作为我国新能源汽车产业发展的重要基地,凭借良好的产业基础和有利的政策环境,吸引了众多新能源汽车企业在合肥落户,产业链完善,拥有蔚来、江淮、大众安徽等整车生产企业,以及国轩高科等电池生产企业,技术力量雄厚,产能也在持续扩大。然而,我国新能源汽车产业是技术和资金双密集型产业,发展过程中存在诸多问题,技术发展需要投入大量资金,从研究到产品开发的全过程都需要资金的支持[2]。供应链金融作为一种基于产业链协同的金融模式,通过整合物流、信息流和资金流,向产业链上下游企业提供精准的融资服务,为解决产业创新中的资本瓶颈问题提供了方案 [3]。因此,研究其对合肥市新能源汽车产业创新绩效的影响具有重要实践意义。

本研究对合肥市新能源汽车产业发展具有重要指导意义。不仅可为企业提供决策参考,帮助其充分认识供应链金融重要性、合理运用相关工具来优化融资结构、加大创新投入、提高创新绩效,增强市场竞争力,也能为政府制定科学政策提供依据,引导金融资源流向该产业,优化和完善产业生态,推动合肥新能源汽车产业高质量创新发展。

1 合肥新能源汽车产业与供应链金融发展现状

1.1 合肥新能源汽车产业发展现状

1.1.1 产业规模与产业链布局

近年来,合肥新能源汽车产业规模呈爆发式增长,已成为推动区域经济发展的核心引擎。2024 年,合肥新能源汽车产量飙升至 137.6 万辆,同比增长 84.5%,占全国产量比重显著提升,在全国城市中产量位居前列,产业链产值高达2600 亿元,较上一年新增710 亿元。

在整车制造领域,合肥汇聚江淮、蔚来、比亚迪、大众、长安安凯六家企业,形成多元化矩阵。其中,比亚迪合肥基地自 2022 年投产后产量持续攀升,带动长丰县 2024 年新能源汽车产量居全国县域之首,其所在的下塘镇与新港、新桥构成三个百万级产业集群。蔚来 F2工厂借助前沿技术实现 14 天整车下线,提升生产效率,2024 年月产量稳定在两万辆左右,多款新车型反响良好,巩固了高端市场地位。

1.1.2 创新能力与瓶颈

合肥新能源汽车企业创新成果丰硕,展现出强大的发展潜力,并且专利申请数量持续增长。众多企业在关键技术领域取得突破,如江淮汽车与高校、企业合作,推出 6 代自研纯电动汽车,并成功量产全球首款钠离子电池车型“花仙子”,在电池技术创新上迈出重要一步。蔚来汽车在智能驾驶、车联网等领域加大研发投入,发布的新一代智能电动行政旗舰 ET9,搭载多项新技术,展现合肥新能源汽车在高端领域的创新实力。

尽管取得一定成绩,但合肥新能源汽车产业在创新方面仍面临诸多瓶颈。其一,中小企业融资约束依然严峻。虽有“政信贷”等政策支持,但中小企业因缺乏核心资产抵押、风险资本偏好龙头企业而融资困难,加之隐性融资成本压力,其长期研发资金需求难以满足;其二,数据孤岛制约协同创新效率。尽管有智能网联汽车大数据中心等平台,但企业间竞争导致数据割据,平台供需匹配度不高,且数据安全与利益分配机制缺位,阻碍了研发协同;其三,绿色转型面临显著资金缺口。政府投入与全产业链绿色转型需求差距较大,社会资本因投资回收期长而参与不足,加之政策工具较为单一,致使电池回收、清洁能源生产等关键环节资金匮乏。

1.1.3 政策支持环境

合肥市政府高度重视新能源汽车产业发展,出台一系列产业规划、财政补贴、产业基金等政策,全力支持产业创新发展。在产业规划方面,2022 年 11 月印发的《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》明确提出,到2025 年,整车产能突破300 万辆,产业规模突破7000 亿元,培育百亿级企业 10 家,实现产值和产量跃居全国第一方阵的目标。这为合肥新能源汽车产业发展指明方向,引导资源向产业集聚。

1.2 合肥新能源汽车产业供应链金融发展现状

1.2.1 服务模式与参与主体——“三位一体”协同架构

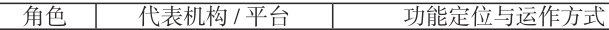

合肥新能源汽车产业供应链金融形成“核心企业 + 金融机构 + 平台”的协同服务模式,各参与主体通过资源整合与功能互补,构建起覆盖产业链全流程的金融服务网络。

表1“三位一体”协同架构模式

1.2.2 发展成效与问题

截至 2023 年 6 月末,徽商银行服务奇瑞、中创新航、国轩高科等新能源汽车产业客户超 300 户,提供授信总量超 400 亿元,并通过供应链金融产品创新,为奇瑞、江淮、比亚迪等核心汽车厂商 710 多户上下游供应商及经销商企业提供资金支持 36 亿元。同时,通过信用卡汽车分期、个人消费信贷等产品,为新能源汽车消费者提供消费金融资金近1 亿元。

2 供应链金融对合肥新能源汽车产业创新绩效的影响机制

2.1 缓解融资约束,释放创新潜力

核心企业利用其在供应链中的优势地位和良好信用,为上下游中小配套企业提供信用担保。中小企业往往因规模小、信用记录不完善,研发所需的资金无法从金融机构直接获得,但在核心企业信用担保的前提下,金融机构愿意为中小企业提供授信贷款,使中小企业能够将资金用于研发新技术和产品。同时,供应链金融也会根据研发阶段的具体情况,为其提供不同的融资产品组合。

2.2 促进技术协同,提升创新效率

供应链金融平台汇聚了产业链上核心企业的技术标准、研发计划以及配套企业研发进展等信息。这些信息的整合与共享使核心企业和配套企业都获取到对方研发活动的最新信息,避免由于信息不对称而使研发方向出现偏差。同时,核心企业对配套企业提供资金支持以换取技术共享,使得配套企业的先进技术推广到整个产业链,从而提高全行业的创新效率。

2.3 优化资源配置,聚焦核心创新

在日常的生产经营活动中,企业会有一定的库存积压,通过存货质押贷款,企业可以盘活积压的存货,将其转化为资金投入到核心技术研发中,避免企业资源浪费到与核心业务无关的环节中;同时政府会将供应链金融资金引导至对产业核心技术研发至关重要的固态电池、智能驾驶等高科技领域,让资金流向最需要的地方,推动行业核心技术的研发。

3 案例分析:比亚迪供应链金融实践与创新绩效提升

3.1 案例背景

比亚迪在合肥新能源汽车产业中占据举足轻重的地位,其合肥基地是集整车制造、电池生产及核心零部件研发的综合性产业集群核心。依托全产业链布局优势,吸引数百余家上下游配套企业集聚,形成从原材料到整车组装的完整产业生态,促进区域产业规模扩张与技术升级。

开展供应链金融业务是基于产业链创新发展的现实需求。比亚迪新车研发进度加快,需要配套企业相应技术能力跟进,而众多中小配套企业由于信用能力不足、抵押担保品有限,很难获得相应的研发资金,致使技术升级无法跟上整车研发,影响产业链的整体创新效率。为了解决上述问题,比亚迪搭建了供应链金融平台—“迪链”,凭借其信用优势和金融机构服务能力,向上下游企业提供精准的融资支持,解决产业链创新发展的融资约束问题。

3.2 “迪链”平台运作模式

比亚迪打造“迪链”主要是对自身供应链进行管理,解决链条内中小企业的融资难题,以此改善企业经营状况、提升企业自身实力。其业务主要包括三点:

其一,交易结算服务。比亚迪与供应商通过“迪链”平台签订采购协议,达成交易后,比亚迪无需支付现金货款,而是以自身的履约能力作为信用基础,由平台代为开具“迪链”数字证凭证给供应商,供应商以该数字凭证作为交易资产与上游企业开展业务往来。

其二,融资支持服务。供应链企业可依托“迪链”平台进行融资活动,其持有的“迪链”凭证兼具交易功能与融资属性,既可在供应链内流转,也能作为数字资产在平台上办理融资。融资方式包括平台内置的保理业务,以及向入驻平台的中国银行、建设银行等十余家合作金融机构申请贷款。

其三,绿色金融布局。自2022 年停售燃油车后,比亚迪聚焦新能源汽车业务以响应“双碳”目标,“迪链”平台同步发力绿色金融领域,为企业在新能源产业的拓展提供金融支撑。

3.3 对创新绩效的影响

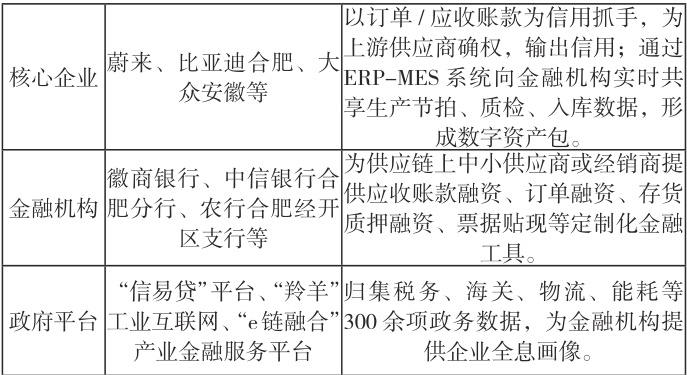

比亚迪应用“迪链”供应链金融平台后,在 2022-2024 年推广深化期研发投入强度显著持续跃升(从2021 年 4.77% 增至 2024 年 6.97% ,增幅 46% ,见表2)。这表明“迪链”通过优化供应链效率、稳定现金流、释放内部资源,为其持续投入创新研发提供关键支撑。研发强度的提升驱动了核心技术突破和爆款产品的成功(如海豚、元 PLUS),最终转化为其全球竞争力和市场地位的跃升。因此,“迪链”虽不直接作用于研发,但通过强化研发投入能力,间接有力促进了比亚迪创新绩效的全面提升。

表2 比亚迪研发投入强度变化

数据来源:同花顺

4 提升合肥新能源汽车产业供应链金融创新绩效的建议

对于政府而言:一是完善政策支持。政府可设立产业创新专项资金,降低金融机构和核心企业的风险顾虑,支持中小企业创新融资;借助长三角一体化,建供应链金融区域合作平台,促进资源共享、产业链整合及服务覆盖面与有效性提升。二是创新金融基础设施。建统一产业信用信息平台,整合企业研发、专利、运营、履约、环保等数据至信用档案,分析后提供给金融中介,助力其判别企业创新潜力与风险,提升供应链金融效率,减少信息不对称。

对于企业而言:一是核心企业发挥引领作用。扩大供应链金融服务范围,将第二层、第三层服务体系下的中小配套企业也纳入到供应链金融体系之中,解决其融资难题;利用自身技术资源提供指导支持,助中小企业提升创新能力,引导协同创新,增强供应链稳定性及竞争力。二是配套企业主动参与。规范内部管理,健全财务和研发管理制度,提升信用评级;积极对接供应链金融平台,主动披露创新计划与进展以获融资支持,将资金用于核心技术研发和科技创新,提升利用率,实现自身发展并贡献产业链。

参考文献

[1] 瞿国春 , 赵世佳 , 王建斌 . 我国新能源汽车产业高质量发展战略研究 [J]. 中国软科学 ,2025,(06):1-7.

[2] 许学国 , 雷学 , 周诗雨 , 等 . 风险投资网络对企业绿色技术创新的影响研究 [J/OL]. 科技进步与对策 ,1-11[2025-07-28].

[3] 邱金龙 , 崔梦妹 , 潘爱玲 . 供应链金融与企业可持续发展—来自 ESG 表现的经验证据 [J/OL]. 南开管理评论 ,1-32[2025-07-26].基金项目: 合肥市哲学社会科学规划项目(HFSKQN202514)

作者简介: 陈子怡 (2002— ), 女 , 安徽滁州人 , 合肥大学经济与管理学院硕士研究生, 研究方向为供应链金融。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)