趣味数学活动在小学低年级教学中的应用研究

铁敏

西安市未央煜星春藤小学 710016

引言

根据《义务教育数学课程标准(2022 年版)》的要求,数学教学应通过“丰富多样的学习方式”激发学生学习兴趣,培养其数感和推理意识。本文以一年级为研究案例,系统探讨趣味数学活动的设计框架、实施路径及评估机制,为低年级计算教学创新提供理论参照和实践指南。

北师大版教材中设计的《填数游戏》便体现了这一理念——通过“空格少的位置优先填”等引导语,帮助学生逐步掌握推理方法。当学生在游戏中自主发现“交换加数位置后和不变”等规律时,知识便通过主动建构真正内化。此外,多元智能理论也为趣味活动的多样性设计提供依据。

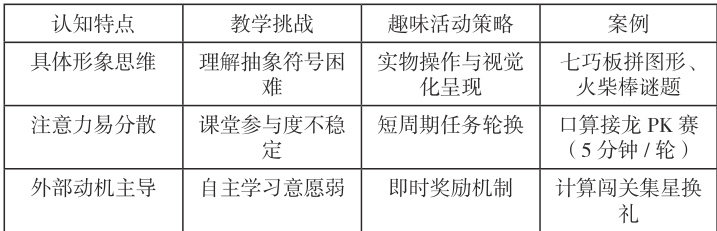

1. 一年级学生的认知与学习特点

2. 实践案例:《填数游戏》教学分析

2.1 活动设计背景

《填数游戏》是北师大版一年级下册“数学好玩”单元的核心内容。该课程安排在学生掌握 20 以内加减法之后,旨在通过规则推理活动培养学生有序思考能力和逻辑推理素养。课程设计符合 2022 版课标对“推理意识”的培养要求,属于“综合与实践”领域的重要载体。

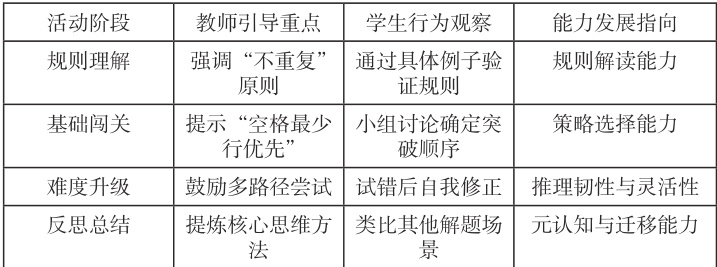

2.2 分层实施流程

本案例实施于小学一年级 2 班,共 34 名学生,课时为 35 分钟。教学分四阶段推进:

第一阶段:规则理解(6 分钟)

教师以“开启数字城堡大门”为情境导入,引导学生解读核心规则:

① 空格仅填 1/2/3(后升级为 1-5);

② 每行每列数字不重复。为检验理解,教师提问:“第三行已有 1 和 2,最后一个空格填几?”学生通过讨论得出“必填 3”的结论,明确“排除法”的应用逻辑。

第二阶段:基础闯关(12 分钟)

学生分组完成 3×3 方格填数。教师提供策略支架:“从空格最少的行 / 列入手”。例如:

优先填写第三行(仅1 空):已有1、 2 填 3再解第一列(剩1 空):已有1、 3 填 2续解第二列(剩1 空):已有1、 2 填 3通过小组互查机制, 95% 学生正确完成首轮挑战。

第三阶段:难度升级(12 分钟)

提供 5×5 方格(规则扩展为填1-5),引导学生发现多维推理策略:

学生A :“第五行缺4,直接填!”(单空格优先)

学生 B :“第一行第三列能填 2 ?但第二列已有 2,排除后只能填 4”(行列交叉验证)

第四阶段:反思总结(5 分钟)

师生共梳解题策略:不能确定时先试填,再调整;完成必做行/ 列双查。

2.3 实践效果分析通过课堂观察与后测发现:

参与度:游戏情境使专注时长提升至30 分钟以上,较常规课增加 40% 解题策略: 87% 学生掌握“从约束条件最多的区域切入”的推理方法;

计算迁移:在后续竖式计算中,学生错位错误率下降 30% ,体现有序思维的积极迁移。

表2 :《填数游戏》活动设计及效果分析表

3 实践困境与改进对策

活动目标出现偏移现象,部分课堂过度追求趣味性而弱化数学本质。差异化实施不足,游戏难度未匹配学生水平。如数独游戏中,学困生面对四宫格无从下手。分层策略建议:难度分级,同一游戏设基础版( 3×3 方格)、进阶版( 4×4 带提示)、挑战版( 5×5 自主推理);弹性分组:按能力动态分组,如“小导师制”(高手带新手)或“同质协作”(相近水平共研)。

评价标准单一化,过度关注结果正确性。反思后应建立三维评价体系:过程表现:记录游戏中的策略应用(如有序思考、试错调整);进步幅度:对比前后测速度与准确率;情感态度:观察参与积极性与合作表现。

基于实践反馈,提出四点关键建议:

目标精准化设计:避免“为趣而趣”的误区,采用“双线定位法”;学科线:明确对应课标条目;素养线:标注发展目标(如“推理意识”“合作能力”)。

活动差异化实施,设计弹性化游戏结构:基础层,确保所有学生可达标(如填数游戏提供数字选项);发展层,多数学生经努力完成(完整推理路径);创造层,学有余力者挑战设计新规则(如自创九宫格)。

技术融合化创新,善用技术增强互动:数学动画,用动态演示解释抽象概念;教育APP,如“数独启蒙”软件即时反馈正误。

评价过程化追踪,建立成长档案袋:收录典型作品(游戏记录单、实践照片);记录关键事件;分析错误模式(整理错题本等)。

4 研究展望

长效追踪:研究游戏化教学对高年级抽象思维发展的持续影响;

家校协同:设计亲子数学游戏(如“家庭数独夜”),延伸学习场域;

跨学科深化:探索“数学 + 艺术”项目(几何图案设计),拓展素养维度。

结语

趣味数学活动通过游戏精神的重构与学习情境的重建,在一年级这一数学启蒙的关键期,教师需把握“趣味”与“思维”的平衡点,让儿童在玩中感悟数学本质,为理性精神的终身发展奠基。正如学生在活动感言中所说:“原来数学不在书本里,它藏在我买的每一支铅笔、搭的每一座积木城堡中。”

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)