层层组装法在构筑多功能织物上的研究进展及其可行性

陈宇 王鑫 杨皓然 黄文韬 道敏 王紫燕

福建理工大学材料科学与工程学院

一、背景介绍

导电织物是一种具有导电性能的纺织材料,通常通过在普通纤维或织物中引入导电介质制得。随着科技的进步和人们对可穿戴电子设备需求的增加,导电织物的研究和应用也在不断深入。未来,导电织物有望在更多领域发挥重要作用,如智能纺织品、柔性传感器、能源存储和转换设备等。阻燃织物是指接触火焰或炽热物体时能防止本身被点燃或延缓并终止燃烧的织物,分为本质阻燃和后整理阻燃两种。本质阻燃是直接使用阻燃纤维或耐高温阻燃纤维制成的织物,具有永久性阻燃效果。后整理阻燃是通过对纺织品进行化学改性或后阻燃处理,该方法成本低,处理便捷、灵活,并保持原有面料本身的优点。疏水织物通常是通过对织物处理,使织物获得疏水性能。研究者们进行了一系列的理论基础研究后,发现构筑超疏水表面有两个重要因素:(1) 表面存在微纳米级粗糙结构;(2) 足够低的表面能。目前多功能织物的主要制备方法有浸渍法、喷涂法、化学气相沉积法和层层组装法等。

传统纺织品长期聚焦于保暖、防护与美观等基础功能,但随着物联网、人工智能及可穿戴设备的迅猛发展,单一功能已无法满足高端领域需求。现代应用场景(如军事伪装、医疗监测、智能交互等)要求织物集成导电性、阻燃性、疏水性等多元性能。然而,传统功能化技术(如涂层、浸轧)存在性能冲突:导电涂层可能破坏阻燃体系,阻燃剂又易削弱疏水效果,且处理工序叠加易使得织物僵硬、透气性下降。层层组装法通过带相反电荷的聚电解质、纳米粒子在织物表面交替吸附,实现纳米级精准功能集成,成为突破上述瓶颈的关键技术。

二、层层组装法构筑多功能织物的核心性能

2.1 导电层构筑

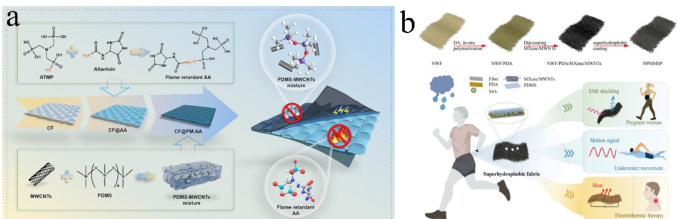

图1 (a) 阻燃智能纺织品制作流程 (b) 超疏水电子织物的制造流程及潜在应用。

织物的导电性能是其实现智能穿戴(如传感、加热、通信、能量收集 / 存储)的基础。LbL 技术为在柔性织物基底上构建高效、稳定且可调的导电网络提供了强大工具。通过层层组织法构筑的导电织物能够做到通过精确控制层数和每层沉积量,可在纤维表面形成连续、均匀、低接触电阻的导电通路,避免功能材料局部团聚导致的性能不均或失效。相较于共混或涂覆,LbL 能更高效地在纤维表面形成导电层,用更少的导电材料达到所需的导电水平。如图 1(a)所示:以氨基三亚甲基膦酸(ATMP)和尿囊素为原料合成新型水溶性环保阻燃剂(AA)。采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行织物表面疏水改性,其高电负特性可作为摩擦纳米发电机(TENG)的摩擦层。通过将PDMS 与高导电性多壁碳纳米管(MWCNTs)复合,在织物表面构建柔性摩擦功能层,赋予器件在可穿戴电子、柔性传感及极端环境信号传输等领域的应用潜力。通过层层组装法制备的多功能织物可以将导电层可作为基础层,后续轻松组装其他功能层(如阻燃、疏水层)。如图1(b) 所示:通过在粘附于纤维的PDA(聚多巴胺)层上构建协同导电材料(MXene 和 MWNT(多壁碳纳米管),然后在导电层上附着 SiO2 (二氧化硅)和PDMS(聚二甲基硅氧烷),成功开发出超疏水电子织物。

2.2 阻燃层构筑

赋予织物优异的阻燃性能对于防护服、家居内饰、交通运输等领域至关重要。LbL 技术利用其纳米级精确定位和协同效应设计,在织物表面构建高效膨胀型或凝聚相阻隔层。LbL 可将阻燃剂精准沉积在纤维表面这一燃烧反应的前沿阵地,极大提高了阻燃效率。通常只需几个至几十个双层即可达到优异的阻燃效果。以 PDAC 和 PAA 为碳源,APP 兼具酸源与气源功能,通过层层组装技术在涤纶表面构建多层膨胀阻燃体系,经 10 层沉积可显著提升织物阻燃性能。通过精心选择配对组分和组装顺序,LbL 可在分子/ 纳米尺度上实现酸源、碳源、气源或物理屏障组分的理想混合与接触,最大化其协同阻燃效果。采用 LBL 技术将聚磷酸铵(APP)与壳聚糖(CS)交替沉积于涤棉织物表面构建膨胀阻燃体系。其中壳聚糖兼具气源(含氮)和碳源功能,APP 通过磷酸基团高温催化成炭提供酸源,经改性处理的织物显著抑制了燃烧过程中的阴燃现象。

2.3 疏水层构筑

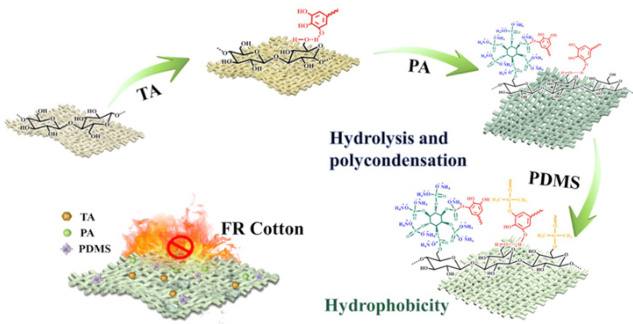

疏水织物具有自清洁、防污、防水、防霜冻等重要功能。LbL 技术通过构建微纳粗糙结构和引入低表面能物质,是实现织物表面疏水改性的有力手段。通过层层组装法能够使得疏水层可以方便地组装在已具备导电或阻燃功能的LbL 涂层之上,实现多功能叠加。如图 2 所示:利用绿色天然材料单宁酸(TA)、植酸(PA)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)的组合,采用层层组装法(LBL)在棉织物上构建了一种环保、高效的疏水阻燃涂层。

图2 防火疏水涂层的制备与加工示意图。

三、结果与展望

层层组装法(LbL)凭借其分子 / 纳米尺度的精准构筑能力、高度的设计灵活性以及优异的组分协同潜力,已成为开发新一代高性能多功能织物的核心赋能技术。在赋予织物导电性、阻燃性和疏水性等关键性能方面,LbL 展现出了超越传统方法的显著优势:能够以较低的添加量实现高效的功能化;通过有序结构设计有效缓解性能间的冲突,甚至实现协同增强;并能在较大程度上保持织物的舒适性和加工性能。当前研究已充分证明 LbL 在单一功能(如高导电、高效阻燃、超疏水)构筑上的成功,并在双功能(如导电- 阻燃、阻燃- 疏水、导电 - 疏水)集成方面取得了积极进展。向导电 - 阻燃 - 疏水“三合一”甚至更多功能集成迈进,是领域发展的必然趋势,也代表了 LbL 技术解决复杂需求能力的最高体现。

项目:福建省大学生创业创业训练计划S202410388060

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)