基于可调式搬运平台的工程车过渡车钩装卸效率与安全性提升研究

李憬毅 马寓

成都地铁运营有限公司 四川成都610000

1 理论基础与现状分析

1.1 过渡车钩的功能与应用

过渡车钩是连接地铁工程车机车(通常采用 13 号车钩)与其他类型车辆(如电客车、平板车等,通常采用密接式车钩或其他型式车钩)的关键转接装置[1,4]。其主要应用于调车作业(如车辆段内转线)、故障电客车救援回送等场景。这些应用场景通常要求操作快速、可靠[4,5]。

1.2 工程车作业特点与需求

地铁工程车承担着建设期物资运输、运营期车辆检修牵引、线路检测、设备维护、事故救援等多样化任务[6]。车辆段等场所存在无电区,工程车调动电客车亦需使用过渡车钩。施工作业往往涉及多专业配合,环境复杂、风险点多,导致过渡车钩的使用频率极高,对装卸效率与安全性提出了严格要求。

1.3 现有问题与挑战

如前所述,当前过渡车钩的搬运装卸完全依赖人力。主要痛点包括:(1)人力需求大,至少需两名作业人员协同;(2)作业耗时长,单次作业约 30 分钟;(3)安全隐患突出,人工搬动笨重车钩极易引发肌肉劳损或砸伤事故;(4)缺乏专用设备,线网内尚无成熟的辅助搬运装卸设备[3]。这些问题严重制约了作业效率并威胁人员安全。

2 过渡车钩搬运平台设计

2.1 需求分析

基于对工程车司机操作流程与痛点的深入调研,平台设计需满足以下核心需求。功能需求,实现单人安全、高效地完成过渡车钩的搬运、定位、连挂与摘解作业。适配需求,适应不同地铁施工车辆与工程车机车的连挂要求;适应工程车调动电客车的连挂需求。人机工效需求,操作简便,降低劳动强度,符合人因工程学。安全需求,具备可靠的防掉落措施,保障操作人员及设备安全。培训与维护需求,便于新员工培训及应急演练;结构可靠,便于维护。

2.2 平台结构与功能设计

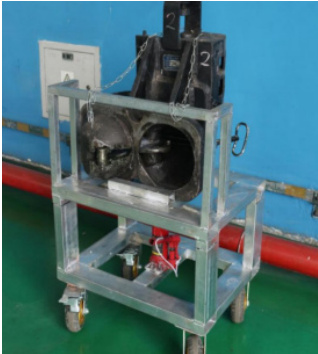

本研究设计并制造了一种可移动式过渡车钩搬运平台(如图所示),其核心结构与功能如下:移动装置,平台底部安装4 个12 英寸万向轮,确保在平整地面灵活移动。特别设计了可承重 100kg 的复合材料辅助过轨板,解决平台跨越库内钢轨的难题。放置平台:作为承载过渡车钩的主体,采用高强度铝合金框架结构,保证强度同时减轻自重。平台表面开设有精确匹配过渡车钩轮廓的定制化卡槽,确保车钩放置稳定、贴合紧密。高度调节装置,集成手动千斤顶机构于放置平台下方,可灵活调节平台工作高度。该设计有效解决了不同线路工程车车钩高度存在差异的问题。加固装置,采用铁链条与快速卡扣相结合的方式,在搬运过程中对放置在卡槽内的过渡车钩进行可靠固定,防止意外滑落。

图 过渡车钩搬运平台结构示意图

2.3 操作流程与应用场景

2.3.1 核心操作流程

连挂作业:将过渡车钩稳固放入平台卡槽,用链条 / 卡扣固定;推动平台至目标连挂位置,利用过轨板通过轨道区域;精确对准工程车车钩,平稳推进平台直至车钩连挂到位(可闻钩锁铁落槽声);解除固定装置,调节千斤顶使车钩达到工作高度;移出平台。摘解作业:推平台至车钩下方,调节千斤顶使平台托住车钩;确认车钩稳固落入卡槽;拉动解钩杆完成摘解;固定车钩;移出平台至存放点。

2.3.2 应用场景分析

该平台已成功应用于成都地铁某线路工程车作业现场,主要场景包括:工程车夜间施工连挂平板车、钢轨打磨车、接触网检测车等作业车辆。车辆段内工程车调动电客车进行调车作业。新员工操作技能培训及应急演练。

2.4 安全设计考量

平台设计遵循本质安全原则,主要安全措施包括:机械本质安全,纯机械结构,无电气部件,杜绝触电风险。结构稳定性,铝合金框架及合理结构设计确保承载稳定;定制卡槽与加固装置防止车钩意外脱落;万向轮配备锁定装置防止溜逸。人机工效,高度可调、移动便捷,降低操作者体力负荷与操作风险。管理要求,制定明确的设备使用、移动、存放规范,划定专用区域,防止设备侵限或随意放置带来的安全隐患。

3 讨论与展望

3.1 应用效果与优势分析

通过实际应用,验证了该搬运平台的有效性。作业效率显著提升,过渡车钩连挂 / 摘解作业由需双人约 30 分钟缩短至单人 15 分钟即可完成,效率提升 50% 。安全性根本改善,平台化的操作模式彻底避免了人工直接搬动重型车钩主要风险,卡槽与加固装置设计极大降低了车钩意外掉落砸伤人员可能性。人机适配性强,可调高度设计解决了不同线路工程车车钩高度差异问题;万向轮与过轨板设计使得移动灵活便捷;操作流程简化,符合人因工程学要求。实用性与经济性,平台结构相对简单,制造成本可控,维护方便,具有较高的实用价值和经济性。

3.2 不足与展望

平台仍存在以下可改进之处及未来研究方向。结构优化与升级,当前使用的链条加固方式可进一步优化为更便捷可靠的快拆卡扣或自锁机构。需进行长期跟踪测试,收集疲劳、磨损数据,支撑设备迭代升级。线网普适性推广,某些线路已采用蓄电池工程车,未来需深入研究不同类型工程车的接口差异(车钩高度、作业空间等),进行针对性适配设计,实现平台在更广泛线路的推广与应用。智能化与自动化探索,作为未来发展方向,可探索在平台中引入电控装置、传感器(如位置检测、重量感应)及简单的自动化功能(如电动升降、辅助对准),进一步提升操作的便捷性和智能化水平。标准化与知识产权,积极推进该平台的标准化工作,并完善相关国家实用新型专利的申请,以保护创新成果并促进转化应用。

参考文献

[1] 吴沛沛,刘鑫燚,曾 宇,梁 钒,谢铁秦,邹红阳. 地铁车辆用碳纤维过渡车钩工艺制造技术研究[J]. 纤维复合材料.2023:94- 99.

[2] 刘会会,郭勇,王亮 . 地铁施工车辆选型分析 [J]. 郑州铁路职业技术学院学报 .2022(03):11- 14.

[3] 薛白鸽 . 过渡车钩轻量化结构设计及分析 [D]. 西安理工大学 .2021

[4] 梁培阳,陈显文. 城轨车辆过渡车钩的研发 [J]. 电力机车与城轨车辆 .2012:43- 45.

[5] 杨庆龙,李家乐,张 瑞. 地铁车辆过渡车钩的应用技术研究[J].轨道交通装备与技术 .2023(1):46- 48.

[6] 王惊雷 . 城市轨道交通维保装备现状及发展趋势分析[J]. 物流工程与管理 .2022,25(21):39- 41

作者姓名:李憬毅、马寓 出生年月:1992 年 1 月 29 日;1992 年5 月11 日 民族:汉族 性别:男 学历:硕士研究生 单位: 单位省市:四川省成都市 单位邮编 :610081 户籍所在地省市:四川省眉山市

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)