转型背景下以就业为导向的地方高校机电专业人才培养模式研究

黄锋

黄冈师范学院 湖北省 黄冈市 43800

一、引言

随着《中国制造 2025》战略的深入推进,智能制造领域的人才需求持续攀升。教育部相关数据显示,2023 年全国智能制造人才缺口已高达 300 万人。然而,与之形成鲜明对比的是,地方高校机电专业毕业生却陷入结构性失业困境。以为例,2022 届机电专业毕业生平均就业率虽达到 83.2%,但专业对口率仅为 51.4%,薪资水平较全国同类专业低 12.7%。这一矛盾现象深刻反映出传统人才培养模式与产业实际需求之间存在深层次的脱节。本研究选取三所地方高校作为研究样本,深入剖析现存问题,积极探寻以就业为导向的转型发展路径。

二、机电专业人才培养的现实困境

(一)课程体系滞后产业技术迭代

当前,机电专业课程体系存在明显的知识更新迟缓问题。教材内容平均滞后企业实际技术应用 2.7 年,例如多数高校开设的《工业机器人技术》课程,教学重点仍停留在示教编程层面,而企业实际生产中早已广泛应用离线编程与数字孪生技术。此外,课程设置缺乏模块化设计,传统课程多按照学科逻辑进行组织,与岗位实际能力需求严重不符。调研数据显示,82% 的企业急需的“智能产线调试”技能,在高校课程中的覆盖率不足 35% 。

(二)实践教学脱离生产实际

在实践教学环节,设备与场景的缺失问题较为突出。生均工业机器人拥有量仅为 0.03 台套,远低于国家标准( ⩾0.1 )。同时,72.4% 的实训项目为企业简化案例,难以让学生接触到真实的生产环境。校企合作方面,86% 的合作仅停留在认知实习阶段,真正涉及企业实际技术攻关的合作仅占 14‰ 。某企业技术主管曾形象地指出:“学生实训内容与产线实际需求几乎没有交集”。

(三)评价机制偏离能力导向

现行的人才评价体系中,理论考试在成绩评定中占比高达 70% ,而工程实践能力却缺乏科学合理的量化标准。毕业生跟踪调查数据显示,在理论成绩排名前 20% 的学生中,仅有 32% 能够在入职半年内独立完成设备调试任务。

三、就业市场需求的结构性特征

(一)岗位能力需求升级

通过运用 LDA 主题模型对 632 份招聘文本进行深入分析,提炼出机电专业就业市场的三大核心能力群。智能装备运维能力需求最为突出,需求度达 87% ,涵盖工业机器人编程、数字孪生技术应用等技能;跨领域协作能力需求度为65% ,要求从业者掌握MES 系统操作、技术文档撰写等复合技能;持续学习能力需求度也高达78%,以适应年均15.7% 的技术更新速度。

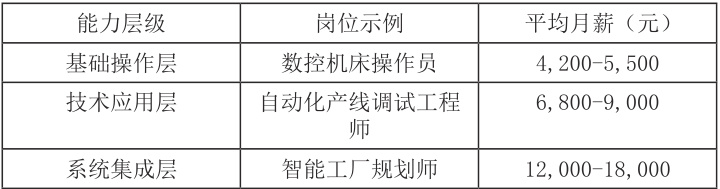

(二)薪资梯度折射能力价值

数据表明,掌握智能技术的毕业生起薪比从事传统岗位的毕业生高出41. 7% ,职业晋升周期也缩短了 30% 。

四、“三链融合”培养模型的构建路径

(一)动态课程更新机制

构建产业技术雷达系统,利用网络爬虫技术抓取智联招聘、企业官网等平台的技术关键词,生成需求热度图谱。例如,黄石高校根据“机器视觉检测”搜索量年增长 156% 的趋势,及时增设《工业 AI 视觉应用》课程。同时,采用模块化课程包设计,基础模块保留力学、电工学等学科基础课程,占比 30% ;动态模块每年更新 20% 的课程内容,如新增《智能产线数字孪生建模》等课程;定制模块紧密对接地方产业集群需求,如鄂州高校开设《光电子器件精密装配技术》课程。

(二)四级实践能力进阶体系

认知层通过 8 学时的工业 VR 虚拟工厂参观,帮助学生建立对产业的全景认知;基础层安排32 学时的可编程控制器实训,使学生掌握PLC 基础编程技能;综合层设置 128 学时的智能产线调试项目,让学生完成从机械装配到系统联调的全流程实践;创新层组织学生参与企业真实课题攻关,周期为1 学期。例如,某校企合作开展的“新能源汽车电池盒智能检测线”项目,学生参与率达到100% ,部分技术方案被企业实际采纳应用。

(三)多元评价矩阵

构建“ 3×3 ”评价体系,从理论知识(30%)、实践能力(40%)、职业素养(30%)三个维度进行评价;评价主体包括教师评价(40%)、企业导师评价(40%)、学生互评(20%);评价载体涵盖课程考试、项目答辩、技能认证等多种形式,如颁发“智能制造工程师(初级)”证书。

五、结论与展望

本研究表明,以就业为导向的“三链融合”培养模型能够有效解决人才供需错配问题。湖北理工学院试点该模型后,毕业生对口就业率从 51% 提升至78%,企业培训成本降低 43‰ 。未来,应进一步探索利用人工智能技术实现个性化人才培养,构建“人才培养 - 就业反馈 - 政策调整”的动态调节系统,充分发挥地方高校在区域经济发展中的创新驱动作用。

参考文献

[1] 教育部 . 制造业人才发展规划指南 [Z].2021.

[2]PorterME. 国家竞争优势 [M]. 北京:中信出版社,2012.

[3] 李志义 . 成果导向教育模式的理论与实践 [J]. 高等工程教育研究,2018(4):12-18.

作者简介:黄锋(1984 年6 月-),男,汉族,大冶市,讲师,本科,研究方向:控制工程

基金项目:教育厅2018 年人文社科研究青年项目“转型背景下以就业市场为导向的地方高校机电专业人才培养模式研究”(18Q173)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)