跨文化意识在初中英语阅读教学中的渗透与提升研究

洪建欢

浙江省兰溪市锦绣育才中学 321100

引言

在全球化背景下,英语教学已超越单纯的语言技能训练,转向培养学生的跨文化沟通能力。当前初中英语阅读课堂中,文化教学常被简化为零散的知识点补充,或局限于节日、饮食等表层内容,未能引导学生深入理解文化差异的本质。外研社新标准教材虽蕴含丰富的跨文化素材(如 An unusual Spring Festival! 中的中西节日对比,Silent Love 中的家庭情感表达差异),但若教师缺乏系统挖掘和设计,这些资源难以转化为学生的文化认知能力。本文结合教学实际,探索如何依托教材实现跨文化意识的有效渗透与提升。

一、跨文化意识培养的现状与挑战

(一)教学重心偏移,文化渗透边缘化

当前初中英语阅读课堂普遍存在应试导向过重的问题。面对中考压力,许多教师将 45分钟的阅读课机械划分为三个固定环节:前 15 分钟讲解生词短语,中间 20 分钟分析语法结构,最后 10 分钟训练阅读理解答题技巧。以 Pigeon surprise 这篇课文为例,教师会重点强调现在进行时的构成方式,要求学生掌握is flying、are carrying 等结构变化,却很少引导学生思考为什么作者选择鸽子作为故事主角。事实上,鸽子在西方文化中象征和平,喜鹊则代表好运,这些文化符号的选择体现了作者的深层意图。但现实情况是,学生能够准确完成课后语法填空练习,却对文中鸽子传递重要信件这一情节的文化内涵毫无感知。这种教学方式导致学生即使能够正确回答鸽子在做什么这类表层次问题,也无法理解为什么是鸽子而不是其他动物的文化逻辑。长此以往,学生形成的是一种割裂的英语能力——他们掌握了语言形式,却丧失了通过语言理解文化的能力。

(二)教材资源利用不足,文化挖掘流于表面

外研社新标准教材专门设计了 Learning to think 思维训练栏目,本应是培养跨文化意识的优质资源。但在实际教学中,这个栏目常常被简单处理成翻译练习或快速问答。以Rock music meets the erhu 单元为例,课文讲述了中国传统乐器二胡与西方摇滚乐融合的故事。多数教师会重点教授 erhu、electric guitar、musical fusion 等词汇,要求学生记忆乐器名称和音乐类型,却很少组织学生讨论不同文化背景的音乐如何相互影响这类深层次问题。教材中原本设计有 Judging the writer’s feeling 思考题,旨在让学生体会作者对文化融合的态度,但课堂上往往变成直接翻译段落大意的任务。这种情况下,学生虽然记住了二胡的英文名称,却错过了思考文化创新与传承关系的重要机会。教材中类似的文化对比素材还有很多,比如中西方家庭表达情感方式的差异、节日习俗背后的价值观差异等,但都因为教学时间紧张或教师重视不足而被一带而过。

(三)教学方法单一,学生参与度低

跨文化教学在实施过程中普遍存在方法单一的问题。最常见的模式是教师准备几张典型图片,配合口头解说完成文化知识传授。比如在讲解A green Christmas 这个主题时,教师会展示装饰圣诞树的图片,介绍西方人如何用 LED 灯饰替代传统灯泡以达到环保目的,然后就直接转入课文朗读环节。这种教学方式没有给学生提供亲身体验和思考的机会,比如可以引导学生讨论:中国春节有哪些环保做法?电子红包是否比纸质红包更环保?为什么不同文化对环保有不同的表达方式?由于缺乏互动和体验环节,学生对文化差异的认识停留在知道层面,难以形成深刻理解。更值得注意的是,这种单向灌输的教学模式容易让学生产生文化知识就是需要死记硬背的考点的误解,反而削弱了他们主动探索文化差异的兴趣。当文化教学变成教师独白时,学生自然难以产生真正的文化共鸣和思考。

二、教材中的跨文化元素挖掘路径

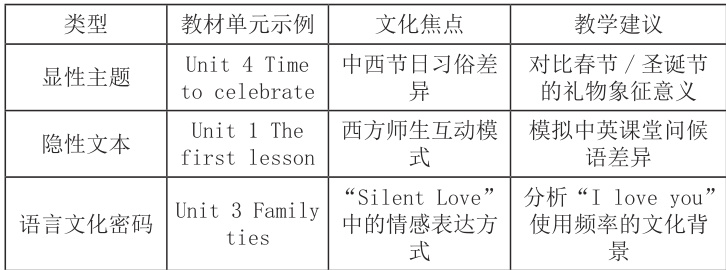

素可分为显性与隐性两类,需针对性设计教学策略(一)显性文化单元:深化对比维度

表:教材文化元素分类及教学建议示例

外研社教材中存在着大量直接呈现文化差异的显性单元,这些内容为跨文化教学提供了现成的切入点。以 Special festivals and holidays 单元为例,课文通过具体场景展示了中西方面对节日的不同态度和行为方式。在实际教学中,教师可以引导学生从两个层面进行对比分析。首先是表层习俗的比较,比如中国春节贴春联与西方圣诞节挂袜子的差异:春联的文字内容往往表达对未来的美好祝愿,而圣诞袜则与礼物赠送的传统密切相关。这种直观对比能帮助学生建立初步的文化差异意识。但教学不能止步于此,更需要引导学生思考习俗背后的文化逻辑。比如可以设问:为什么春节的核心是全家团聚吃年夜饭,而圣诞节更强调礼物交换?这个问题实际上触及了农耕文明与商业文明的不同特质。中国传统社会以农业为基础,强调家族的延续和集体意识,因此春节团聚象征着家族的团结;而西方现代圣诞节则带有浓厚的商业文化印记,礼物交换既体现个人情感表达,也反映消费社会的特征。通过这样的深度对比,学生能够理解文化差异不是随意形成的,而是有着深刻的历史和社会根源。

(二)隐性文化载体:捕捉细节隐喻

相较于直接呈现文化差异的显性内容,教材中更多的文化元素是以隐蔽的方式存在于语言细节之中。这些隐性载体需要教师具备敏锐的文化意识才能有效发掘和利用。词汇层面的文化内涵就是一个典型例子。例如在 More than fun 单元中出现的 corn 一词,在美洲文化中不仅是普通粮食,更是重要的文化符号,与当地的历史和生活方式密切相关。教师可以适当补充这些背景知识,帮助学生理解为什么在美洲文化中玉米具有特殊地位,进而对比水稻在中国文化中的象征意义。另一个容易被忽视的隐性文化载体是文本结构差异。以教材中Emma’s adventure 为例,典型的英语文章往往开篇就明确点出主题,后续内容围绕这个主题直线展开;而中文散文则常常采用形散神聚的方式,通过看似松散的结构最终回归主题。这种差异反映了英语文化中直接、明确的思维方式与中文文化中含蓄、迂回的表达传统。教师在讲解课文时,可以有意识地引导学生注意这些结构特点,并思考其背后的文化成因。隐性文化教学的关键在于教师要善于发现教材中的文化密码,并通过恰当的方式引导学生注意这些细节,培养他们的文化观察力和分析能力。这比单纯讲解显性文化知识更具挑战性,但也更有助于学生形成真正的跨文化交际能力。

三、教学渗透策略

在跨文化教学中,如何将抽象的文化认知转化为具体的学习体验,是提升学生跨文化交际能力的关键。本部分将围绕 Thanksgiving 单元教学,系统阐述从读前文化图式激活、读中深度对比到读后实践应用的全过程教学策略,帮助学生在理解文化差异的基础上建立文化共情能力。

(一)读前:激活文化图式

文化图式理论在语言教学中具有重要指导意义。该理论强调,学习者对新知识的吸收效果很大程度上取决于其已有文化认知网络的激活程度。在跨文化教学中,教师需要特别注重帮助学生建立新旧文化知识的联结,这种联结不仅能够促进理解深度,还能增强知识保持的持久性。具体到外语课堂,文化图式的激活应当遵循由已知到未知的原则,通过精心设计的教学活动唤起学生的前认知,为后续的新文化内容学习搭建脚手架。在 Thanksgiving 单元教学中,读前阶段可采用双通道激活策略。教师首先播放 90 秒左右的感恩节家庭聚餐视频,重点呈现三个关键场景:家人共同准备餐点、围桌分享感恩事项、互赠手写感恩卡。视频结束后立即提出引导性问题:视频中哪些举动体现了感恩?中国有没有类似的家庭感恩仪式?这个问题设计具有双重功能:一方面检验学生对西方感恩节的理解程度,另一方面触发他们对中华传统感恩文化的回忆。学生可能会联想到中秋节的团圆饭、重阳节的敬老活动等。教师此时可在黑板两侧分别记录学生提到的中西感恩方式,形成直观对比。这个环节控制在10 分钟内完成,既避免拖沓,又能有效搭建文化认知桥梁。

(二)读中:设计深度对比任务

在课文精读环节,需要设计结构化工具引导学生进行文化解码。针对Thanksgiving 课文,可设计三维对比表格:第一维度列习俗表现(如食物准备、感恩表达方式、家庭互动模式),第二维度记录课文描述的美国方式,第三维度预留空间填写中国对应习俗。例如,学生可能填写:美国人吃火鸡配蔓越莓酱对应中国的月饼;书面感恩卡对应口头祝福语;全家共同烹饪对应专业厨师主理。这种具象化对比能避免文化讨论流于空泛。当课文出现 exchangegratitude letters 这类典型西方表达时,教师可暂停阅读,发起即时讨论:如果用中国方式改写这个场景,可能会是什么样?引导学生想象春节时家人互相说吉祥话的场景。这种适时穿插的微讨论能保持思维活跃度,平均每10 分钟课文阅读配合2-3 分钟文化聚焦。

(三)读后:创设文化实践情境

知识内化需要通过实践完成。在单元结束时,可设计跨文化感恩工作坊活动。首先让学生用 10 分钟制作简易感恩卡:一半卡片采用西方格式(写明具体感恩事项和署名日期),另一半采用中国风格(如绘制象征图案配简短诗句)。然后进行角色扮演:两人一组,分别扮演收到感恩卡的中西方家庭成员,即兴创作符合各自文化特征的反应台词。西方角色可能会直接说 I really appreciate this,中国角色则可能含蓄回应一家人不必这么客气。最后开展小组反思讨论:两种表达方式各有什么优势?在什么场合适合用哪种?这种体验式活动能让学生在安全环境中尝试不同文化行为模式,培养文化适应力。整个读后环节控制在 25分钟内,确保每位学生都有参与机会。

四、教学效果与实施建议

(一)预期成效

跨文化教学的核心目标是培养学生双重视角下的理解与表达能力。经过系统学习,学生应当能够识别语言背后的文化密码。例如在学习植物主题单元时,不仅能理解英语诗歌中willow(柳树)象征忧伤的文学传统,还能对比中文里柳与留的谐音文化,理解同一植物在不同文化中的情感投射。这种对比分析能力将自然迁移到语言输出中,当学生写 My family这类题目时,可以自觉比较中西方家庭表达关爱的不同方式:中国家庭可能更多体现在日常照顾,而西方家庭则倾向于直接的语言表达。这种文化敏感性的提升,最终会转化为学生在真实跨文化交流中的适应能力。

(二)教师发展关键点

教师自身的文化素养是实现有效教学的前提。建议教师每学期至少参加一次跨文化教学专题培训,并系统梳理教材中的文化知识点。例如建立文化密码手册,分类整理教材中出现的象征物(如动物、植物、颜色等)、典型场景(如节日、家庭互动等)及其文化内涵。现代教育技术为文化教学提供了新可能,VR 技术可以突破时空限制,让学生走进大英博物馆,直观感受西方文物与《山海经》中神话生物的异同。这种沉浸式体验能有效弥补学生文化背景知识的不足。评价方式也需要相应调整,在阅读理解题中增设文化推理题,如让学生分析鸽子在西方文化中的和平象征意义,检验其文化解码能力。某中学的实践表明,当学生在节日海报项目中主动比较圣诞节与中秋节的团圆主题时,说明他们已经开始建立文化共情能力,这正是跨文化教学追求的重要成果。

结语

在初中英语阅读课堂渗透跨文化意识,本质是引导学生透过语言符号触摸人类情感共通性与文化多样性。外研社新标准教材中每个节日故事、家庭场景、校园对话都是文化教学的活水源泉。当学生能在“Rock music meets the erhu”中听出文化对话的和谐,在“SilentLove”中读懂情感表达的殊途同归,英语教育便真正架起了连通心灵与文明的桥梁。

参考文献:

[1] 房爱兰 . 初中英语阅读教学中学生跨文化意识的培养 [J]. 新课程 ,2025(3):25-28.

[2] 周杰. 跨文化意识背景下初中英语阅读教学改进策略——评《初中英语阅读教学设计》[J]. 人民长江 ,2022,53(6): 后插 2- 后插 3.

[3] 韩国君 . 跨文化意识融入初中英语阅读课程探究 [J]. 文教资料 ,2022(3):105-108.

[4] 章晓一 . 在初中英语阅读教学中培养学生的跨文化意识 [J]. 英语画刊(高级版),2021(23):81-82.

[5] 刘巧玉 . 如何在初中英语阅读教学中培养学生的跨文化意识 [J]. 英语教师 ,2021,21(3):52-54.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)