重庆市大中小学生开展区域红色文化教育的实践报告

向先武

重庆市万州职业教育中心 重庆万州 404000

文化是一个国家、一个民族、一所学校的灵魂。“四个自信”中文化自信是根基。坚定文化自信、增强文化自觉、实现文化自强,才能激发全国人民文化创新创造活力,才能更好地构筑中国精神、强化社会主义核心价值观,形成强大的中国力量。建设文化强国是实现中华民族伟大复兴的基础支撑,也是全面建设社会主义现代化国家的题中之义,更是满足人民精神文化需求的必由之路,对推动构建人类命运共同体具有重要作用。以革命先进文化为核心的红色文化是大中小学重要的德育资源,必须因地制宜、就地取材建立长期稳定的德育实践基地,通过校地合作协同育人。下面是有关重庆教育行业大中小学开展区域红色文化教育的实践报告。

一、实践目的

开展红色文化教育实践旨在引导大中小学生传承红色基因,弘扬革命精神,厚植家国情怀,培养担当民族复兴大任的时代新人。具体目的包括以下几个方面:

1.传承红色基因,坚定理想信念

通过参观革命旧址、学习英雄事迹、聆听党史故事,让学生了解中国共产党和中国人民的奋斗历程,增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,树立正确的价值观和人生目标。

2.弘扬爱国主义精神,增强责任担当

红色文化教育实践能够激发学生的爱国热情,引导他们铭记历史、珍惜当下,培养社会责任感和使命感,激励他们立志为国家发展和社会进步贡献力量。

3.锤炼意志品格,促进全面发展

通过重走革命路、体验艰苦奋斗等活动,学生能够磨炼吃苦耐劳、团结协作的意志品质,提升抗挫折能力,促进德智体美劳全面发展。

4.深化实践育人,提升教育实效

红色文化教育实践注重沉浸式体验,使理论学习与实践教育相结合,增强教育的生动性和感染力,帮助学生更好地理解红色精神的内涵,做到内化于心、外化于行。

5.培育时代新人,服务社会需求

通过红色教育,引导学生传承革命精神,立足时代需求,成长为有理想、有本领、有担当的新时代青年,为中华民族伟大复兴贡献青春力量。

总之,红色文化教育实践不仅是历史的回望,更是未来的奠基。通过系统性、多样化的实践活动,让红色精神代代相传,为青少年的成长注入强大的精神动力。

二、实践内容

1.党中央领导,市政府投入,为重庆大中小学生提供红色文化教育实践基地

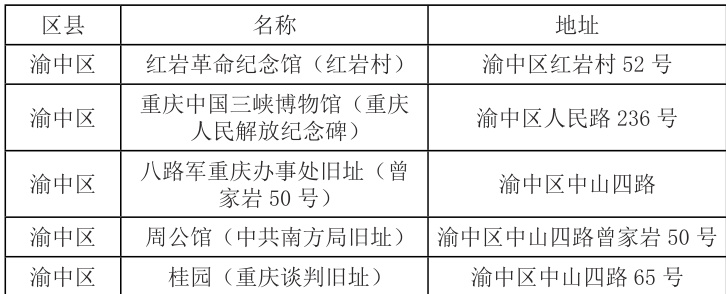

新中国成立以来,重庆各区县共建成28个红色场馆,主要是革命纪念馆、陵园等,突出革命先进文化主题教育,供重庆主城和各区县的大中小学对学生开展红色文化教育使用。主要场馆见表1

2.各中小学开展红色文化教育,打造文化德育特色品牌:

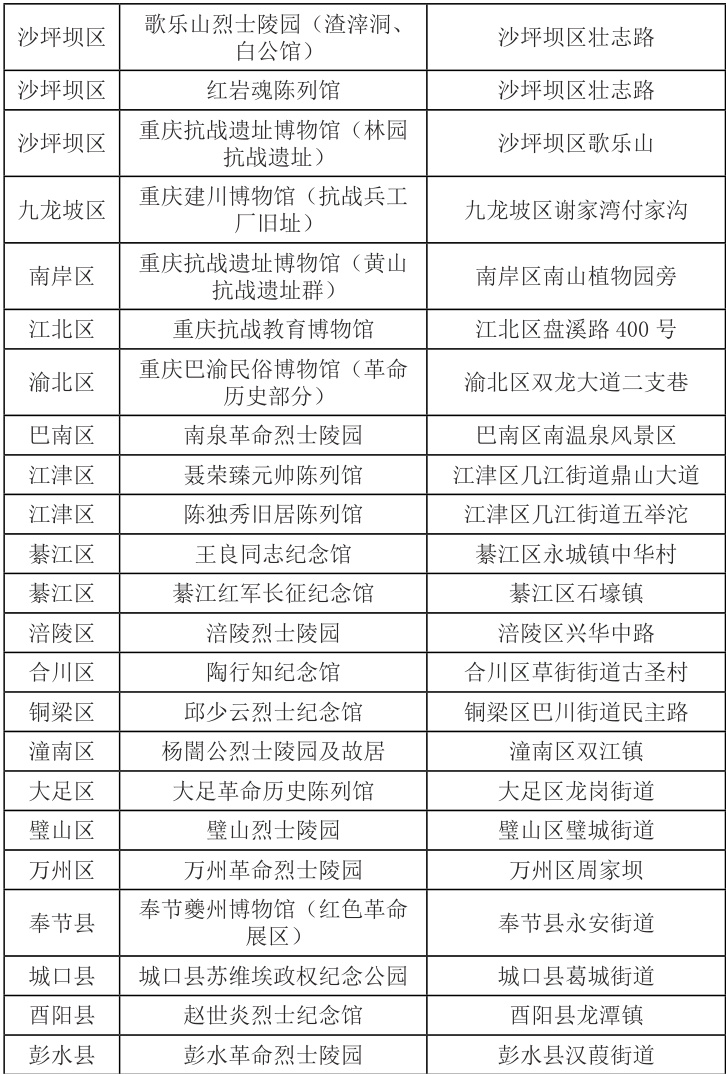

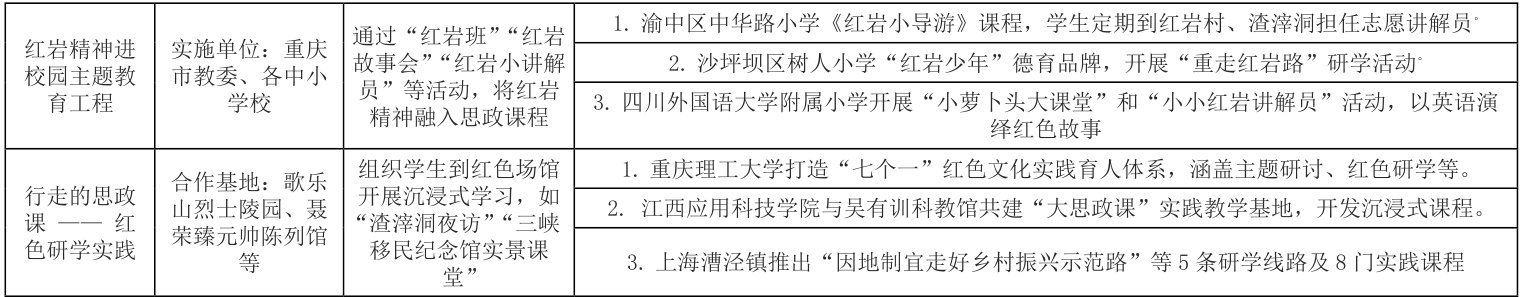

2005 年重庆市委、市政府正式将红岩精神和三峡移民精神确立为重庆的两大代表性精神。近年来重庆各大中小学围绕两大精神结合本地红色文化资源,构建课程体系,开展了丰富多彩的红色文化教育实践,打造了一批红色文化德育品牌。其中《红岩精神引领下的“大思政课”实践路径研究》重庆市教科院,2023年市级重点课题)与《三峡移民精神融入中小学德育的校本化探索》(万州区教委)两个课题获全国德育创新案例奖。

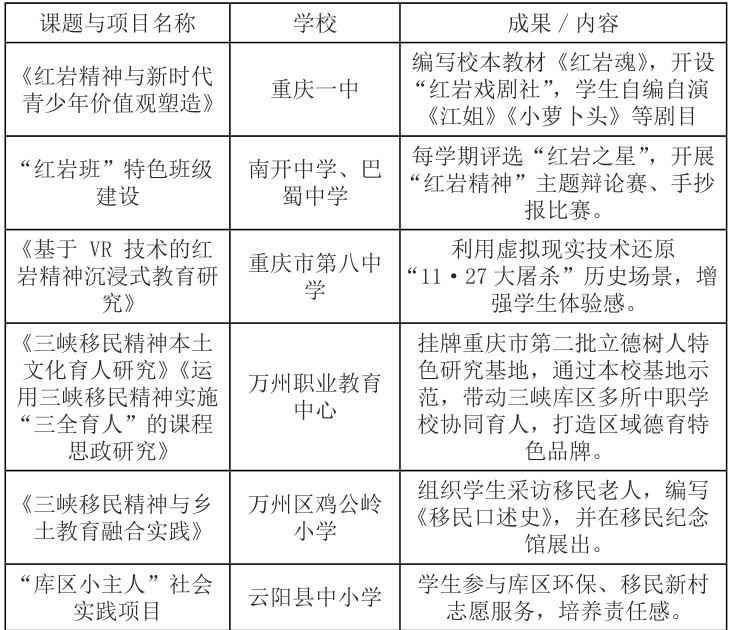

(1)市级及区级重点红色德育品牌表2(2)学校特色红色德育课题与项目 表3

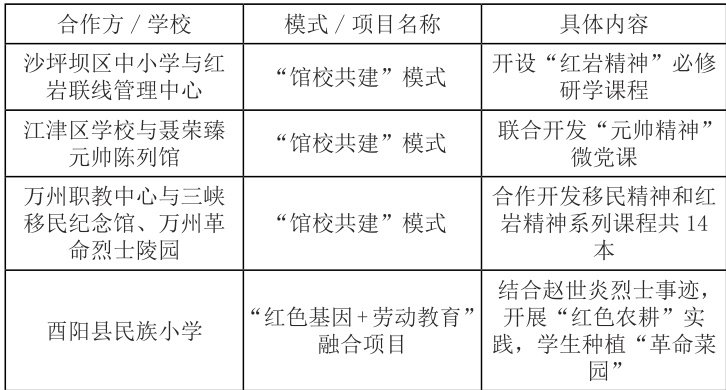

(3)协同育人典型案例 表4

3.重庆市各大中小学思政课一体化共同体打造的红色德品牌

2023年5月,重庆市教委确定首批25个大中小学思政课一体化建设共同体名单,其中重点共同体10个,试点共同体15个。10个重点共同体分别由西南政法大学、重庆医科大学、重庆师范大学、重庆交通大学、四川外国语大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆第二师范学院、重庆对外经济贸易学院、重庆城市管理职业学院牵头;15个试点共同体分别由重庆邮电大学、重庆工商大学、四川美术学院、重庆文理学院、长江师范学院、重庆工程学院、重庆财经学院、重庆电力高等专科学校、重庆医药高等专科学校、重庆电子工程职业学院、重庆工程职业技术学院、重庆工业职业技术学院、重庆化工职业学院、重庆科技职业学院、重庆三峡职业学院。

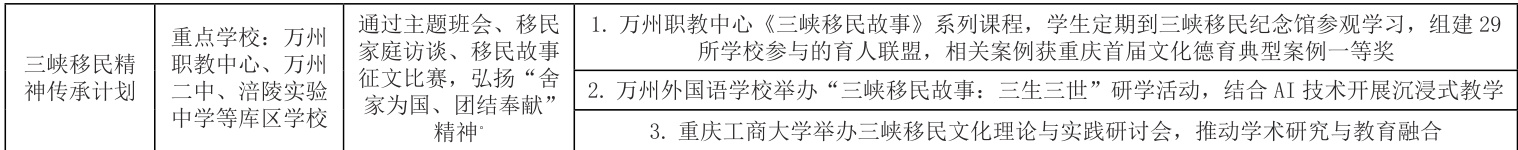

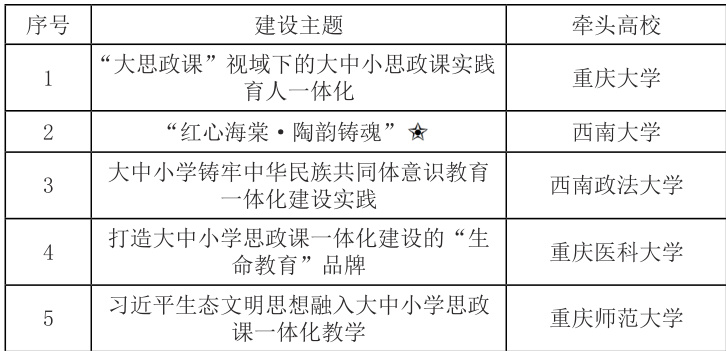

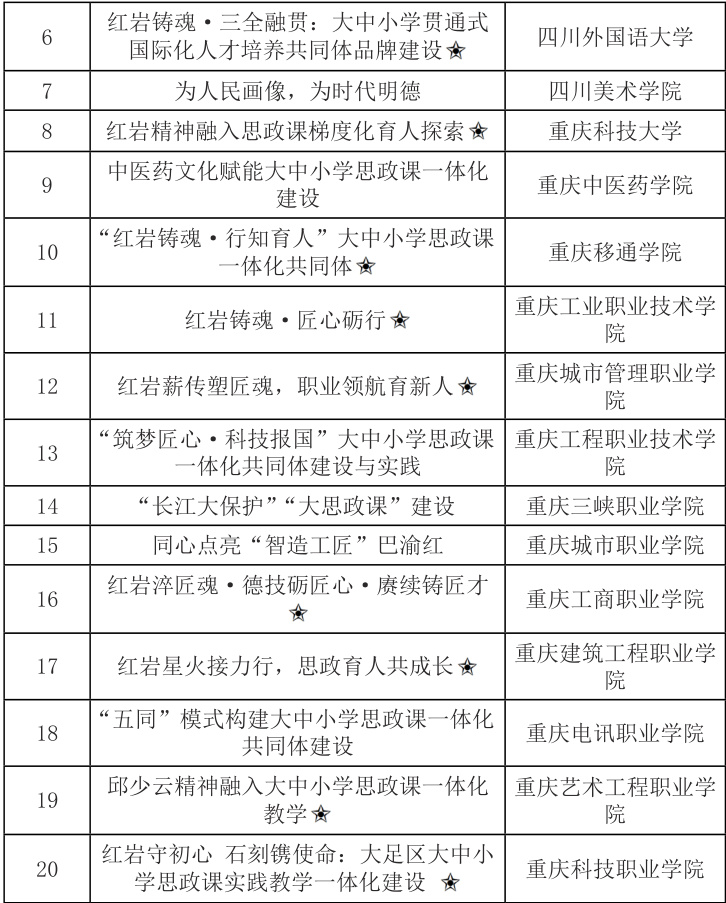

经过两年的建设工作,取得了明显的成绩,涌现了一批红色德育品牌。2025 年5月,重庆市教委公布了20个共同体的建设主题,其中有10个属于红岩革命文化主题,占 50% □

表5:重庆大中小学思政一体化共同体创建的德育品牌

三、实践总结与建议

重庆大中小学认真落实立德树人根本任务,充分利用本市红色教育基因开展红色文化教育,打造了一大批德育品牌。这些红色德育品牌通过“理论 + 实践”“校内 + 校外”“历史 + 现实”的结合,形成了可推广的经验,但总的来看,各级各类学校红色文化德育覆盖面还不够广,需要深入持续地推进。

如何推广呢?建议从以下几个方面入手:一是深化数字化红色教育,如AR/VR 技术应用、建立线上红色实践教育平台;二是推动跨区域红色研学,实现红色资源共享(如川渝红色教育联盟、万达开云红色教育联盟);三是加强红色文化与学科融合,建立三全育人机制深入推进红色文化课程思政,包括语文、历史、美术等公共基础课程和各专业课程渗透。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)