“二元联动、三阶推进、四方融合”推动民办高职与中小型制造企业协同发展的人才培养模式创新

蒋玲

重庆能源职业学院

一、引言

产教融合、校企协同是职业教育高质量发展的核心路径。当前,高职机电类专业普遍面临培养目标宽泛、学生实践能力不足、就业稳定性差等问题,而中小型“专精特新”制造企业则受困于基层技术人才断层与管理能力薄弱。重庆能源职业学院立足区域产业需求,与重庆新兴齿轮有限公司开展深度合作,以机电一体化专业为依托,探索构建“二元联动、三阶推进、四方融合”人才培养新模式,致力于实现教育链、人才链与产业链的有机衔接。

二、参与主体

参与主体包括企业和学校。

学校的“机电一体化”专业为全国第三批次“现代学徒制”试点专业,学徒制培养经验丰富,效果良好。

重庆新兴齿轮有限公司属于民办中小型“专精特新”制造企业,在国家政策支持下,业务稳定,销量持续上升。

三、主要举措:构建“二元·三阶·四方”人才培养模式

(一)创建产教融合机制,打造校企双主体育人平台

根据重庆新兴齿轮有限公司对技术技能人才的需求情况,准确定位机电一体化专业人才培养目标,在培养过程中,以学校和企业为双主体,共同组建教学督导小组实施质量监控,建立人才培养保障和教学质量监控体系,确保各项制度和措施落实到位,形成长效良性运行机制。通过产教融合,双元联动培养,进一步贴近企业实际需求,为制造企业提供人才支撑。

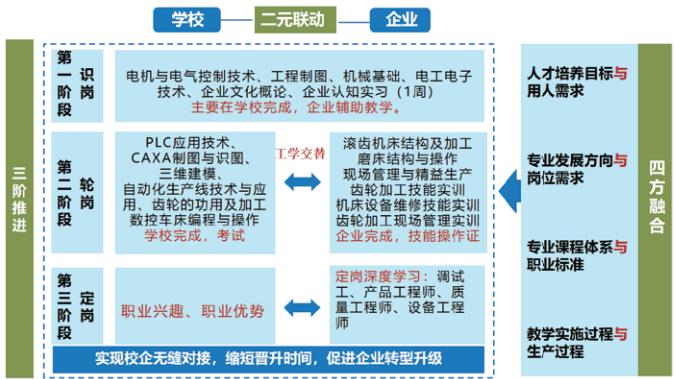

(二)深化产教融合,实践“二元联动、三阶推进、四方融合”人才培养模式

校企双方的积极合作意愿,推动了双方在教育与产业领域的紧密合作和协同进步。依托教师企业实践流动站,校企同时选派符合条件的教师到流动站上交流学习,以项目为载体,采用行动导向的方法,提升教师团队能力。学习内容包括现场技术学习、学校理论提升、教学应用研究及项目开发等,实现二元联动。校企组建双元制班,构建以岗位工作过程为导向的高职课程体系,设置企业需求的齿轮特色课程,为专业学习提供深度。机电一体化专业的必修课程,融入齿轮加工应用场景,为专业学习提供广度。按照学院“校企合作、工学交替”的人才培养总体路径,通过“识岗、轮岗、定岗”三阶推进,为学生提供了一个逐步认识职业、探索职业兴趣、并最终实现精准人职匹配的职业发展路径,提升了个人的职业满意度,也为企业培养了高效能的人才。整合校企资源和需求,调研企业用人需求,岗位能力需求以及齿轮加工过程,结合职业标准,四方融合,整合“学校资源、企业需求、岗位工作过程、职业标准”四方要素。共同重构课程体系,开发《齿轮的功用及加工》等特色课程,将齿轮加工的真实场景与标准深度融入机电一体化专业核心课程,实现教学内容与产业需求的“四方融合”。实现了教育与产业的深度合作。加速了制造行业人才培养,提升了效率与成本效益。

(三)双环节实践教学,精准培养企业所需的职业技能与素养

学生在企业实实践学习包括两个环节。第一个环节为操作岗位实践,企业安排带教导师1对1开展教学生产实践指导,学生掌握齿轮加工技能,并取得对应的操作证书,确保技能达标。第二个环节为综合实践项目的完成,项目主要包括三个方面。

(1)制作以“质量管理”、“5S现场管理”、“设备操作规程与日常保养”为主题的视频。培养学生组织、沟通,团队协作的职业素养。

(2)参加企业技能竞赛。根据工艺流程加工一个完整的齿轮产品,培养学生的工匠精神及责任意识,鼓励学生提高加工精度。

(3)学习质量管理体系。组织线上学习质量管理体系,并将学习到的知识应用到岗位实践中,提出改革改善的措施。降低产品加工成本、提高加工精度。拓宽知识面,为职业发展奠定基础。

双环节融合教学,提升职业技能与素养,实现制造行业精准人职匹配。

四、成果成效

(一)改革教学内容,培养了双师队伍

校企合作重构了机电一体化专业的课程体系,共同开发了教学资源,包括专业讲义和课程标准的修订,以及每年新增的15个企业实景教学视频。教师队伍在企业实践流动站的培训中实现了专业能力与教学能力的双重提升,形成了一支高效的双师型师资队伍。此外,为企业提供的人才储备每年稳定在15人左右。

(二)学生综合能力提高,人才培养质量显著提高

2020级新兴齿轮双元制班级的留岗率达到60%,其中5人在技术部门,4人在一线车间,显示出学生的综合能力显著提高,职业满意度高。机电一体化专业建设,也形成了“机电一体化+齿轮”的培养特色,人才培养精准度与认可度大幅提升。

(三)校企协同发展共赢

该模式的实施显著促进了学校、企业和区域的协同发展。对学校而言,机电一体化专业的声誉因毕业生高留岗率和优秀表现而提升,整体就业质量得到优化,同时,这一成功经验已形成示范效应,推广至电梯工程技术等专业并取得实效。对企业而言,重庆新兴齿轮有限公司获得了稳定且高度适配的高技能人才供给,显著降低了新员工入职培训成本,有效提升了生产效能,并优化了企业人才梯队的结构与质量。对区域而言,这一实践为众多面临类似人才困境的中小型制造企业,特别是“专精特新”企业,提供了一个可复制、可推广的高效人才培养方案范本,为区域制造业的转型升级注入了新动能,有力提升了区域制造业的整体竞争力。

五、结语

重庆能源职业学院与重庆新兴齿轮有限公司的合作实践证明,“二元联动、三阶推进、四方融合”人才培养模式有效破解了民办高职与中小制造企业协同发展的痛点。通过制度化的双主体育人平台、阶梯化的职业能力培养、融合化的教学内容重构以及实战化的技能素养训练,实现了学生高质量就业、企业人才稳定储备、专业特色化发展的三方共赢。该模式为深化产教融合、服务区域中小制造企业转型升级提供了可资借鉴的实践范例,对推动职业教育供给侧结构性改革具有积极意义。

2023年重庆市职业教育教学改革研究项目,项目编号为Z233310

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)