谚语意象中的文化密码中日谚语中大陆文化与海洋文化的差异

谢佳颀

大连外国语大学日本语学院 辽宁大连 116000

谚语是一个民族在漫长岁月中沉淀的语言瑰宝,以简练的形式承载着民族的生活智慧、价值观念与文化记忆。中日两国隔海相望,同属东亚文化圈,在长久的历史交往中,语言文化相互影响,产生了许多意义相近的谚语。然而,即使在表达相同观念时,两国谚语所运用的比喻和象征意象也有所不同,汉语谚语中多出现“牛”“马”“鸡”“犬”等大陆文化元素,而在日语谚语中则常见“鱼”“潮”“海”等海洋文化符号。这种差异深受中国大陆农耕文化与日本海洋渔猎文化的影响,也反映了两国认知世界和表达思想方式的不同。

一、中日文化背景:大陆与海洋的反差

文化的形成与发展深受自然环境影响,中日两国虽共处东亚,却因地理环境的差异,孕育出了不同的文化底色。

(一)中国:大陆农耕文化

中国是典型的大陆国家,广阔的平原和四季分明的气候条件为农业发展提供了优越条件,农耕经济成为社会经济的主体。农耕生产高度依赖自然节律,春种、夏长、秋收、冬藏的周期性规律要求人们顺应自然、注重稳定,“顺天时”也成为刻在中华民族基因里的生存智慧,这种智慧自然也渗透到语言之中。在长期的农耕实践中,陆地动物逐渐演变为文化符号并融入谚语之中。例如,牛作为耕作的主要劳力,其勤劳、坚韧的特质被赋予文化意义,如“耕牛无宿草,仓鼠有余粮”;马作为交通和运输的工具,“路遥知马力”体现了对长期价值的重视;骆驼则作为沙漠运输的关键载体,“瘦死的骆驼比马大”反映了对持续实用价值的肯定。

(二)日本:海洋渔猎文化

与中国的大陆环境不同,日本四面环海,多山地少平原,农耕条件有限,渔业与海运因此成为国民经济与生活的重要支柱。潮汐受月球引力影响,风浪随季风变化,鱼群的迁徙更是难以预测,因此海洋环境具有显著的不确定性,渔民需要具备敏锐的感知能力与灵活的应变能力。海洋在日本文化中的地位也因此凸显,鱼类、潮汐、波浪等在日语谚语中频繁出现,如“潮時を見る(等待潮时)”、“波風を立てない(不让波浪兴起)”等谚语,便反映了日本对海洋环境的依赖以及对自然变化的敏锐感知。

这种地理环境与生产方式的差异,是导致中日两国在谚语意象上呈现不同选择的重要原因。

二、谚语中的文化意象:陆地与海洋的符号

中日同义谚语在意象选择上的差异,本质上是大陆文化与海洋文化在语言层面的具体映射。通过对比以下几组典型意象,可以感受到两种文化所蕴含的不同思维方式。

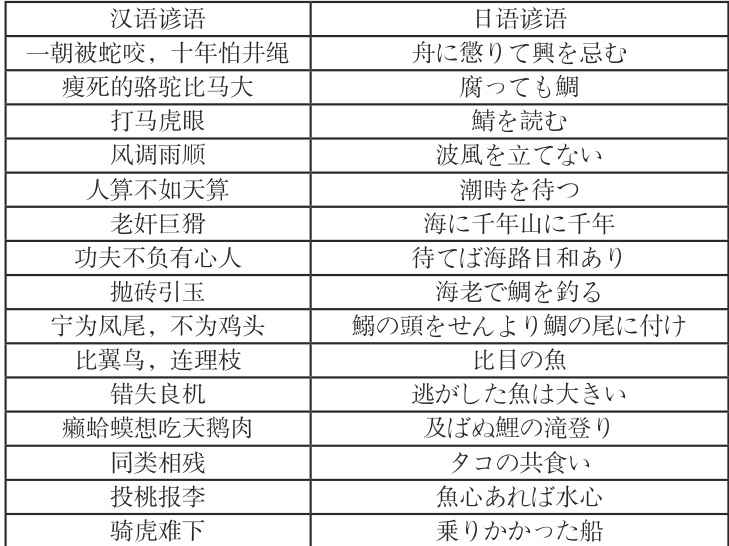

表1 中日同义谚语

“瘦死的骆驼比马大”和“腐 0 ても鯛(即便腐烂也是鲷鱼)”都表明事物即便衰败仍保有其固有价值,但两者的文化逻辑不同。骆驼是沙漠运输的关键工具,即便衰弱了,其承载力依然优于马,具有长期的实用价值;而鲷鱼在日本文化中因稀少而珍贵,是节庆仪式中的吉祥象征,即便鲷鱼腐烂了,其象征意义仍然存在。同样,“宁为凤尾,不为鸡头”与“鰯の頭をせんよ η 鯛の尾に付け(宁为鲷鱼尾,不为沙丁鱼头)”都体现了对价值定位的选择倾向。在中国,鸡是常见的家禽,凤是传说中的祥瑞之鸟,因此是以陆地生物的等级差异来隐喻价值选择;而在日本,沙丁鱼是常见的杂鱼,鲷鱼是名贵鱼类,因此是用海洋鱼类的贵贱之别来隐喻价值选择。

“投桃报李”与“魚心あれば水心(鱼心若善,水心亦然)”都表示人际之间的互动,但其中蕴含的逻辑各异。“投桃报李”以桃李交换为意象,体现的是农耕社会对等回报的观念;“魚心あれば水心”直译为“鱼心若善,水心亦然”,比喻若对方友善,自己也会报以善意,折射出的是海洋文化中鱼与水相互依存的共生意识。

在对待自然规律的态度上,“风调雨顺”与“波風を立てない(不让波浪兴起)”均表现对自然环境的期许,但前者期望的是适宜农业生产的稳定气候,后者则期盼海面平静以保障渔业捕捞与航运安全。“人算不如天算”与“潮時を待つ(等待潮时)”虽都体现对自然的敬畏,但汉语更强调人力难敌天意,而日语则强调顺应时机,蕴含了在变动中寻求机遇的智慧。“功夫不负有心人”和“待てば海路日和あり(等待便有海上好天气)”都强调要坚持,而“功夫不负有心人”强调农业生产的长期投入,“待てば海路日和あり”则强调渔民面对多变的海况时需要耐心等待。

“一朝被蛇咬,十年怕井绳”和“舟に懲りて興を忌む(因船失事而怕乘筏)”都表示受挫后的谨慎,但前者是蛇这一陆地生物造成的危险,后者则是因海洋环境的多变无常所致。“骑虎难下”与“乗りかかった船(已起航的船)”都表示“陷入困境难以脱身”的状态,汉语是以老虎这一陆地猛兽为喻,日语则是以航船为喻。

这些谚语中的意象,并非随意选择。汉语中的牛、马、骆驼、蛇、虎,是农耕民族与陆地环境相互作用的深刻印记;而日语中的鱼、虾、贝、舟、潮、浪,则是渔猎民族与海洋共生的文化烙印。

三、谚语意象背后的文化心理

通过上述谚语对比可见,中日谚语意象的差异,本质上体现了大陆文化与海洋文化所塑造的思维方式与文化心理的差异。汉语谚语多反映农耕文明的稳重与秩序,意象多集中于陆地动植物、四季与土地,体现出对自然规律的顺应及对社会秩序的重视,呈现出大陆文化典型的“稳定型思维”。而日语谚语深受海洋环境影响,鱼类、潮汐、波浪等意象不仅还原了生活场景,也反映了海洋文化对环境变化的敏锐感知与灵活应对,表现出典型的“应变型思维”。这种稳定型思维与应变型思维不仅体现在谚语中,更深刻影响了中日两国的社会行为。例如,在社会结构上,中国传统社会强调宗族稳定,日本社会则更注重集团协作。

中日谚语中的意象差异,是大陆文化与海洋文化特质的生动写照。从陆地生灵到海洋万物,从对稳定的坚守到对变化的适应,这些语言符号承载着两个民族独特的生存智慧与思维逻辑。解码这些意象背后的文化密码,能够更深层次地理解中日文化的特质与差异,为跨文化交流筑牢根基。

参考文献:

[1] 钟鸣 , 叶堃 . 海洋文化 vs. 大陆文化——以英汉谚语为研究对象 [J]. 文学教育 ( 中 ),2011,(08):75-76.

[2] 孙颖 . 日语谚语的民族性 [J]. 外语学刊 ,2009,(04):55-58.DOI:10.16263/j.cnki.23-1071/h.2009.04.030.

[3] 张一雯 . 日汉谚语翻译中不可忽视的海洋文化 [J]. 学理论 ,2011,(02):204-205.

[4] 牟海涛 . 从日语谚语的词汇表达看日本人的自然观 [J]. 日语教育与日本学研究 ,2012,(00):347-349.

[5] 陶云静 . 中日谚语比较视域下日本人的自然观 [J]. 吉林 省 教 育 学 院 学 报 ,2016,32(04):171-173.DOI:10.16083/j.cnki.1671-1580.2016.04.051.

[6] 黄桂峰 . 从日谚看海洋文化的特点 [J]. 开封教育学院学报 ,2013,33(07):255-256.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)