人工髋关节置换术后下肢深静脉血栓的预防及护理分析

严严

武警贵州总队医院外科 贵州贵阳 550002

【摘要】目的 分析人工髋关节置换术后下肢深静脉血栓的预防及护理。方法 选取2023年05月-2024年05月纳入的72例人工髋关节置换术患者进行研究,参照组展开常规护理,观察组展开预见性护理,对比应用情况。结果 和参照组相对比,观察组各项手术指标改善情况更为明显;参照组的并发症发生率为22.22%,观察组为2.78%(P<0.05)。结论 为了降低下肢深静脉血栓发生率,术后应积极展开护理干预,在改善临床各项手术指标的同时减少并发症,确保患者安全,使其下肢功能获得尽快恢复。

【关键词】人工髋关节置换术;下肢深静脉血栓;护理

人工髋关节置换术在临床中是一种极为常见的治疗方式,需要接受治疗的患者年龄较大,机体承受能力较差,再加上受到创伤性治疗的影响,其很容易出现生理和心理应激,因此临床护理过程中需要注重并发症控制。手术治疗后,下肢深静脉血栓这一并发症极为常见,在药物、长时间卧床、麻醉等诸多因素的干扰下,患者下肢深静脉血液粘度随之提高,流速缓慢,很容易出现血栓,一旦栓子脱落,则会诱发肺部栓塞等严重后果,甚至还会危及生命[1]。预见性护理能够事先预测可能会产生的不良反应,能够从高危因素出发进行干预和调整,整体效果明显。本次研究将针对人工髋关节置换术后下肢深静脉血栓的预防及护理展开分析探讨,现报道如下。

1 资料和方法

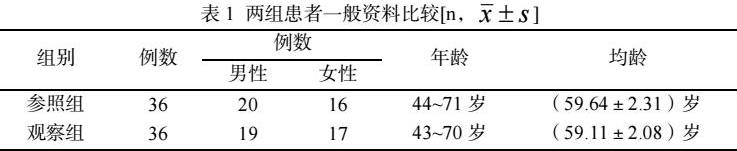

1.1一般资料

选取2023年05月-2024年05月纳入的72例人工髋关节置换术患者进行研究,将其分为两组,各36例。纳入指标:①患者精神面貌良好;②可正常交流;③无手术禁忌症。排除指标:①存在凝血功能障碍者;②存在手术、麻醉禁忌症者;③合并血液系统疾病者;④抗拒情绪严重者。患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)详见表1。

1.2方法

1.2.1参照组

该组实行常规护理。入院后辅助患者展开基础检查,说明相关注意事项;围术期对患者实行对症护理,术后告知其避免长时间卧床,指导其早期活动。

1.2.2观察组

观察组实行预见性护理。术前护理:组织护理人员参与培训活动,提高其操作技能和水平,并参考相关文件优化临床护理工作流程;评估患者血栓风险,并从实际情况出发展开护理工作;护理人员还应主动与患者及其家属进行交流,健康宣教过程中,尽可能采用通俗易懂的沟通方式为患者说明手术治疗流程、注意事项、并发症等,并对患者情绪变化加以关注,最大程度满足患者护理需求。术中护理:麻醉前辅助患者调整体位,提高舒适度,手术过程中对于暴露肢体要进行保暖干预,合理调节手术室温湿度,避免出现术中低体温现象;护理人员还应配合医生各项操作,严格遵循手术相关流程,尽量不要在下肢血管建立输液通道,输入液体之前应做好加温工作;护理操作期间,应保护血管,减少血管穿刺次数,减轻对于血管所带来的伤害,注意对止血带压迫时间进行合理控制。术后护理:①体位护理。若患者维持肢体下垂这一姿势,其血液则会向下聚集,再加上受到疾病手术等因素的影响,向上回流的血液会受到严重阻碍,进而增加血栓风险,所以护理人员应辅助患者抬高下肢,加速血液回流[2]。②下肢护理。做好肢体保温工作,减少冷刺激、定期按摩下肢,加速微循环,进而消除水肿;护理期间应避免对患者手术肢体造成压迫注意,不要过度屈曲髋关节,影响血液流动。③运动指导。告知患者早期展开肢体锻炼,初期可以在床上进行运动,之后则可以对其实行踝泵运动指导:为了能够促进患者下肢关节功能的尽快恢复,护理人员应辅助并指导其展开踝关节运动。由于患者受伤后,其自主运动能力随之降低,因此可以指导其展开踝关节内旋、外转,在此期间应对锻炼时间和次数进行控制,以患者耐受为宜。

1.3观察指标

对比两组的手术指标;并对其肺部感染、切口感染、压力性损伤、髋关节脱位等并发症情况进行详细记录。

1.4统计学分析

本次研究资料录入spss22.0统计软件中处理。

2 结果

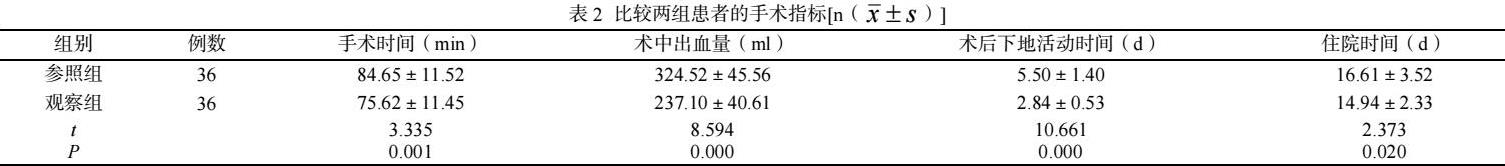

2.1比较两组患者的手术指标

和参照组相对比,观察组各项手术指标改善情况更为明显(P<0.05)。详见表2。

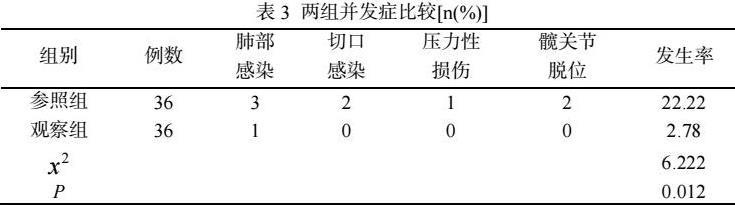

2.2两组并发症比较

参照组的并发症发生率为22.22%,观察组为2.78%(P<0.05)。详见表3。

3 讨论

髋部可以对身体的自主运动进行有效控制,是人体运动的中心点,一旦髋部受伤,患者日常生活运动则会随之受到影响。人体骨密度和年龄有着一定关联,年龄的增加,骨密度则会随之降低,髋关节损伤风险逐渐增加,因此很容易造成髋关节骨折。髋关节置换术对于重建髋关节功能具有重要作用,但是由于该手术存在一定的创伤性,患者术后需要充分卧床休息,下肢血液流动会受到一定影响,因此下肢深静脉血栓风险则会随之增加。传统常规护理中,护理人员只是对患者实行对症干预,并未对其风险事件,如血栓等加以关注,无法使患者的护理需求获得极大满足[3]。

预见性护理,主要是从循证基础医学理论和临床护理实践出发展开干预,不仅能够对患者的现实病情进行充分思考,同时还可以围绕医疗工作中的风险因素展开评估,可以与评估结果相结合制定预防性干预措施,进而确保整体护理工作的安全性和有效性。在下肢深静脉血栓预防中,预见性护理具有重要作用,术前展开健康教育、心理指导等护理,能够深化患者对于疾病危害以及护理重要性的认识和了解,使其配合临床各项工作;针对患者潜在性风险进行评估,能够及时发现血栓,提高护理工作的针对性和科学性;术中保温护理、减少创伤性操作等能够使患者的血管内皮获得有效保护,减少外界因素干扰对血液流通所带来的不利影响;术后早期运动指导、肢体按摩等可以加速血液恢复,可减少血管壁损伤,有利于降低下肢深静脉血栓风险[4]。分析研究结果,和参照组相对比,观察组各项手术指标改善情况更为明显;参照组的并发症发生率为22.22%,观察组为2.78%(P<0.05)。说明为了降低下肢深静脉血栓发生率,术后应积极展开护理干预,在改善临床各项手术指标的同时减少并发症,确保患者安全,使其下肢功能获得尽快恢复。

综上所述,通过对接受手术治疗的患者实行预见性护理,可以加速患者早期活动,能够实现并发症控制,有利于预后改善。

参考文献

[1] 王俊卿,赵倩.人工髋关节置换术后下肢深静脉血栓的预防及护理分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2023(4):4.

[2] 任明惠.中医护理干预预防髋关节置换术后并发下肢深静脉血栓的临床效果分析[J].科技与健康, 2023, 2(3):114-117.

[3] 殷瑛,华婷.集束化护理在人工髋关节置换术后预防下肢深静脉血栓形成的应用效果[J]. 2022(1).

[4] 李阳.临床护理路径对髋关节置换术患者围术期的应用效果及对下肢深静脉血栓的预防作用分析[J].中国伤残医学, 2023, 31(24):23-26.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)