数学文化视域下提升初中生“5D”问题拓展能力的教学实践

郭文娟 孙燕

贵州省都匀市第三中学558000

一、教学任务分析

(一)教材分析

本章核心内容是对二次函数图象及其性质的学习,并运用这些性质解决有关问题,它是初中数学教学的重点和难点之一,更为高中学习一元二次不等式和圆锥曲线奠定了基础.

(二)学情分析

这一阶段的学生已有了初步的自主学习、合作探究的能力,但思维还不够灵活,特别是在判定某点的运动轨迹是何种函数的思路上,尚需要学生之间的互助和教师的点拨启发.

(三)教学目标

(1)学生亲自经历巩固二次函数相关知识点的过程,归纳整理出数形结合思想的本质;

(2)让学生经历作图、观察、发现、猜想、证明的数学研究过程,归纳证明题的一般思路,让学生进一步体会数形结合思想;

(3)运用二次函数及性质解决具体数学问题,培养学生问题意识,学会用转化及运动的思维方法来研究问题,在研究过程中感受获得成功的体验.

(四)教学重、难点

教学重点:运用二次函数及性质解决具体数学问题.

教学难点:从数学问题中抽象出二次函数关系,数学思想方法的内化.

二、教学过程设计与分析

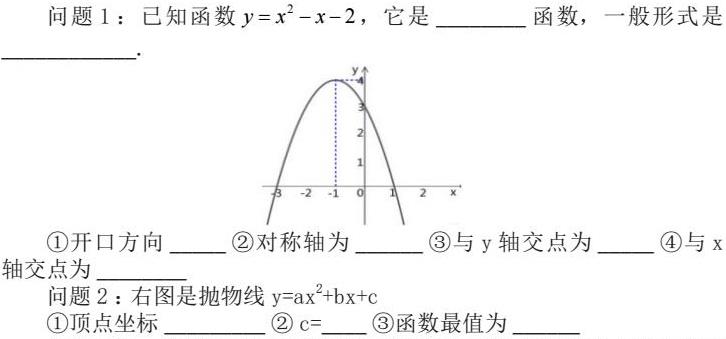

环节1:回顾复习

设计意图:教师引导学生感悟到,直观的“形”与抽象的“数”之间的联系,“以数释形”的数形结合思想.

环节2:数学活动

师:接下来,我们就来用数形结合思想研究下面这个数学活动.

(1)作图、观察、猜想

如图,在平面直角坐标系中,点A的坐标是 (0,2) ,在x轴上任取一点M,完成以下作图步骤:

①连接AM,作线段AM的垂直平分线1 ,过点M作x轴的垂线l2 ,记 l1, l2 的交点为P.

师生活动:学生到讲台上利用投影仪展示.教师引导学生观察:任取一点M时,有同学将点M取在x轴的正半轴上,也有同学取在了x轴负半轴上.任取一点时,大家考虑到了这个点的一般性.

②在x轴上多次改变点M 的位置,用①的方法得到相应的点P,把这些点用平滑的曲线连接起来.观察画出的曲线L,猜想它是我们学过的哪种曲线.

师生活动:学生任取第二个点M,画出相应的点P.师随机抽同学询问:你的第一个点M取在了哪里?第二个点M又取在了哪里?生答:第一个点M取在了x轴的正半轴上,第二个点M取在了x轴负半轴上.师引导:这位同学在取点时考虑到了所取的点尽量具有代表性,很好.师:大家现在取第三个点M,作出相应图形.师巡视发现,学生们在x轴上作出位置各不同的点M,也有学生将点M取在了坐标原点O这一特殊点处.师让学生投影展示后引导:此时得到的点P (0,1)也是一个非常特殊的点.师总结:在任取一点时,大家又考虑到了这个点的特殊性.这也就是一般到特殊的数学方法.

设计意图:通过作图,加深学生对题目中关键词的把握以及三种语言之间的转换.由于取点的任意性,所以学生将作出形态各异的图形,得出不同位置的点P,这也使学生对从一般到特殊,或从特殊到一般的过程更加自然.

师生活动:师问:我们再来观察一下这条抛物线,大家能直观地看到什么?生答:抛物线开口向上,对称轴是y轴,顶点为(0,1).师:这个顶点也就是你们取M点为坐标原点时所对应的P点,它是一个非常特殊的点.我们在刚才的证明过程中,发现无论点P运动到何处,PA始终等于PM,也就是抛物线上的任意一点P到定点A的距离等于到定直线x轴的距离,将来高中会继续学到,到定点和定直线距离相等的点的运动轨迹是抛物线,到时候就会进行深入的研究.

设计意图:这里让学生反思课堂学习行为与思维过程,提炼出数学研究的一般过程.积累学习经验,优化知识结构.

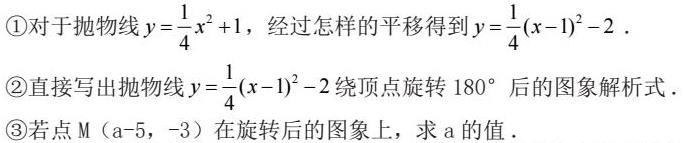

环节3:解决问题

师生活动:师随机抽取学生分享思路后,师问:在平移这个运动过程中,不变的性质是什么?生答:抛物线的形状和开口方向不变.师追问:最明显的变化是什么?引导学生观察到特殊点顶点的变化.抛物线的变换可以转化成点的变化,使复杂问题简单化,这是数学转化思想.

设计意图:通过动画展示让学生直观地观察到这个变换过程,让学生感悟图形平移、轴对称、旋转变化的基本特征,理解变化规律和变化中的不变量.探究“变中之不变”,体会运动前后图形的变与不变,从中感知到几何图形变换的本质特征.达到知识的深度理解,思维的深层发展.

环节4:拓展问题

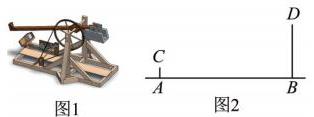

综合与实践:城墙建多高才能抵御敌方的进攻?

【素材1】图1是古代一种攻城器械“发石车”,其投出去的石块运动轨迹是抛物线的一部分.

【素材2】如图2,防守方的护城墙BD垂直于地面AB,墙高BD=10m,进攻方把“发石车”放置在距B处90m的A处,石块从A处竖直方向上的C处被投出,当石块在空中飞行到与AC的水平距离为50m时,石块离地面AB的高度最高,最高高度为27m.

(1)当AC=2m时.

①建立适当的平面直角坐标系,求抛物线(石块运动轨迹)的解析式;

②进攻方的石块能飞进防守方的城墙吗?若能,城墙应加建多高以上,才不让石块飞进城墙;若不能,请说明理由.

(2)问:石块初发点C与A的距离在什么范围内,防守方无须加高城墙?

设计意图:以数学文化为背景的问题拓展活动,能够有效帮助学生将数学知识与文化内涵相结合,实现从知识学习到能力提升的转化,发展学生的核心素养.

环节5:布置作业,内化知识

(1)教科书52页第9题;(2)教科书第57页第10题

三、教学反思

本节教学采用数学建模活动的方式,不局限于学生动手作图,更加重视学生在思维上的活动.学生在这场思维活动中能够将遇到的数学问题建立成相应的数学模型,抽象出二次函数关系,体会到数学模型应用的广泛性.通过让学生动手作图、观察图象、找到运动问题中的不变关系来解决问题、拓展问题,让学生感受数形之间不可分割的关系.

数学不仅是一门科学,也是一种文化,一种精神,是人类智慧和创造力的结晶,以一种文化的姿态不断改变着人类的思维品质,丰富着人类的精神世界.数学教学注重引导学生对问题解决过程中所体现出来的基本思想(方法)、基本活动经验做进一步的延伸思考与探究,从而进行活动经验的迁移,知识的提升,拓展问题边界,发展学生的推理能力、创新能力.

课题:《数学文化视域下提升初中生“5D”问题拓展能力的实践研究》黔南州“揭榜挂帅”教科研项目课题, 编号2024A043

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)