小学劳动教育的实践困境与突破路径

柳思琴

广东省惠州市惠东县吉隆第三小学516300

摘要:新课标对学生劳动素养的要求持续提高,展现出新的标准。因此,小学应当关注劳动教育的新趋势,探索并构建多元化的劳动教育路径。本文从班主任视角出发,从资源、内容、评价三方面构建家校社协同的劳动教育机制,以期形成个性化的班本劳动教育体系,充分发挥育人合力。

关键词:劳动教育;家校社协同;育人机制

《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》明确指出,在实施劳动教育中,家庭扮演基础角色,学校承担引领责任,社会提供必要支持。《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》进一步重申了建立劳动教育协同机制的重要性,提倡小学建立以学校为核心、家庭为基石、社区为依托的协同实施机制,凝聚共育力量。因此,小学班主任应当以班级为单位,构建班本化的协同劳动教育模式。

一、资源协同:班主任整合提供劳动教育保障

家庭、学校与社区三方共同推进劳动教育,意味着三者相互协调、协同合作,达成劳动教育“1+1+1>3”的效果。

(一)家长提供教育支持

家庭环境中蕴含的劳动教育资源,主要指的是家长给予子女的支持与引导,使他们能够持续参与家务劳动之中。其一,家长的劳动教育观念及其在日常生活中的劳动技能指导。本班家长中有各行各业的工作者,这些均构成了丰富的劳动教育资源。其二,家务劳动资源。家长指导学生进行定期清洁、整理和收纳的劳动活动。六年级学生能力增强,劳动内容偏向学生自主进行。

(二)班主任引领教育开展

班主任整合线上与线下的渠道,利用家长会、家长开放日建立交流平台。同时,班主任积极发挥新媒体平台的优势,建立了班级劳动教育专属微信群,以实现家校社的无缝对接。具体而言,首先,班主任、家长和社区工作人员通过“劳动手记”“种植日记”的形式,共同记录学生在家、在校、在社区的劳动情况,并在微信群中分享,以此实现信息的即时共享。其次,班主任定期举行线上劳动成果展示,晒出学生的优秀劳动成果和心得,激发学生的劳动热情,增强家长、社区对学生发展的关注。

(三)社区提供生活平台

社区作为与学生日常生活相连的场所,为劳动教育提供理想的展示平台。班主任借助周边社区的影响力,营造浓厚的劳动氛围,积极创新宣传方式。在本班合作的社区中,社区工作人员提供种植场地,举办常规性、趣味性种植活动。同时,在活动中,社区将劳动模范事迹融入社区生活空间,营造一个处处彰显劳动精神的环境。

二、内容协同:家校社形成劳动教育合力

(一)家庭实施基础性劳动教育

班主任与家长合作,要求家长为学生制定个性化的家庭劳动计划表,让学生能力自主进行劳动,与初中劳动教育做好衔接。

班级某位学生劳动计划:

(1)负责每日早晨起床后的床铺整理、书包检查、早餐餐具的清洁工作。放学后,在完成作业的前提下,在固定时间段进行房间整理、小件衣物的洗涤、浇花、喂宠物、使用电饭煲进行简单的烹饪、协助整理餐桌的劳动活动。

(2)每月参加一次社区公益活动,培养社会责任感。

在计划实施中,家长与学生共同参与,通过亲身示范,以身作则地展示劳动过程,增强学生的劳动意识。

(二)班主任实施主导性劳动教育

班主任积极与家庭、社区建立联系,以寻求劳动教育资源的支持。在达成基本共识的基础上,班主任成立本班劳动教育平台。第一,设立班级劳动岗位。经由全班学生的集体讨论与推荐,班主任综合考量自我推荐、同学推荐、教师推荐方式确定班级劳动岗位。在生活领域,劳动岗位包括检查门窗电源、管理班级图书角、维护绿化环境、协调管理午餐午休、负责失物招领。在学习方面,包括协助教师管理作业、负责早读、负责小组合作学习。班主任指导学生制定劳动轮值表,详细记录各岗位的设置及负责人的分配情况,确保每位学生都明确自己的职责。设立班级劳动岗位的目的,在于培养学生的劳动服务意识,增强他们的自我管理能力。通过劳动教育的实践,学生体验不同的劳动角色,使其在自我反思与调整中,不断改进劳动方法,提升劳动技能。

第二,班主任与家长沟通制定家庭劳动清单,并负责组织家庭劳动活动,丰富本班劳动课程的内容。同时,班主任挖掘学校周边社区资源,与附近社区联动建立“叮咚农场”劳动实践区。班主任将学生分成小组,每组负责一块区域,自主进行种植,在不同季节展现出不同的劳动景象。

(三)社区实施辅助性劳动教育

社区作为实践平台,让学生将他们在学校和家庭中掌握的劳动技能应用于实际。“叮咚农场”活动中,社区为学生提供一块种植场地,工作人员邀请农户为学生讲解种植方法。学生分组选择种植内容并进行作物浇水、施肥、除草等工作。最后,在收获季,学生在社区中分享劳动成果,享受劳动所带来的乐趣。

三、评价协同:班主任设立班本化多元评价体系

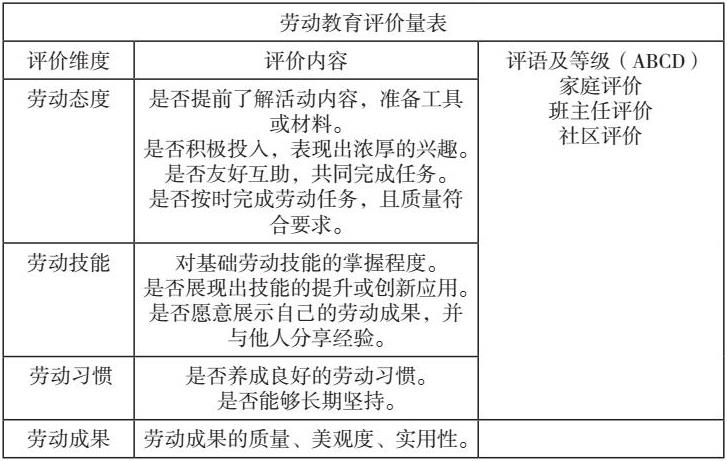

遵循《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,劳动素养已被确立为学生综合素质评价体系的关键构成部分。因此,班主任密切关注学生在劳动教育活动中的具体表现,设计评价量表,并确立劳动积分记录机制,以此来评价学生的劳动态度、劳动习惯和劳动能力。通过实施学生自我评价、同伴间相互评价、教师评价等多维度评价方法,教师对学生劳动教育进行全方位的综合评价,并结合家庭评价、社区评价,将评价结果归入学生个人档案。

这种评价方式充分发挥了评价的教育引导作用,通过树立榜样,激励学生向先进学习,在劳动实践中不断提升技能,增强劳动带来的幸福感,并在班级内部营造出“劳动至上”的积极风气。

结语

劳动教育不仅是学校的责任,更是家庭乃至全社会的共同使命。在教育现代化的时代背景下,家庭、学校和社区应当明确各自的育人职责,形成紧密联合体,构建稳定的“正三角”育人合力,以更好地实现新时代的育人目标。在小学中,这要求班主任在实施劳动教育时,牢固确立协同育人的大教育观念,统筹各类资源,动员家长和社区支持与参与劳动教育,确保立德树人根本任务的有效实现。

参考文献

[1]诸园.家校社协同视域下劳动教育的理论创新与实践路径——评《新时代劳动教育:理念与实务》[J].中国教育学刊,2024,(08):119.

[2]金保华,谢李英.家校合作:新时代破解农村学校劳动教育困境的着力点[J].白城师范学院学报,2024,38(04):81-89.

[3]吴贵花.家校社三位一体共建幼儿园劳动教育的实践探究[J].兴义民族师范学院学报,2024,(03):101-105.

2.3 质量保障与维护管理

2.3.1 加强施工质量监管

建立严格的施工质量监管体系,加强超低能耗住宅建筑施工过程中的监督与检查;严格执行施工标准和规范,确保施工质量符合要求;对施工质量问题及时进行整改,严肃追究相关责任人的责任。

2.3.2 完善维护管理体系

制定完善超低能耗住宅建筑的维护管理计划和制度,明确维护管理的内容、标准和责任;配备专业的维护管理人员和设备,定期对住宅进行维护、保养和检测;建立设备档案和维修记录,及时掌握设备的运行状况和维修情况。

2.3.3 加强用户培训

在超低能耗住宅建筑交付使用前,对用户进行相关知识和技能的培训,使其了解超低能耗住宅的特点、使用方法和注意事项;提高用户的节能意识和环保意识,引导用户正确使用和维护住宅设备,延长设备使用寿命,降低使用成本,使小业主有获得感。

2.4 市场推广与政策支持

2.4.1 加强市场宣传推广

通过多种渠道和方式,加强对超低能耗住宅建筑的宣传推广,提高市场认知度和接受度。例如,举办专题讲座、展览展示、样板房参观等活动,向消费者普及超低能耗住宅的知识和优势;利用互联网、社交媒体等平台,发布相关信息和案例,引导消费者关注和了解超低能耗住宅。

2.4.2 拓展市场渠道

积极拓展市场渠道,加强与房地产开发商、建筑设计院、物业公司等的合作,共同推动超低能耗住宅的建设和发展。同时,探索新的市场模式和商业模式,如绿色租赁、合同能源管理等,降低消费者的购买门槛,提高市场竞争力。

2.4.3 完善政策支持体系

政府应进一步完善政策支持体系,加大对超低能耗住宅的支持力度。例如,制定税收优惠政策、财政补贴政策、容积率奖励政策等,鼓励开发商建设超低能耗住宅;建立健全绿色建筑认证体系和标识制度,提高超低能耗住宅的市场认可度和价值。

2.5技术优化与标准化

加强关键材料与设备的本土化研发推动节能技术适配地域气候条件;建立全生命周期技术标准,如通过网络大模型进行风险预评价,优化设计参数施工过程精细化管理采用社会网络分析法识别关键风险节点(如气密性施工),制定专项控制方案;推广绿色施工技术,例如建筑垃圾循环利用、智能化监测系统。

开展公众科普活动,提升对超低能耗住宅的认知,减少使用阶段的破坏性改造?。优化户型设计与功能布局,平衡节能需求与用户空间灵活性,例如采用可拆卸式隔墙。

完善政策激励体系,如税收优惠、补贴机制,降低项目成本压力。推动能耗计量、验收程序等标准化,强化全流程监管。

3 初步研究结论

超低能耗住宅建筑的发展需兼顾技术创新与风险管理,通过技术标准化、施工精细化、用户教育及政策支持,可有效降低全生命周期风险,未来研究可进一步结合人工智能与大数据,实现风险的动态预测与精准干预,推动超低能耗住宅的高质量发展;超低能耗住宅作为建筑行业实现可持续发展的重要方向,具有广阔的发展前景。然而,在其发展过程中,面临着技术、成本、质量与维护、市场与政策等多方面的风险。通过采取技术创新与人才培养、成本控制与管理、质量保障与维护管理、市场推广与政策支持等应对策略,可以有效地降低风险,推动超低能耗住宅的健康发展。未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,超低能耗住宅有望在建筑市场中占据越来越重要的地位,为实现节能减排和可持续发展目标做出更大的贡献。

参考文献:

[1] 张楠. 超低能耗建筑激励机制研究 [D]. 华中科技大学,2020.

[2] 杨芳 . 被动式超低能耗建筑设计基础与应用分析 [J]. 中国房地产业 ,2021(17):162-163

.[3] 瞿燕 . 上海市超低能耗建筑实践特征与应用思考 [J]. 暖通空调 ,2022,52(8):29-35,17.

[4] 李玥婧 , 孙烨瑶 , 谢雷 . 超低能耗建筑的增量成本与经济效益分析 [J]. 工程造价管理 ,2025,36(01):45-51.

[5] 倪海峰 , 陈志国 , 惠超微 . 被动式超低能耗住宅新风空调混合送风系统研究与实践 [J]. 墙材革新与建筑节能 ,2019,(05):42-44.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)