产婆术与传统讲授法结合:传染病教学的新模式构建与应用研究

童涌

湖州师范学院浙北临床医学院 浙江湖州 313000

传染病课程作为医学教育中的重要组成部分,传统的教学方式给传染病的授课带来一定的局限性[1]。“产婆术”式教学,重视用商讨、问答和指导的方法帮助学生自己发现问题、深入思考并解决问题,最终实现自主建构知识的目的,在实践上拥有一定优越性。其能激发学生的学习热情,培养学生的批判力、创造力,提高学生的对学习的理解能力[2]。基于此,本文探索“产婆术”式教学与传统授课相结合在传染病课程的教学应用,旨在优化传染病课程的教学方法,从而提高教学质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2024 年3 月~2025 年 3 月期间,参与传染病学学习的 60 名学生作为本次研究的对象,其每 30 人一组,成为实验组和对照组。实验组分别有男女学生各 19 名、11 名,对照组有 18 名男学生,12 名女性学生。实验组学生和对照组学生的平均年龄分别为( 21.58±1.69 )岁、( 21.36±1.72 )岁。两组学生基本资料对比,差异无统计学意义(P>0.05).>0.05 。

1.2 方法

对照组传统讲授法:以教师为课堂主导,教师针对每个病例逐一讲解病因、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗、预后等。讲授教学法实施过程中无学生参与的环节。

实验组实施产婆术与传统讲授法结合教学:学生与教师积极互动并参与问答,课堂设置问题7-10 个,每个问题设置均经过精心设计,从提问展开,进行课堂教学。每当问题提出后,采取两种方式:第一种,由学生举手发言,自愿回答;第二种,由教师随机点名抽取学生发言,发言内容涉及病因、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗、预后等。当学生提出的观点错误时,教师不急于对学生的答案进行判断,而是采用反问的方式逐步让学生认识到自己的错误。当学生提出的观点不够全面时,教师不直接提示遗漏点,而是采用逐层提问的方式,层层递进地引导学生自己寻找答案。每个问题结束前由老师进行归纳总结。

两组课堂教学结束后,请学生填写《学生问卷调查表》,完成课后病例分析测试,评估教学效果。

《学生问卷调查表》从四个维度(知识面、推导技能、课堂氛围、学习兴趣)进行评分。每个维度包含3 个问题,采用5 分制量表( 1= 非常不同意, 5= 非常同意)。每个学生的维度得分为其3 个问题的平均分(因此每个维度分值为1-5 分)。

A. 扩大知识面

1. 本课程帮助我更好地理解传染病的基础知识。

2. 课堂中的提问和讨论拓展了我对传染病诊疗的认识。3. 我对传染病的前沿知识和临床实践有了更多了解。B. 提高传染病知识推导技能

4. 我学会了如何通过症状推导可能的传染病类型。5. 课堂中的提问帮助我构建了系统的临床思维路径。6. 我能更好地将理论知识应用于实际病例分析。

C. 课堂氛围

7. 课堂氛围轻松,鼓励学生发言和提问。

8. 教师与学生之间的互动积极、平等。

9. 课堂讨论有助于我集中注意力和参与学习。

D. 学习兴趣

10. 这种教学方式提高了我对传染病学的学习兴趣。11. 我愿意继续参与类似的教学模式。

12. 课堂中的互动让我更主动地预习和复习。

课后病例分析测试,进行4 道病例题目,每题25 分,总分100 分。其中,第一题为知识累积的题目,其余三题为知识推导与拓展题,测试学生知识掌握和知识推导分析能力。

1.3 观察指标

比较 2 个组学生的问卷调查结果,比较考试成绩,全方位考察学生对传染病学的理解程度,特别是侧重学生评分及考试成绩评分;并且从拓宽知识面、传染病推导技能、课堂氛围、学习兴趣等角度对各种教学手段带来的深层次影响进行评测。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0 统计学软件分析数据,若发现 P<0.05 ,说明差异具有统计学意义。数值变量则根据其是否符合正态分布使用 t 检验或非参数检验。

2 结果

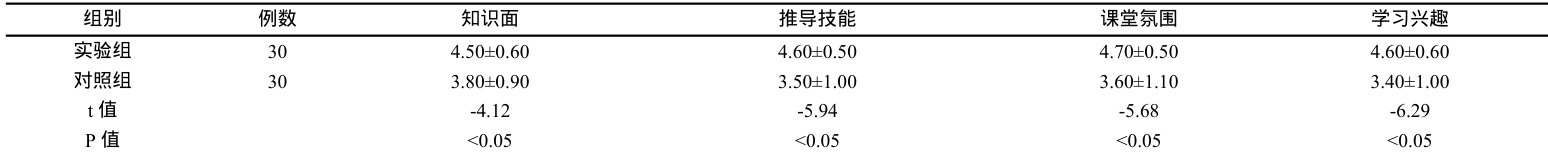

2.1 两组学生教学问卷调查结果进行教学效果对比,实验组数值均高于对照组(P<0.05).>

表 1:两组学生教学问卷调查结果对比(  ,分)

,分)

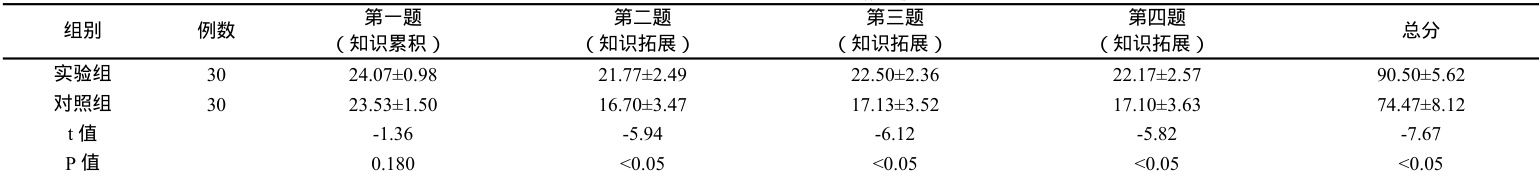

统计学差异( P=0.180 ),知识拓展题,实验组分数高于对照组( P<0.05; ,两组总分对比实验组分数高于对照组(

表 2:两组学生考试结果对比(  ,分

,分

3 讨论

本研究结果表明,在传染病学教学中采用产婆术与传统讲授法相结合的模式,相较于单一的传统讲授法,能更有效地提升学生的考试成绩,特别是在知识推导与拓展能力方面,同时在知识广度、课堂氛围及学习兴趣等主观评价维度上也展现出显著优势。

传统讲授法虽能高效、系统地传授知识,但其学生被动接受的模式难以培养临床实践中至关重要的批判性思维和问题解决能力。而“产婆术”教学法的核心在于通过启发式问答,引导学生主动揭露并修正自身认知中的矛盾,从而自主构建知识体系。这种教学模式与传染病学教学目标——即培养学生对未知传染病的临床预判与诊疗创新能力——具有高度的内在契合性。本研究将二者结合,既保证了基础知识的系统性传授,又通过精心设计的问题链激发了学生的主动思考,这可能是在“知识拓展”类题目上实验组表现显著更优的主要原因。

此外,问卷调查结果印证了混合式教学在提升学习体验方面的积极影响。活跃的问答互动创造了更平等、轻松的课堂氛围,从而增强了学生的学习兴趣和参与度,这种积极的情绪状态很可能反过来促进了知识的深层加工和理解。

本研究也存在一些局限性,如样本量相对较小,且未对教学效果的长期持续性进行追踪评估,未来可进一步扩大样本量并进行长期随访研究。

综上,产婆术与传统讲授法结合的教学模式是传染病学教学改革的一种有效尝试,值得进一步推广和应用。

参考文献:

[1]李小鹏,钟良辉,钟渊斌,等.线上 + 线下混合式教学模式在传染病学教学中的应用探索[J].新发传染病电子杂志,2024,9(3):30-33.

[2]刘莉,刘铁芳.重审苏格拉底的“产婆术”[J].全球教育展望,2021,50(09):46-62.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)