预见性护理在急性心梗护理中的效果及减少并发症发生的影响探讨

邹小桐

徐州新健康老年病医院 江苏徐州 221000

急性心肌梗死是因冠状动脉阻塞导致心肌缺血坏死的心血管急症,是冠心病和心血管死亡的主要原因。常见症状包括剧烈胸痛、呼吸困难等。及时治疗可避免心肌坏死和严重并发症。目前,护理主要依靠常规监测和干预,但面对患者病情的复杂性,常规护理模式有一定局限性[1]。为提高临床护理质量,我院将预见性护理应用于本病患者的治疗期间,并将最终获得的护理效果在文中进行了总结分析:

1 一般资料与护理方法

1.1 一般资料

筛选我院2023 年8 月-2025 年8 月期间收治的60 例急性心梗患者,运用随机数字表法对其进行分组,组别为对照组(30 例)、观察组(30 例),对照组中男女患者分别为17 例、13 例,平均年龄(  )岁;观察组患者中男女比例为16 例:14 例,年龄均值( 62.50±2.40 )岁,组间基础资料对比后差值无统计学意义( ρP>0.05 ),存在可比性。

)岁;观察组患者中男女比例为16 例:14 例,年龄均值( 62.50±2.40 )岁,组间基础资料对比后差值无统计学意义( ρP>0.05 ),存在可比性。

1.2 护理方法

对照组采取常规护理;观察组开展预见性护理,1)早期病情评估:对患者进行全面的病情评估,包括生命体征、心电图、心肌酶学指标等,以快速识别病情变化。2)风险评估:运用风险评分工具,如TIMI 评分、GRACE 评分等,对患者的风险进行量化评估,预测并发症发生的可能性 3)早期干预:根据风险评估结果,采取针对性的预防措施,如早期抗血小板治疗、抗凝治疗、控制血压和血糖等。4)生命体征监测:密切监测患者的生命体征,如心率、血压、呼吸频率和血氧饱和度,及时发现异常并迅速响应。5)药物管理:确保患者按时、按量服用药物,观察药物疗效和副作用,及时调整治疗方案。6)心理支持:提供心理疏导,减轻患者焦虑和恐惧情绪,增强患者对治疗的信心。7)健康教育:向患者及其家属提供心梗相关知识的教育,包括疾病预防、自我管理、饮食和运动指导等。8)并发症预防:针对心梗后可能出现的并发症,如心力衰竭、心律失常等,采取预防措施,如监测心脏功能、控制液体平衡等。

1.3 指标判定标准

1)焦虑:运用汉密顿焦虑(HAMA)量表对组间患者的焦虑状况进行评分,评分最高为100 分,评分越高则焦虑越重。2)心功能:检测对比护理前后两组患者的心功能指标。3)并发症:将组间患者发生的并发症情况记录并对比。4)护理满意度:将我院自制的调查问卷表发放给患者对护理满意度评分,总评分10 分,护理越满意评分越高。

1.4 统计学

应用 SPSS24.0 软件分析处理文中指标数据,计量指标描述、检验用 )、t 进行;计数指标描述运用 n(%) ,检验用 X2 ;当指标数据对比后差值较为显著时,用 P<0.05 表示为有统计学意义。

)、t 进行;计数指标描述运用 n(%) ,检验用 X2 ;当指标数据对比后差值较为显著时,用 P<0.05 表示为有统计学意义。

2 结果

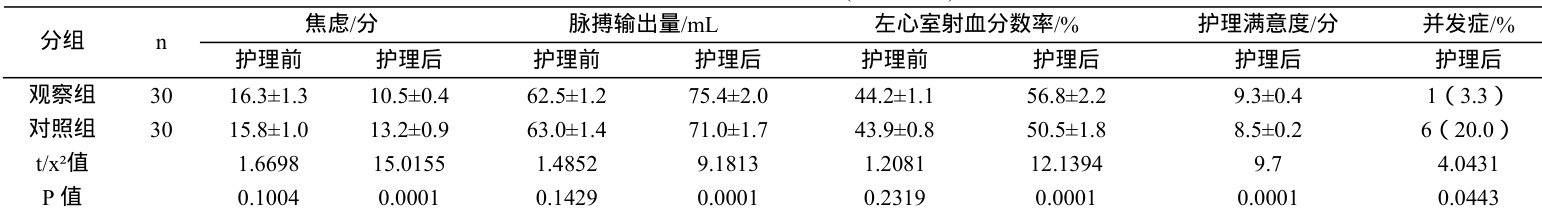

观察组与对照组护理前临床各指标对比差异较小( P>0.05⋅ );两组护理后对比,观察组患者的焦虑情绪及心功能改善效果均优于对照组,并发症发生率低于对照组,对护理的满意度评分高于对照组, (P<0.05) ,如表 1

表1 对比组间各临床指标(  、%)

、%)

3 讨论

急性心梗风险因素包括年龄、性别、遗传、高血压、高血脂、糖尿病、吸烟和肥胖等,这些因素导致冠状动脉硬化,增加心梗风险。心梗不仅引起心肌坏死,还可能引发心力衰竭、心律失常等严重并发症。尽管常规护理对心梗治疗至关重要,但其在预见性、个体化护理和专业能力方面存在不足,影响了护理效果[2]。为此,我院对其患者治疗期间开展了预见性护理干预,且最终取得了较好的干预效果。预见性护理模式以患者为中心,通过预测和评估病情变化,实施主动护理以降低并发症和提升患者生活质量。该模式要求护理人员具备高水平的观察力、临床经验和专业知识[3]。在急性心梗护理中,预见性护理显示其重要性和优势,有助于护理人员及时发现并处理病情变化,减少并发症,提高护理质量,改善患者预后。此外,它还提升护理人员的技能和工作满意度,推动护理团队发展,促进护理模式创新,是提高医疗服务质量的关键途径[4]。

由此可知,对急性心梗患者采用预见性护理,能够有效改善患者的不良情绪和心功能,减少发生的并发症,提高患者对护理的满意度。

参考文献

[1]黄莲枝,梁敏玲,黄彩玉.预见性护理模式在急性心梗患者中的应用分析[J].当代医药论丛,2024,22(26):166-169.

[2]刘美丽.预见性护理程序应用于急性心梗治疗中的临床价值及对并发症的影响研究[J].心血管病防治知识,2020,10(10):74-76.

[3]杨艳玲.预见性护理在急性心梗护理中的效果及对减少并发症发生的影响[J].临床护理研究,2023,32(21):118-120.

[4]云瑞华.预见性护理在急性心梗护理中的效果及减少并发症发生的影响探讨[J].医学论坛,2024,6(16):242-244.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)