中医针灸治疗偏头痛患者的临床价值研究

陈志豪

乐清市中医院 浙江温州 325600

偏头痛是常见慢性神经血管病,以反复单侧或双侧搏动性头痛为主,伴恶心、畏光等,病程长易复发,影响生活且致心理问题[1]。常规药物短期有效但易依赖、有不良反应,中医归为“头风”,针灸可通经络调气血,从根本改善病情。

1、资料与方法

1.1 一般资料

选取我院近期收治的100 例偏头痛患者,将其均分两组,每组50 例。对照组:男 18 例,女 32 例;年龄 20~58 岁,平均( 39.6±7.2, )岁;病程1~10 年。观察组:男 16 例,女 34 例;年龄 19~59 岁,平均( 39.2±6.8 )岁;病程1~11 年。两组患者基础资料比较无差异性( p>0.05λ

1.2 方法

对照组:给予布洛芬缓释胶囊(国药准字 H10900089,华北制药股份有限公司)口服,每次 0.3g ,每日 2 次;若疼痛控制不佳,加用琥珀酸舒马普坦片(国药准字H20040787,广东华润顺峰药业有限公司),每次 50mg ,头痛发作时服用,每日最大剂量不超过 100mgc 。连续治疗4 周。

观察组:中医针灸治疗。(1)辨证选穴:根据患者证型调整穴位,主穴均为百会、风池、太阳、合谷、太冲。肝阳上亢型:加太溪、行间,以

2、结果

平肝潜阳;气血不足型:加足三里、三阴交,以益气养血;痰浊上扰型:加丰隆、中脘,以化痰通络;瘀血阻络型:加血海、膈俞,以活血化瘀。(2)操作方法:患者取坐位或侧卧位,穴位皮肤用 75% 乙醇常规消毒。选用 0.30mm×40mm 一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),采用提插捻转补泻法:肝阳上亢、痰浊上扰、瘀血阻络型用泻法,气血不足型用补法。百会穴平刺 0.5~0.8 寸,风池穴向鼻尖方向斜刺0.8~1 寸,太阳穴直刺 0.3~0.5 寸,合谷穴直刺 0.5~1 寸,太冲穴直刺 0.5~0.8 寸,配穴按常规深度针刺。得气后留针 30min ,期间每 10min 行针 1 次,增强针感。每周治疗3 次,每次间隔1~2 天,连续治疗4 周[2]。

1.3 观察指标

统计对比两组治疗有效率、疼痛与发作指标、不良反应发生率

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计学软件分析数据。计量资料以均数 ± 标准差(  )表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内治疗前后比较采用配对t 检验;计数资料以率 (% )表示,组间比较采用 χ2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

)表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内治疗前后比较采用配对t 检验;计数资料以率 (% )表示,组间比较采用 χ2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

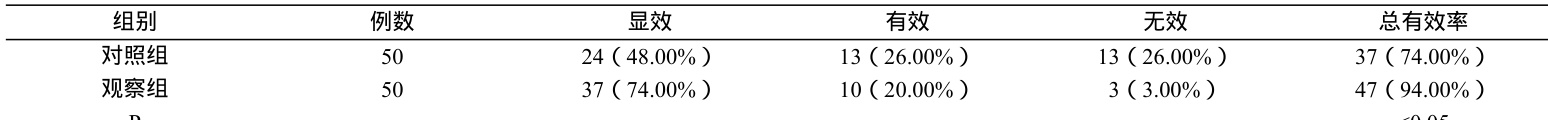

表1 两组患者临床疗效比较(例, % )

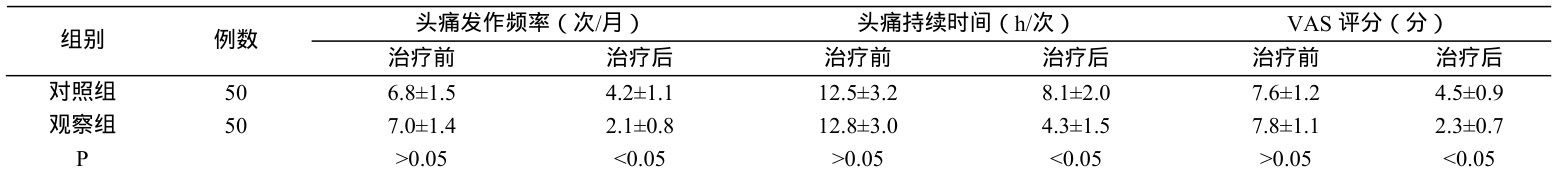

表2 两组患者治疗前后疼痛与发作指标比较( x±s )

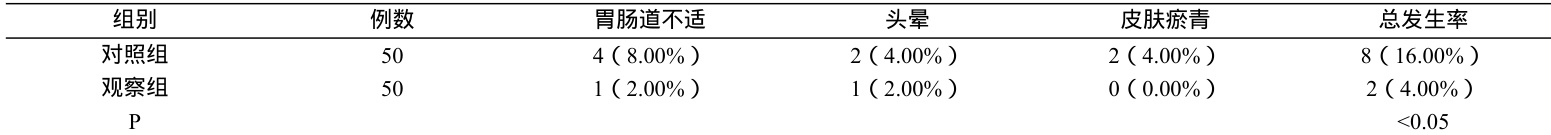

表3 两组患者不良反应发生率比较(例, % )

3、分析与讨论

现代医学认为偏头痛与神经递质失衡、血管舒缩异常、炎症因子释放相关,常规药物仅缓解症状,难除病因且长期用有不良反应。中医将其归“头风”,据《素问·风论》,病机为经络阻滞、气血不畅,如肝阳上亢扰窍、气血不足濡养失司等。针灸以“通经络、调气血”为核心,选百会、风池等穴,结合辨证配穴,辨证施治,从根本改善病机[3]。

本研究结果显示,观察组总有效率高于对照组,治疗后头痛发作频率、持续时间及VAS 评分均低于对照组,明确针灸治疗偏头痛疗效优于常规药物。其作用机制可能为:针灸通过刺激穴位,调节中枢神经系统中 5-羟色胺、多巴胺等神经递质水平,抑制疼痛信号传导;同时促进局部血液循环,改善脑供血,减轻血管痉挛,从多方面缓解头痛症状。在安全性上,观察组不良反应发生率更低。因针灸属物理治疗,可避免药物对胃肠道、神经系统的刺激,仅少数患者出现可自行消退的轻微皮肤瘀青(多与针刺手法或患者凝血功能稍差相关)。综上,中医针灸通过辨证选穴、精准针刺,能有效减轻疼痛、减少发作,且安全性高,疗效显著优于常规药物。

【参考文献】

[1]周文军. 中医针灸治疗偏头痛患者的临床价值研究[J]. 中国现代药物应用,2022,16(2):211-213.

[2]邢越,管一鸣,李樱. 评估针灸治疗偏头痛患者的临床效果及作用机制[J]. 饮食保健,2021(43):124-125.

[3]李亮. 中医针灸治疗偏头痛的用穴特点和配穴规律[J]. 健康之友,2021(13):73.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)