由“点”及“面”:民办高校课程思政从试点到全域推广 的实践进路研究

程斯

上海邦德职业技术学院 上海 200444

《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出全面推进课程思政建设,要求各类课程与思政课程同向同行。民办高校凭借机制灵活、贴近市场的优势,在应用型人才培养中占据重要地位,但受限于师资结构多元、办学资源差异大、质量标准不统一等特性,课程思政建设呈现局部试点成效显著、全域推进参差不齐的失衡状态。民办高校已陆续开展课程思政试点工作,并已形成典型经验,但仍有一些障碍。一是试点经验与其他学科适配性不足,如工科技术伦理模块难以直接迁移至文科文化自信培育;二是师资能力存在断层,非试点教师缺乏思政元素挖掘与教学转化能力;三是资源供给碎片化,试点积累的案例、教案未形成可共享的标准化资源包;四是评价体系单一化,仅以课堂观察衡量成效,未建立覆盖教、学、评全流程的质量标准[1]。上述问题亟需研究解决。

1 相关研究现状

国内研究成果主要聚焦三个维度:其一,融合模式研究,解伟提出建立政府、学校、企业三方协同机制,强调行业资源对课程思政的支撑作用[2];陈超从学科视角出发,指出工科应侧重创新报国、文科应侧重社会责任[3]。其二,试点经验总结,王丽迎以建桥学院为例,分析课程思政试点中师生互动、案例设计的关键环节[4]。其三,评价体系构建,研究提出输入、过程、输出三维评价框架,但对民办高校资源有限、师资多元特性的评价标准仍未予以完善。国外研究虽未直接使用课程思政概念,但其价值教育融入专业教学的实践可提供借鉴。如,美国社区学院在商科课程中融入商业伦理模块,通过企业导师参与教学实现价值引领[5];英国职业院校在工科专业中设置可持续发展课程,将思政目标与职业能力培养结合[6]。这些经验表明,行业参与、资源共享是实现价值教育全域覆盖的关键,但国外模式需结合我国民办高校办学体制与文化背景进行本土化调整。

2 民办高校课程思政试点的实践经验与障碍

2.1 实践经验

本文选取、建桥学院、杉达学院、视觉艺术学院为样本,通过对40 名教师、400 名学生的问卷调查与8 人次深度访谈,提炼试点阶段的典型经验,包括:

(1)学科差异化融合。不同学科基于专业特性形成了独特融合路径,如工科专业,建桥学院《机械制造基础》课程,以国产高端装备自主创新为核心,融入蛟龙号等案例,将技术伦理、创新报国理念转化为零件设计中的工匠精神,学生对思政元素与专业知识融合度的满意度达 82% ;经管类专业,开发社区服务伦理模块,通过基层党建引领社区治理实践项目,让学生在走访老旧小区中理解社会责任与民生关怀,试点班级学生参与志愿服务时长较非试点班级增加 40% ;艺术类专业,视觉艺术学院以红色文化传承为主题,组织学生创作中共一大会址系列画作,将审美育人与理想信念教育结合。

(2)师资协同培育。试点院校构建思政专家、专业课教师、行业导师三方协同团队。如,杉达学院成立课程思政工作坊,每周开展一次联合备课,专家指导思政元素挖掘,专业课教师负责教学转化,行业导师提供实践案例。《国际贸易实务》课程中,行业导师分享企业合规经营与国家形象维护案例,专家提炼规则意识等元素,专业教师设计进出口业务中的伦理决策实训任务,实现三方联动培育。

(3)资源本地化开发。试点院校充分利用地域资源,形成红色基因与行业实践融合的资源特色。如,联合中共一大会址纪念馆等,开发红色文化实践手册;建桥学院与特斯拉工厂合作,录制绿色制造与社会责任微课。这些本地化资源因贴近学生生活、契合专业需求,在学生中的使用率达90% ,显著高于外购的通用型资源。

2.2 推广障碍

尽管试点成效显著,但在向非试点专业、非试点院校推广时,出现了以下障碍:

(1)经验适配性不足。试点经验与其他学科、院校的“适配断层”。一是学科适配难,如工科技术伦理模块难以迁移至文科,如某高校尝试将机械专业的案例教学法直接用于汉语言文学专业,导致思政元素生硬植入,学生满意度仅 38% ;二是院校适配难,办学资源丰富的院校试点的企业深度参与模式,在资源有限的小型民办高校难以复制,某院校尝试引入企业导师,但因经费不足、合作有限,仅维持2 个月。

(2)师资能力不均衡。非试点教师存在“能力短板”。调查显示,67%的非试点教师表示不知道如何挖掘本学科的思政元素,58%认为缺乏将思政元素转化为教学活动的方法。一方面,民办高校兼职教师占比高,这类教师流动性大、缺乏系统培训,难以掌握课程思政教学方法;另一方面,非试点教师未参与试点工作坊,仅通过经验分享会获取信息,对试点经验的理解停留在表面模仿,未形成个性化转化能力。

(3)共享机制缺失。试点院校积累的资源未形成标准化、可共享的体系。一是资源格式不统一,如的社区服务案例为Word 文档,建桥学院的技术伦理微课为视频格式,缺乏统一的分类标准与检索工具;二是共享渠道不畅,院校间存在资源壁垒,仅3 所试点院校通过民办高校联盟分享部分资源,其他院校需自主开发。

(4)评价体系不健全。现有评价仅覆盖试点课程,未形成全域适用的质量标准。一是评价维度单一, 89% 的院校仅通过课堂观察衡量思政元素融入情况,未关注学生价值观变化、职业伦理践行等长期成效;二是评价主体单一,以校内专家评审为主,未纳入学生、企业等第三方评价。

3 民办高校课程思政全域推广的实践路径

基于试点经验与推广障碍,本文从融合模式、师资培育、资源供给、评价机制等四个维度,构建民办高校课程思政全域推广路径[7]。

3.1 构建学科差异化融合的标准框架

针对经验适配性不足问题,建立“核心目标+通用方法+学科细则”的三级标准化框架,实现试点经验向全域适用转化。

(1)明确跨学科通用目标。设定民办高校课程思政全域推广的三大核心目标。一是价值引领,培养学生的家国情怀、社会责任感与职业伦理;二是能力融合,将思政素养转化为职业岗位所需的沟通协作、伦理决策能力;三是认知提升,让学生理解专业知识与国家战略、社会需求的关联。这三大目标适用于所有学科,为全域推广提供统一方向。

(2)提炼跨学科通用方法。总结试点经验中的可迁移方法,一是案例教学法,通用操作步骤为“选取典型案例→提炼思政元素→设计教学活动→组织讨论反思”,工科案例侧重技术创新,文科侧重文化传承,但操作流程一致;二是实践融入法,通用路径为“确定实践主题→对接实践场景→设计思政任务→总结价值认知”,工科实践聚焦技术攻关,经管实践聚焦社区服务,但均需明确思政任务与价值总结环节;三是问题导向法,通过“提出专业问题→分析问题背后的思政内涵→解决问题中践行思政理念”,如在《财务管理》课程中,提出企业利润与社会责任平衡问题,引导学生思考商业伦理;在《建筑结构》课程中,提出抗震设计与生命安全问题,强化责任意识。

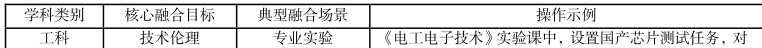

(3)制定学科差异化细则。结合不同学科特性,细化融合重点与操作示例,形成《民办高校课程思政学科融合细则手册》(如表1),为非试点教师提供操作指南。

表1 民办高校课程思政学科差异化融合细则(节选)

3.2 打造“全员覆盖、分层培育”的师资体系

针对师资能力不均衡问题,构建“基础培训+专项提升+精英引领”的分层培育体系,实现师资能力全域提升。

(1)基础培训。覆盖全体教师,解决入门难问题。依托民办高校教师思政工作研究基地,开展线上线下结合的基础培训。线上开发课程思政入门微课,内容包括思政元素挖掘方法、教学活动设计技巧、典型案例解析,要求教师在学期初完成学习并通过考核;线下组织巡回宣讲会,由试点院校优秀教师分享从 0 到 1 开展课程思政的经验。同时,为兼职教师定制轻量化培训包,包含融合细则、典型案例及教案模板,降低培训时间成本。

(2)专项提升。聚焦非试点教师,解决转化难问题。组建跨校学科帮扶小组,由试点院校学科带头人担任组长,对接非试点院校同专业教师。一是开展一对一指导,通过定期备课、听课评课,帮助非试点教师将试点经验转化为个性化教案。如建桥学院机械专业带头人指导某非试点院校教师,将技术伦理模块调整为适配其院校智能制造专业的工业机器人伦理内容;二是组织跨校联合备课,每两周开展 1 次线上研讨,共享思政元素清单、教学反思报告,2025 年计划组建工科、文科、经管、艺术4 类帮扶小组,覆盖所有非试点专业。

(3)精英引领。培育骨干教师,解决引领难问题。实施民办高校课程思政骨干教师培育计划。从每所院校选拔 10-15 名教师,通过“高校进修+企业实践+项目攻关”培养,学习思政理论与教学方法;企业实践对接自贸区、特斯拉工厂等单位,获取行业思政素材;项目攻关围绕课程思政资源开发、评价体系设计等课题,形成研究成果。培育后的骨干教师需承担本校非试点教师指导任务,形成精英引领、全员提升的良性循环。

3.3 建设“智能共享、分类适配”的资源平台

对资源共享机制缺失问题,构建民办高校课程思政智能资源共享平台,实现资源供给全域覆盖。

(1)资源标准化建设。制定《民办高校课程思政资源分类与编码标准》,将资源分为案例库、教案模板、微课视频、实践手册四大类,每类按学科-专业-课程三级分类,赋予唯一编码。同时,明确资源编写规范,案例需包含专业知识点、思政元素、教学建议三部分;教案模板需预留思政目标、思政活动、评价方式填写栏;微课视频时长控制在5-8 分钟,突出思政元素与专业知识的结合点。通过标准化,确保资源格式统一、内容完整、可直接使用。

(2)平台智能化功能。平台开发智能检索、个性化推荐、数据统计三大功能。智能检索支持关键词+学科+课程多维度查询,教师输入“国际贸易+规则意识”,即可获取相关案例、教案;个性化推荐基于教师学科、教龄、教学需求自动推送资源,如为新教师推荐入门级教案模板,为资深教师推荐创新型案例;数据统计功能实时显示资源使用情况,为资源更新提供依据。平台还设置用户反馈模块,教师可评价资源质量并提出改进建议,形成“资源开发-使用-反馈-优化”的循环。

(3)资源协同开发。建立“民办高校+行业企业+红色基地”资源协同开发联盟。每所院校负责 1-2 个学科的资源开发;行业企业(如自贸区企业、特斯拉)提供最新实践案例;红色基地(如一大会址纪念馆)提供红色文化素材。联盟每季度召开资源评审会,对开发的资源进行质量把关,确保资源贴近专业、符合需求、具有教育意义。

3.4 构建“全流程、多主体”的评价体系

针对评价体系不健全问题,建立输入-过程-输出全流程评价框架,引入多主体参与,确保全域推广质量。

(1)输入环节:聚焦教案质量,确保源头达标。组建“学科专家+思政专家+行业代表”审核小组,对所有课程的教案进行思政融合度审核。包括思政目标与专业目标一致性、思政元素与知识点关联性、教学活动与思政目标匹配性等核心指标。审核不通过的教案,由审核小组提出修改建议,教师修改后重新审核,直至达标。

(2)过程环节:关注教学实效,动态调整优化。采用“课堂观察+学生访谈+过程性考核”多维度评价。课堂观察由校督导团实施,使用《课程思政课堂观察量表》,从思政元素引入自然度、学生参与度、师生互动质量三个维度打分;学生访谈每学期开展 1 次,随机选取 10%的学生,了解其对思政内容的理解程度、课堂体验满意度;过程性考核将思政素养纳入平时成绩,如在实践课程中,根据学生社会责任践行情况、团队协作表现打分。评价结果实时反馈给教师,帮助其调整教学策略。

(3)输出环节:衡量长期成效,对接人才需求。引入“学生发展追踪+企业反馈”评价,学生发展追踪通过毕业1-2 年跟踪调查,了解学生职业伦理践行情况、社会责任感表现,如是否在工作中坚守诚信、是否参与志愿服务等;企业反馈通过用人单位满意度调查,收集企业对毕业生思政素养的评价,如团队协作能力、责任意识、合规意识等。

4 结语

民办高校课程思政从试点验证到全域推广,是实现三全育人的关键一步,也是民办高校提升办学质量、彰 显育人特色的必由之路。未来,民办高校课程思政全域推广还需进一步探索:一是加强区域协同,推动跨省民 办高校资源共享与经验互鉴;二是深化技术赋能,利用 AI、虚拟现实等技术开发沉浸式思政教学资源;三是强 化行业协同,建立校企共建课程思政联盟,让行业需求深度融入课程思政设计[8]。相信通过持续创新与实践, 民办高校将实现课程思政高质量全域覆盖,为国家培养更多德技并修、知行合一的应用型人才。

参考文献:

[1]雷雨婷,董军.教育强国战略下高校思政课实践教学与专业实践的互嵌融合[J].北方民族大学学报,2025(5):166-176.

[2]解伟,许传阳,曹中秋.当前高校毕业生就业状况调查及对策分析[J].河南教育(高教),2024(8):39-40.

[3]陈超,钟冀平.浅析“微时代”高校思想政治教育创新研究—评《“微时代”高校思想政治教育创新研究》[J].教育发展研究,2020,40(2):2.

[4]王丽迎.不同类型大学生就业心理研究[J].轻工业,2024(5):96-98.

[5]陈启迪.美国高校职业生涯教育的特点及启示[J].职业教育研究,2022(10):92-9

[6]刘青青,孙曼丽.英国高校职业生涯教育的特点及启示[J].职业教育研究,2020(10):81-86.

[7]方万一心.高校课程思政与思政课程协同育人机制构建研究[D].宁夏大学,2025.

[8]张德荣,唐自慧.思政课教学改革与创新研究[M].西南财经大学出版社:202504:295.

本文系民办高校教师思政工作研究基地2025 年重点课题《民办高校课程思政与专业教育的融合模式研究》(项目编号:G2025ZD09)研究成果。

作者简介:程斯(1985 年7 月-)女,汉,硕士,安徽安庆人,硕士,从事社会工作方面的工作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)