蒙台梭利教师培训体系对幼儿教师教学理念转变的影响研究

王迎娜

博苑教育

1、蒙台梭利教师培训体系概述

1.1 蒙台梭利教学法基本理念

蒙台梭利教师培训体系以“儿童发展规律”为核心,构建了三大核心理念框架。其一为“以儿童为中心”,强调教育需顺应儿童内在发展节奏,尊重其自主探索权利[1]。其二为“自由与秩序的平衡”,要求教师在创设“有准备的环境”时,既保障儿童自由选择教具的权利,又通过明确的规则培养其自律性。其三为“教师的引导角色”,强调教师需从传统讲授者转型为观察者与支持者,通过科学记录儿童行为(如“工作周期观察表”)精准识别其发展需求,并在适当时机示范教具操作,避免过度干预。

1.2 蒙台梭利教师培训体系结构

蒙台梭利教师培训采用“三阶螺旋递进”模式,分阶段实现理念内化与行为转化。基础阶段聚焦理论奠基,涵盖蒙氏教育哲学、儿童发展心理学及教具原理。中级阶段强化技能迁移,设置“微格教学实验室”进行教具操作标准化训练。高级阶段注重生态整合,要求教师完成驻园实践,系统学习班级管理、家长沟通及跨领域课程设计。培训全程嵌入“理论研习—实践操作—反思评估”循环机制,此结构通过渐进式能力培养,确保教师从理念认知到行为转化的完整闭环。

2、我国幼儿教师教学理念现状分析

2.1 当前主流教学理念类型划分

我国幼儿教师的教学理念呈现“双轨并行”特征:一是教师中心型,以集体授课和知识灌输为主,强调标准化教学流程[2]。例如,部分教师仍采用“教师讲、幼儿跟读”的模式,注重拼音、算术等学科知识的机械训练,导致幼儿动手操作与自主探索机会匮乏。二是学科导向型,将小学化内容前置,如要求幼儿背诵古诗或完成书面练习,忽视游戏化教学的价值。这类理念下,教师常将“教育目标”简化为知识积累,导致幼儿过早承受认知负荷,创造力与想象力发展受限。此外,部分幼儿园存在“保育优先型”倾向,将教师角色定位为生活照料者,弱化其教育专业性,使教学活动流于表面化。这些理念的固化直接造成幼儿学习兴趣下降、社会性发展滞后,并加剧“小学化”痼疾的蔓延。

图 1 教师中心型课堂教学

2.2 理念转变中的阻力与现实因素

教学理念转型面临多重现实阻力。教师教育背景方面,部分教师职前培养偏重艺术技能(如钢琴、绘画),而儿童心理学、游戏化课程设计等核心素养训练不足,导致其难以跳出传统教学模式。教研资源匮乏则体现为幼儿园缺乏系统化教研支持,教师难以获取适龄化教学案例或科学观察工具,例如多数教师仅凭经验判断幼儿行为,缺乏基于发展规律的干预策略。管理体制限制进一步加剧困境:幼儿园一日流程高度程式化,教师需完成大量行政事务(如填表、迎检),挤压教学设计时间;同时,家长对“显性成果”的过度期待(如识字量)迫使教师迎合外部需求,背离以儿童为本的教育原则。这些因素共同形成理念转型的“玻璃天花板”,阻碍教师从知识传授者向引导者角色进化。

2.3 教师自我认知与专业成长需求分析

一线教师对专业成长存在显著矛盾性诉求。部分教师坦言,培训内容与日常教学脱节,如理论学习强调“儿童自主性”,却未提供具体操作框架,导致其面对班级管理、家长沟通等现实问题时无所适从[3]。此外,教师普遍渴望提升教科研能力,但职前教育缺乏研究方法训练,职后培训又偏重技能速成(如手工制作),使其难以将实践经验转化为系统性成果。这种“认知超前、行动滞后”的割裂状态,不仅削弱教师职业自信,更导致教学实践中出现“理念悬浮”现象——教师虽口头倡导“以幼儿为中心”,实际仍依赖传统管控手段维持课堂秩序。

3、蒙台梭利培训体系介入对教学理念转变的作用机制

3.1 理念激发:基于案例化学习的认知更新

蒙台梭利培训体系通过沉浸式案例教学重构教师对儿童发展的认知。培训中引入真实课堂录像与教具操作案例,例如展示“敏感期儿童反复操作教具”的行为片段,引导教师分析其背后的认知逻辑:

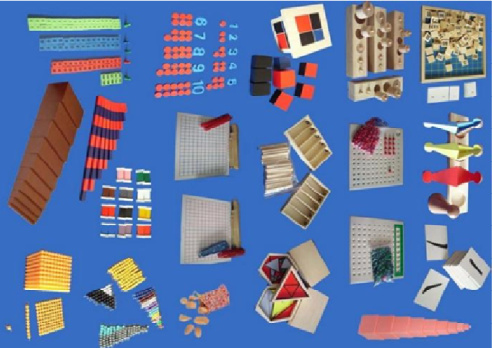

儿童通过重复动作满足内在秩序需求,而非成人视角的“无意义行为”。培训师同步解析蒙氏“吸收性心智”理论,结合案例说明 0-6 岁儿童如何通过感官互动自主建构知识体系,例如触觉教具(如砂纸字母板)如何促进语言敏感期的神经突触连接。

图 2 蒙台梭利教具

此类案例教学通过“现象—理论—策略”的递进模式,促使教师打破“教师中心”的固有认知,转而建立“儿童自主发展优先”的底层逻辑。为防理念悬浮,培训设置即时反馈环节,要求教师基于案例设计个性化观察量表,确保理论内化为可操作工具。

3.2 教学行为再造:从技能训练到课堂应用

培训通过三阶行为转化机制推动教学实践革新。模拟教学阶段,教师需在“微格实验室”完成标准化教具演示,例如“粉红塔”操作需遵循“从左至右、由大到小”的秩序规则,强化动作分解与错误控制意识。实地带班阶段,教师需在真实班级中实施“自由工作”环节,记录儿童选择教具的频率与时长,据此调整教具投放策略(如将高使用率教具置于易取位置)。教学反思阶段,培训师组织“案例复盘会”,对比教师预设目标与儿童实际行为差异,例如某教师原计划引导数学区活动,但儿童持续选择生活区倒水工作,反思后调整为“通过倒水动作渗透容量比较概念”。此闭环训练通过“预设—实践—修正”的循环,促使教师从机械执行转向动态调整,有效避免“教具操作形式化”问题。

3.3 教师角色转变路径分析

蒙台梭利培训以角色剥离与重构为核心,分三步实现教师职能转型。第一步为“观察者”能力培养,教师需掌握“非干扰性观察法”,例如使用“工作周期记录表”连续记录儿童 15 分钟内的专注行为,识别其兴趣点与发展需求。第二步为“引导者”行为塑造,培训要求教师在儿童求助时采用“三段式语言”(示范—提示—退出),如数学教具操作中仅演示关键步骤,留白供儿童自主探索。第三步为“环境设计师”角色深化,教师需根据班级儿童发展水平设计“有准备的环境”,例如将感官区教具按难度梯度排列,确保儿童能自主选择符合“最近发展区”的学习材料。实际教学中,教师角色转变表现为:集体授课时间缩减至每日 20% ,80%时间用于个别化观察与指导;课堂指令从“跟我做”转为“你可以试试看”,形成“儿童主导—教师支持”的新型互动模式。

4、结论

本研究通过系统解构蒙台梭利教师培训体系,揭示了其对幼儿教师教学理念转型的三重作用机制。第一,该体系以儿童发展规律为内核,通过案例化教学实现认知重构,有效消解了传统理念中“教师中心”与“学科导向”的思维惯性。第二,“模拟—实践—反思”的闭环训练模式,将抽象理念转化为可观测的教学行为,解决了理念与实践脱节的普遍问题。第三,角色转变路径通过分阶段能力培养,促使教师从知识传授者进化为观察引导者,重塑了师幼互动生态。相关研究成果为解决我国幼儿教师专业发展中的“理念悬置”困境提供了理论依据与实践框架,对优化学前教育质量、推动教师角色转型具有现实指导价值。

参考文献

[1]徐芳羚子,胡桂英.高校蒙台梭利教育法课程教学探索[J].新疆职业大学学报,2023,31(01):54-57.

[2]曾思.蒙台梭利 3~6 岁儿童教师培训课程探析[J].科学咨询,2022,(03):58-60.

[3]付梦婷.蒙台梭利教师教育思想及实践研究[D].福建师范大学,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)