青少年语言素养提升的“三位四维”协同实践路径探索

王瑛红 林婧

山东省威海艺术学校 264200

一、引言

当前青少年语言素养面临诸多现实问题:电子设备依赖导致汉字书写不规范,网络语言冲击使正式表达能力弱化,传统文化认知与语言运用脱节。现有单一化语言教学模式难以满足综合培育需求,因此本研究设计“三位四维”协同实践模式,通过多载体联动提升青少年语言素养,重点聚焦实践路径与效果验证。

二、青少年语言素养现状调查

(一)调查实施

对象:覆盖 6 所学校,兼顾城乡地区,共发放问卷 1500 份,回收有效问卷 1386 份;访谈 30 名青少年、20 名语文教师、15 名家长。

工具:问卷含 35 个实操性问题,访谈提纲聚焦日常语言使用场景。

(二)核心问题呈现

1.语言基础薄弱:仅 42.3%青少年能准确书写常用易错字,38.7%存在拼音声调标注错误; 65.1% 青少年承认 “书写时依赖输入法,忘记正确笔顺”(如 “火” 字先写两边再写中间)。教师访谈中, 80% 提到“学生对汉字形音义理解割裂,如知道‘孝’字写法,但不了解其‘敬老’的文化内涵”。

2.语感表达欠缺: 53.8% 青少年课堂发言逻辑混乱,31.5%诵读经典文本时“无情感起伏,如同念字”。家长反映,70%孩子“日常交流常用‘绝绝子’等网络词,写作文时难以用规范语言表达情感”。

3.创造性运用不足:仅 28.7% 青少年能在写作中运用比喻、排比等修辞;67.2%表示“写作文时习惯套用模板,不敢尝试新视角”。以“家乡”为主题写作,80%学生仅描述“家乡的风景、美食”,缺乏个性化表达。

4.文化传承薄弱:45.6%青少年不知“福”字倒贴的寓意, 29.3% 无法解释“清明祭祖”中的传统语言礼仪。在“汉字文化认知”测试中,平均得分仅 58.2 分。

三、“三位四维” 模式实践设计与实施

(一)实践整体规划

选取 600 名青少年分为实验组(采用该模式)与对照组(传统教学),通过实践验证其效果。时间:16 周(每周汉字工作坊 1 次、音疗诵读角 1 次、艺术创作团 2 次,每次 90 分钟)地点:2 所中学、1 所青少年活动中心(设置专用教室,配备书法工具、音响设备、绘画材料)分组:实验组 300 人,对照组 300 人(采用传统语言教学,如课堂讲授、课后作业)

(二)各载体具体实践流程

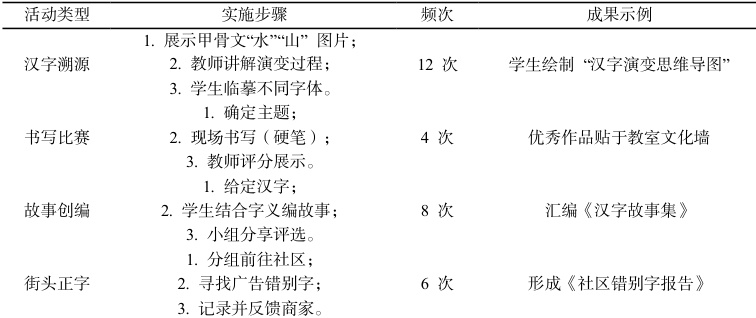

1.汉字工作坊(聚焦“语言基础+ 文化传承”)

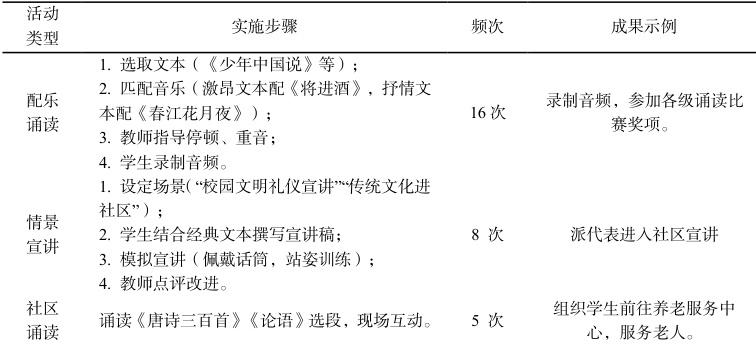

2. 音疗诵读角(聚焦“语感表达+文化传承”)

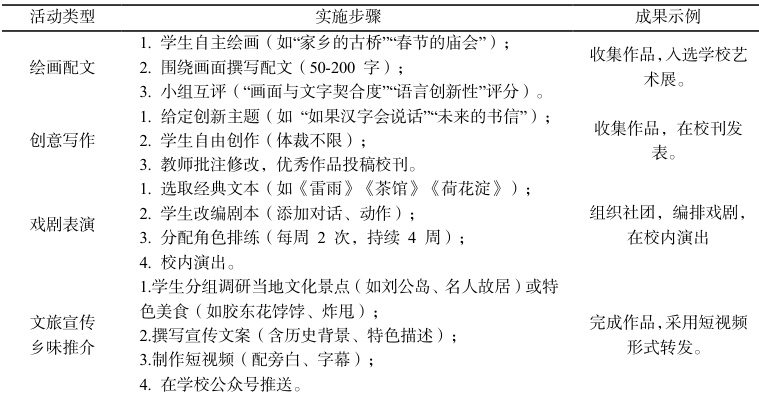

4. 艺术创作团(聚焦“创造性运用+文化传承”)

四、“三位四维” 模式实践效果评估

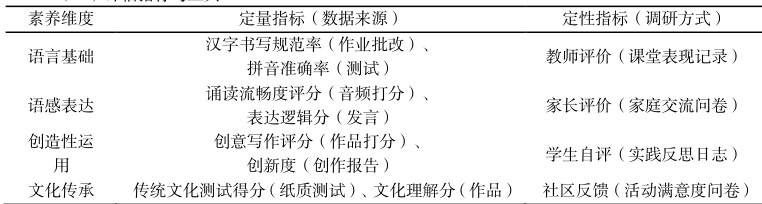

(一)评估指标与工具

(二)核心评估结果(对比数据)

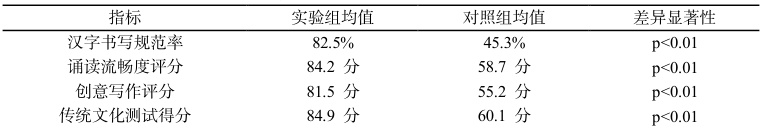

1.定量结果(实验组 vs 对照组,实践后)

2.定性结果(实践案例)

教师反馈: 90% 教师认为“实验组学生书写明显规范,难写字正确率从 30% 提升至 75% ;课堂发言时,能结合经典文本表达观点。

家长反馈: 85% 家长提到“孩子主动要求购买阅读书籍,周末会和家人分享汉字故事。

学生反馈:88%实验组学生反映“通过艺术创作团的戏剧表演,我学会了用对话展现人物性格,在写记叙文时能让角色更生动”“街头正字活动后,看到错别字会主动纠正,更重视汉字规范了”。

社区反馈:养老服务中心负责人表示“青少年的诵读活动很受欢迎,老人们不仅喜欢听,还跟着学,促进了传统文化传播”。

五、实践模式优化与推广

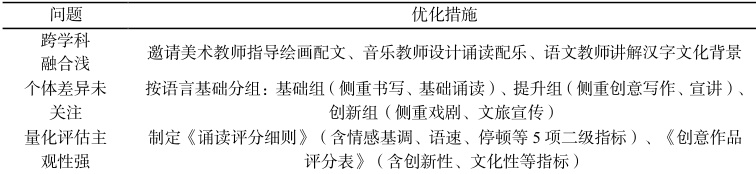

(一)实践中的问题与优化措施

(二)推广路径

校际推广:编制“三位四维”模式实践手册,在试点学校开展培训,组织教师观摩实践课

社区推广:与社区合作开设“周末语言素养课堂”,每周开展 1 次汉字工作坊或诵读活动,吸引社区青少年参与。

资源共享:在地方教育平台上传实践视频、优秀作品。

六、结论

“三位四维”协同实践模式通过汉字工作坊、音疗诵读角、艺术创作团三大载体的联动,有效解决了青少年语言素养培育中的实践难题。实践表明,该模式能显著提升青少年的语言基础、语感表达、创造性运用与文化传承能力,且具有较强的可操作性与推广价值。后续进一步扩大实践范围,结合不同地区文化特色优化活动内容,推动青少年语言素养培育常态化、实效化。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)