谈《清代川滇边务大臣衙门档案》中的称谓词“沐恩”

梁沅玙 黄英

西南民族大学 中国语言文学学院 成都 610041

称谓词是用来称述人与事物的词语,从狭义上来说,仅指人的称呼。因此,称谓可以说是社会关系的在语言上的表达形式,尤其能反映交际双方的身份、所处地位、相互关系等信息。受特定社会制度与军营文化的影响,明代时期产生了一批具有特色和时代特征的、反映官职层级关系的敬谦称谓词,又为清代所继承下来,这在《清代川滇边务大臣衙门档案》[1]里体现得较为集中。

《清代川滇边务大臣衙门档案》(共68 册,下称《边务档案》)是由四川省档案馆整理、巴蜀书社于2023 年9 月出版的文书影印汇编,是钦差川滇边务大臣赵尔丰等人于1906 年至1911 年间,在川边处理的公务以及各机关间所传递文书的真实记录。这些未被后人修改过的文书,为我们探讨晚清军营中的语言现象提供了宝贵的一手材料。翻看《边务档案》的文书,“沐恩”一词以其不同于使用官衔、职位等方式的称谓,而显得较为特殊。“沐恩”为动宾结构,是“沐浴恩泽、蒙受恩惠”的意思,却常被发文者用作自称。用例如下:

(1)《宣统三年二月·程凤翔禀》:沐恩曾于去年秋间在鸡贡冲要地方修卡栏,两处凡往来货物及放空骡马䭾牛,均令挂号登记,年终综核出货若干,进货若干,而米粮盐茶出入之数,即可得其大概,至今将近半年,容俟查明,即行具报。(40/410)

(2)《光绪三十四年六月·尤梦贤禀》:我恩帅手持虎节,甲胄需人,驾出龙城,驰驱纳士,沐恩性质至愚,每以实心徒自矢,而应酬见短,久为世俗所难容,非恩帅无以用沐恩,故沐恩讵能负恩帅倘得葑菲无遗蘋蘩见采,愿执鞭镫以追随,感岂立功异域,得荷干戈而前导。(《边务档案》7/477)

(3)《宣统二年十月·吴秉钧禀》:沐恩于初七日在喜达同刘帮带筱亭开拔,因张占标所坐囚笼拖山难行至十

四日方至贡嘎岭,十五日奉统领谕将夺回快枪三杆、骡马二十七匹,理合缴案,以归画一。(《边务档案》27/440)(4)《宣统元年五月·谢安邦禀》:窃沐恩一介微员,浅鲜知识,屡受知遇之恩,未报捐埃之忱。兹因沐恩代病,陈恳赏号回省就医,禀辞起程,于端午前抵里,虽经延医调治,而里塘药材不全,服之总未见效。(33/275)

在明代以前,“沐恩”并未延伸出其他用法,人们普遍使用的是其字面之义,如唐崔致远《桂苑笔耕集》有:“沐恩命于尧阶,泛光辉于阮巷。”且“沐”与“恩”之间的联系还不那么紧密,“恩”通常与下文的名词构成偏正结构。然作为自称的“沐恩”,用例于《边务档案》中俯拾皆是。事实上,其语义发展与指称范围,背后牵涉制度、文化和社会风气的深层变迁,渊源可追溯至明代军营。

“沐恩”自称的这一用法,首先由明朝的武臣开始。明《万历野获编》卷十七的“武臣自称”对此有所提及:“江陵当国,文武皆以异礼礼之,边将如戚继光之位三孤,李成梁之封五等,皆自称门下沐恩小的某万叩头跪禀。”[2]戚继光、李成梁皆为明朝著名军事将领,他们自称“沐恩”,虽被视为“异礼”,我们从中却可以看出,明代武臣当中已出现通过自称“沐恩”来表达效忠与依附的用法。不过,这种自称仍是特例,并未被普遍使用。

降至清代,“沐恩”之称已相沿成习,发展成为军营中普遍通行的自称惯例,即所谓“营例”。清人陈昌辑在《霆军纪略》第十四卷里,记录了太平天国捻军投降清阵营后,所使用的称呼之情形:“其带队之降人,又以渐更换变化于无形,待降将以恩,并令本部将士推诚相与,以杜猜嫌。顾于体制,则稍靳之,不令降军与本部将官齿,虽已奏给三四品崇衔,统领数千之众,而谒见本部敌体以下将官,犹领堂属,礼沿营例,自称沐恩,谓沐不杀之恩也。”[3]“沐恩”在清军营中已经成为了为军兵所默认的“营例”,足可说明其使用的普遍情况。按照《霆军纪略》中的说法,降军自称“沐恩”,是视为“沐不杀之恩”之义。然此语境是有其特定的时代和语境的,不能笼统地说清士兵自称“沐恩”都为此义。我们认为,其本质仍从“沐浴恩泽”义引申而来,表明是在不对等的等级关系中确认身份和归属。

清代武官自称“沐恩”多数仍泛指蒙受上司提拔之恩,徐珂在《清稗类钞》中已有明确的解释:“武官对于受辖之官,……又有称沐恩者,谓效力军中官职之迁擢,皆受其恩于上官也。”[4]这一解释揭示出“沐恩”之自称,其实重在强调武官的官职升迁皆源自上司的恩典与提拔。在《官场现形记》中,有一个典型例证:“到了第二天,冒得官请了三天假,一直到第四天,才上去叩谢提台,口称沐恩自不小心走滑了脚,倒呌老帅操心。沐恩实在感激得很。沐恩家里还有八十岁的老娘,孩子年纪小,都不会挣饭吃。沐恩跌下去的时候,自己也还明白。”[5]江阴砲船管带冒得官,其名谐音“冒得官”,颇具反讽意味。根据小说当中的描述,该职实为冒得官通过银钱购得他人奖札、冒名顶替而来,继而假借长官提拔之名获得委任。正因如此,为凸显“蒙恩受荐”之假象,巩固其本不合法的职位,冒得官在面见上司时屡称“沐恩”,是其刻意强调所谓“恩遇”关系,有谄媚逢迎的意味。

我们观察《边务档案》中的用例,“沐恩”的使用者几乎均为军营中的管带级军官。值得注意的是,这些武官在文牍中并非仅使用“沐恩”一词自称,他们还常根据语境在文书当中交替使用“标下”“管带”等其他谦称。这说明,“沐恩”其实也是特定语境下有选择性的自称方式之一,这一点在《边务档案》所涉历史背景体现出来。光绪三十三年(1907 年),清廷在川滇边务地区推行军队改革,赵尔丰作为钦差边务大臣及最高军事统帅,掌握武职人事任免大权,许多军官确实是由其直接提拔的。此类“沐恩”自称文书,集中出现于宣统元年及之后,时间上与晚清军制改革后的新军官体系的确立时间契合。例如,在例(4)谢安邦呈赵尔丰的禀文中有“屡受知遇之恩”之语,可与之互证,即军官们使用“沐恩”,实际上也正是他们出于对赵尔丰个人知遇、提拔之恩的自觉回应。

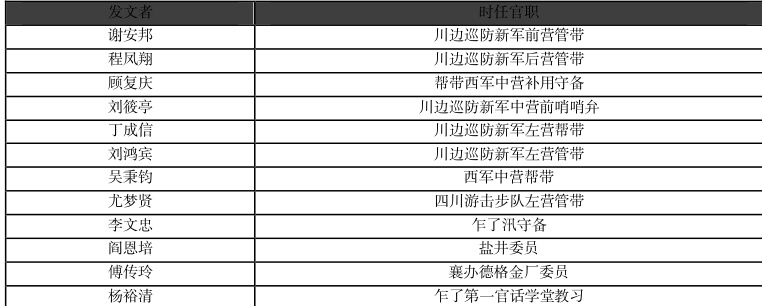

由此看来,“沐恩”确系在军营当中较为普遍使用。《汉语称谓词典》对“沐恩”的解释加上了“军营”的限定词,将其解释为“明清时军官对官长自称”。在《边务档案》当中,使用者的确以军官居多,但似乎还有例外。我们将《边务档案》当中使用过“沐恩”者的职位做了一个统计,见下表:

《边务档案》中所见“沐恩”的使用者虽以武职官员为主,但范围似乎有所扩大,不乏文职身份人员,如委员、教习等也使用此自称。这一现象表明,“沐恩”一词的适用场域已不再局限于传统军营,而是扩展至具有军政合一性质的边务行政机构之中。此类文职人员亦循“营例”自称“沐恩”,很有可能是这些官员都是赵尔丰一手提拔起来的,而赵尔丰所领导的本就具备军营性质,故而沿用营例以强调人身依附与恩惠关系。

此外,“沐恩”作为自称谦辞,其情感色彩在明清时期发生了显著变迁。在明代,该称谓虽已见于武官文书,却多被时人视为谄媚逾礼之举,甚至遭致讥讽,例如明王世贞《觚不觚录》当中,谈到了各类称谓以及对于“沐恩”这一称谓的态度:

“余初于西曹见谈旧事,投刺有异者:一大臣于正德中上书太监刘瑾,云:门下小厮某上恩主老公公嘉靖中。一仪部郎谒翊国公勛,则云渺渺小学生某。皆极卑謟可笑。然至余所亲见,复有怪诞不经者……一曰门下沐恩小的,一曰何罪生。此皆可呕秽,不堪捧腹。”

样,在上文提到过的明《万历野获编》的“武臣自称”当中,关于“沐恩”的使用是这样记载的:

“往时浙弁牛姓者,官副总兵,上揭张永嘉相公,自称走狗爬见。其甥屠谕德应峻耻之,至不与交。然此右列常事耳。江陵当国,文武皆以异礼礼之,边将如戚继光之位三孤,李成梁之封五等,皆自称门下沐恩小的某万叩头跪禀,又何怪于副将之走狗耶?”

所谓“右列常事”,是指明代武官群体中普遍存在以极度卑谄的称谓自称的风气,时人往往鄙夷视之。沈德符将“沐恩”与“走狗爬见”相提并论,反映出该称谓在明代士大夫眼中所具有的显著贬义色彩。然而,正是这样一个在明代被讥为谄媚的称呼,至清代却逐渐演变为军营中常规的谦称“营例”,并在《边务档案》中广泛使用,其情感色彩经历了从贬斥到中性的显著变迁。我们推测,这一转变或与明清时期文武统属关系之深化有关。上文中的“江陵”即首辅张居正,他虽为文臣,却实际统摄兵事,威权极重。戚继光、李成梁等名将虽战功赫赫,亦皆出于其提拔,故皆以“门下沐恩”自称,以表示谦卑与依附。

通过以上的分析我们能够得出一个结论,“沐恩”一词在语用上具有明显的语义及词性转变路径,它既表示“蒙受恩惠”的动作或状态,又隐喻着“蒙恩之人”的身份认同。二者构成顺承——正因有“沐恩”之实,乃有“沐恩”之称。从动宾短语到身份指称,实际上是语境作用下词义功能转化的结果,体现出称谓使用中对上下级恩遇关系的有意强调。这也是汉语称谓词所具有的社会性的具体呈现。

参考文献:

[1] 四川省档案馆编.清代川滇边务大臣衙门档案(共68 册)[M].巴蜀书社,2023 年。

[2] (明)沈德符撰.万历野获编[M].清道光七年姚氏刻同治八年补修本,第35 页。

[3] (清)陈昌辑.霆军纪略[M].清光绪八年刻本,第13 页。

[4] (民国)徐珂辑.清稗类钞[M].民国六年商务印书馆排印本,第12 页。

[5] (清)李伯元撰.官场现形记[M].清光绪上海世界繁华报馆排印本,第5 页。

作者简介:梁沅玙硕士在读,研究方向:汉语言文字学。

黄英,博士,讲师,。研究方向:中古及近代汉语研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)