传统文化赋能高中生物跨学科作业开发:“二十四节气与生物节律”的融合路径与素养落地

刘洁 万晓军

江西省安义中学 江西南昌 330500

高中生物学核心素养涵盖生命观念、科学思维、科学探究与社会责任四大维度。高考命题践行 “价值引领、素养导向、能力为重、知识为基” 综合评价体系,融传统文化、科技前沿与社会热点,考查知识迁移及复杂问题解决能力。

二十四节气是先民观测太阳周年运动,总结时令、气候、物候变化规律的知识与实践体系,是指导农耕的 “时间密码”,更是蕴含生态智慧、哲学思想与生命观的 “文化瑰宝”。生物节律是生物体适配地球物理周期的周期性生命现象,其科学内核与二十四节气的物候、气候变迁高度同源。以 “二十四节气与生物节律” 开发跨学科作业,既能让学生用现代科学解读传统智慧,又能为抽象生物概念提供本土化、生活化情境支撑,是实现 “知识学习 — 能力培养 — 价值塑造” 三位一体育人目标的优质切入点。

一、理论基础与教育价值

(一)二十四节气的科学内涵:物候学与生态学视角

二十四节气本质上是先民对年周期性环境节律的精确观测和总结。每个节气都对应着特定的气候特征(如气温、降水、光照长度)和物候现象(如植物开花、结果,动物迁徙、休眠)。例如,“惊蛰”意味着气温回升,春雷始鸣,蛰伏地下的昆虫和小动物结束冬眠;“芒种”则预示着有芒的麦类作物成熟待收,晚谷、黍、稷等夏播作物亟待播种。这本身就是一部宏大的、关于中国地域生态系统的物候观察记录,与生物学中的生态学、植物生理学、动物行为学内容直接对应。

(二)生物节律的生物学基础:内源性与外源性节律

高中生物学选择性必修一《稳态与调节》中对生物节律机制作出了系统阐述,指出其形成依赖于内源性机制与外源性环境因素的共同调节。内因主要指由遗传物质和生物钟基因所控制的固有节律机制,而外因则包括光照、温度等环境因子的周期性变化所提供的时间信号。从节律类型上看,生物节律主要表现为以接近 24 小时为周期的昼夜节律,如人类的睡眠-觉醒更替和植物叶片的昼夜开合;以及以年为周期的年节律,例如动物的迁徙、繁殖、冬眠或夏眠行为,和植物的开花、落叶等季节性生命活动。二十四节气所反映的环境周期变化,尤其是光照与温度的规律性波动,正是调控年节律最重要的“授时因子”。典型如随节气推移发生的日照长度变化,已成为触发植物光周期开花和鸟类迁徙等关键生命事件的主要环境信号。

(三)教育价值:核心素养的多元培育

以“二十四节气与生物节律”为主题开发跨学科作业,具有显著的教育价值,能够全方位促进学生核心素养的发展。该主题有助于学生深化对“生物与环境相适应”“结构与功能相适应”“稳态与平衡”等生命观念的理解,使其认识到生命活动是内在机制与外部环境动态平衡的结果。通过对比分析古今物候数据,学生可系统训练归纳概括、演绎推理、模型构建等科学思维能力,例如建立“节气-环境因子-生物现象”之间的因果模型。在实践层面,涵盖观察、提问、实验设计、实施及结论的完整探究流程,可有效提升其科学探究能力。同时,该主题引导学生感悟传统生态智慧,增强民族自豪感与文化自信,并思考如何将天人和谐的观念应用于现代生态农业、环境保护与健康生活,从而强化其社会责任意识。此外,此类作业紧密契合高考命题趋势,近年来高考生物试题中频繁出现与传统文化、生态环保相关的综合类试题,本项目能够有效培养学生处理复杂情境和跨学科整合知识的应考能力。

二、“二十四节气与生物节律”主题跨学科作业设计模型

本作业设计采用“双主线并行,四环节递进”的整体框架。双主线包括以高中生物学核心知识(如生物节律、生态系统、光合作用等)为核心的“知识线”,以及融入二十四节气相关传统文化内容(涵盖气候物候、农事活动、诗词民俗等)的“文化线”,两者相互交织、并行展开。四环节指“观察记录→实验探究→数据分析→文化表达”这一循序渐进的认知流程,逐步引导学生从感性认知走向理性探究与创意输出。在作业形式上,将长周期实践任务与短周期课堂练习相结合,并灵活采用个人独立完成与小组协作探究等多种方式,以全面提升学生的综合素养。

(一)作业设计原则

本作业设计遵循以下四项核心原则:一是坚持科学性原则,确保所有活动设计均严格符合生物学基本原理,并要求数据记录真实、严谨、可验证;二是注重实践性与趣味性相结合,鼓励学生走出课堂,通过亲手操作和亲身观察提升学习体验,激发探究兴趣;三是强调梯度性与选择性并存,通过设计不同难度层次的任务,适应学生的多元认知水平,并支持其根据兴趣自主选择探究方向;四是推行多元评价机制,不仅关注最终成果的质量,更重视对实践过程的评价,包括合作精神、创新意识与科学态度的综合体现。

(二)具体作业设计案例:追踪一个自然年——我的节气生物观察日志

学生以个人或小组形式,选择一种或几种本地常见的动植物(如家养绿植、校园树木、鸟类、昆虫等),以二十四节气为时间节点,进行为期至少一学年(或一个学期,重点春秋季)的持续性观察和记录,最终形成一份综合性的研究报告或创意作品。

1.观察记录——建立“我的节气·物候档案”(贯穿全程)

作业 1(生物+地理):绘制本地“二十四节气气温-降水变化折线图”。学生利用天气软件或官方气象数据,记录每个节气当日及前后几天的平均气温、降水量,绘制成图,直观感受气候的年周期节律。

作业 2(生物+语文):撰写“物候观察日记”。以校园内的玉兰树等生物为观察对象,于每个节气日系统记录其生物学指标(包括萌芽、展叶、开花、结果、落叶等物候阶段及叶片颜色与大小变化)、环境指标(当日天气、温度与光照情况),并结合与节气或观察对象相关的古诗词进行文化摘录与感悟撰写,例如在惊蛰、春分时节抄录文征明《题玉兰》诗句“绰约新妆玉有辉,素娥千队雪成围”并写出个人体会。

2.实验探究——探究环境节律对生命活动的影响(分主题开展)

作业 3(生物+化学/实验设计):“光照周期对植物开花的影响”探究实验。结合“春分秋分,昼夜平分”、“夏至日长至,冬至日短至”讲解光照长度变化。引入“长日照植物”、“短日照植物”概念。以典型的短日照植物菊花(秋菊,常在秋分后开花)为例,设计实验验证其开花是否受日照长度控制。实验设置包括自然短日照的对照组、人工补光延长日照的实验组 A,以及人工遮光缩短日照的实验组 B,通过系统观察并记录各组植株花芽分化的时间,验证光周期对植物开花的关键影响。本作业紧密衔接高考核心能力要求,重点训练实验设计中的对照原则与变量控制,同时整合“植物激素调节”中光周期通过光敏色素影响开花素合成的生理机制,强化学生对重要知识点的理解与应用能力。

作业 4(生物+技术):“温度对蚯蚓活动节律的影响”模拟探究。联系“惊蛰”节气,万物复苏,土壤中昆虫开始活动。

引导学生思考温度作为环境因子对生物节律的调控作用,并明确提出“温度是否为促使蚯蚓从休眠状态转为活动状态的关键因素”这一科学问题。利用恒温培养箱设置不同温度梯度(如 5℃-冬眠态,15℃,25℃),观察记录蚯蚓的活动频率(如每分钟蠕动次数),并绘制温度-活动频率曲线。

3.数据分析——从现象到规律的思维升华(学期末/学年末)

作业 5(生物+数学+信息技术):分析物候数据,绘制“玉兰花期与积温关系图”。整理全年记录的玉兰花期数据(如从萌芽到开花所需天数),并结合“环节一”中记录的气温数据,计算其“有效积温”。尝试建立模型,预测下一年的花期。

作业 6(生物+语文/研究性学习):撰写小型研究报告《从二十四节气看气候变化对本地物候的影响》。引导学生对比自己记录的现代物候数据与古籍(如《逸周书·时训解》、《礼记·月令》)或本地地方志中记载的传统物候现象,分析是否存在差异(如花期提前或推后),并探讨其可能原因(如全球气候变化)。

4.文化表达——成果的创意化输出与传播(作为最终成果)

作业 7(跨学科创意作业):创作一份“二十四节气生物指南”创意作品。可选择制作图文并茂的公众号推文、美篇、短视频 Vlog、手绘海报、立体书等。内容须包含“我所观察的生物”、“其年周期节律现象”、“背后的生物学原理”、“相关的节气诗词民俗”以及“我的探究心得”五个部分。

三、教学实施建议与评价方式

(一)实施建议

为确保“二十四节气与生物节律”主题项目式学习(PBL)的有效开展,建议在学期初即启动该跨学科长周期项目,充分利用课余时间组织学生进行系统性物候观察与节气关联实践,并适时结合“植物激素调节”“生态系统”等高中生物学相关章节内容进行深度融合与专题拓展,增强知识联系的时效性与整合性。教学实施过程中,教师应提供明确的学习支架支持,例如观察记录表模板、实验设计指导清单、相关学术文献及物候数据库资源等,同时可积极邀请地理、语文等学科教师共同参与跨学科协作指导,提升综合实践活动的广度与深度。此外,须高度重视实验与户外观察活动的安全性,提前开展针对性的安全教育,明确操作规范与风险防控要求,保障学生在实践过程中的身心安全。

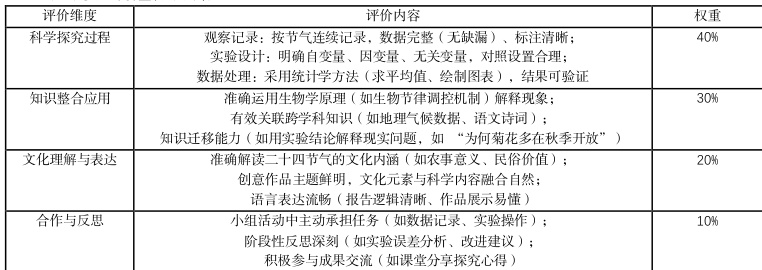

(二)多元评价量表(示例)

四、结论与展望

将二十四节气融入高中生物跨学科作业设计,绝非传统文化元素的表面叠加,而是基于 “环境节律调控生物活动” 的科学逻辑与 “天人合一” 的文化逻辑深度耦合。以 “生物节律” 为纽带的作业设计,既能让传统文化 “活起来”—— 赋予其现代科学解读,增强学生文化认同感;又能让生物学知识 “实起来”— 通过本土化情境让抽象概念具象化,促进核心素养落地。同时,此类作业精准呼应高考 “综合性、应用性” 的命题导向,为学生应对复杂情境试题提供实践支撑。

本研究提供的作业模型与案例仍有拓展空间:未来可开发地域特色校本资源包(如南方水稻产区的 “节气与作物生长”专题、北方林区的 “节气与动物迁徙” 专题),利用传感器(温湿度传感器、光照传感器)实现环境数据自动采集,结合大数据技术开展区域物候对比分析;还可探索与历史(节气演变史)、美术(节气主题生物插画)的跨学科融合,让传统文化在新时代科学教育中绽放更丰富的价值,助力学生成长为兼具科学素养与人文情怀的全面发展人才。

参考文献

[1]王舒婷.核心素养导向下将中华优秀传统文化融入高中生物教学的策略探讨[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2025,(07):121-123.

[2]毛云锐.高中生物教学中跨学科融合教学的实践探索[J].考试周刊,2025,(26):144-147

[3]郭迎岚.高中生物教学中跨学科融合的实践与探索[J].基础教育论坛,2025,(S1):21-22

[4]燕艳,赵齐鲁,张艳秋,等.中华优秀传统文化融入生物学教学的现实困境与突围路径[J].天津师范大学学报(基础教育版),2025,26(03):46-50.DOI:10.16826/j.cnki.1009-7228.2025.03.007.

[5]黄伟. “二十四节气”项目式学习探索与实践[J].基础教育论坛,2023,(24):7-10.

基金项目:

1.2025 年江西省教育科学规划课题(立项编号 2025JZD015):基于 UbD 理念建构高中生物“作业系统”驱动“教学评”实施的研究

2.2025 年南昌市优秀教学成果培育项目(培育项目 25-01):教学评一致性路径探索 28 年:“五学”作业系统驱动高中生物课程校本化实施体系建构的实践

3.2024 年南昌市教科规划专项课题(立项编号 专项 20-10):文化传承背景下中华优秀传统文化融入高中课程的教学样态与路径的研究

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)