“课程思政”视域下《论语》“为”字内涵的教学实践研究

张秋玲

安徽外国语学院 文学与艺术传媒学院 安徽合肥 230011

自汉代确定儒家经典以来,《论语》的教学和理论研究推陈出新,民国虽有衰落,但是随着改革开放、“国学热”的兴起,特别是于丹在央视百家讲坛宣讲《论语》,引发了全民对《论语》的关注。高校教学在此背景下,义不容辞地挑起改革大旗,无论是传统理念的赓续还是新方法的探索,都是硕果累累。尤其十八大以来,习近平在多个重要场合多次强调“课程思政”,高校要肩负起 “课程思政”的重任。这些重要讲话为推进高校《论语》的教学研究和“课程思政”建设工作指明了前进方向。通过检索,我们发现《论语》教学研究的文章基本上侧重政治思想的宏观层面,很少涉及《论语》虚词教学的微观转化层面,这一研究可以填补空白。因此,在高校“课程思政”指导下,我们通过深入挖掘《论语》中“为”的丰富内涵,设计有效的教学实践,提升学生的道德认知、价值判断和自觉践行能力,实现立德树人的根本任务和时代新人的培养目标。具体说来:

1.新时代的需要

“课程思政”与《论语》“为”字内涵的教学实践相结合,正是新时代培养德才兼备、知行合一的新型大学生的需要。中国共产党要培养的是全面发展的人。始终围绕立德树人这一根本问题进行。高校《论语》的教学,深入研究“仁”“礼”“忠”“义”的现代转化,“为”字内涵的新解读,就是要以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标。二者的融合研究正是思政目标的达成和创新,因此亟待丰富教学内容与方法。

2.文化传承与创新的需要

这一结合也是文化传承与创新的需要。《论语》作为中华优秀传统文化核心典籍,蕴含丰富的伦理道德思想和人生智慧。“为”字是贯穿其中的核心概念,深刻体现了儒家关于“人如何行动”、“如何成为理想的人”的思考,具有永恒的启示意义。

3.“为”字内涵的思政契合点

个人修养层面上,“为仁由己”“修己以敬”等思想可以有效链接当下的理想信念教育、道德修养教育等方面;社会责任层面上,“为政以德”、“士志于道”等思想正是新时期爱国主义教育、社会担当教育等思想的根基所在;知行关系层面上,“学而时习之”“听其言而观其行”等论述正是实践观教育的源泉;价值选择层面上,“见利思义”“君子喻于义”等要求正是现代大学生形成正确的义利观、人生观、价值观的指导思想。

一、教学理论基础:“为”字内涵的深度解析

要在“课程思政”视域下,对《论语》“为”字内涵的教学实践进行系统化研究,首先需要清楚“为”的语义构成以及在《论语》文本中的具体含义。这是教学实践的理论基础。

1.语义探源

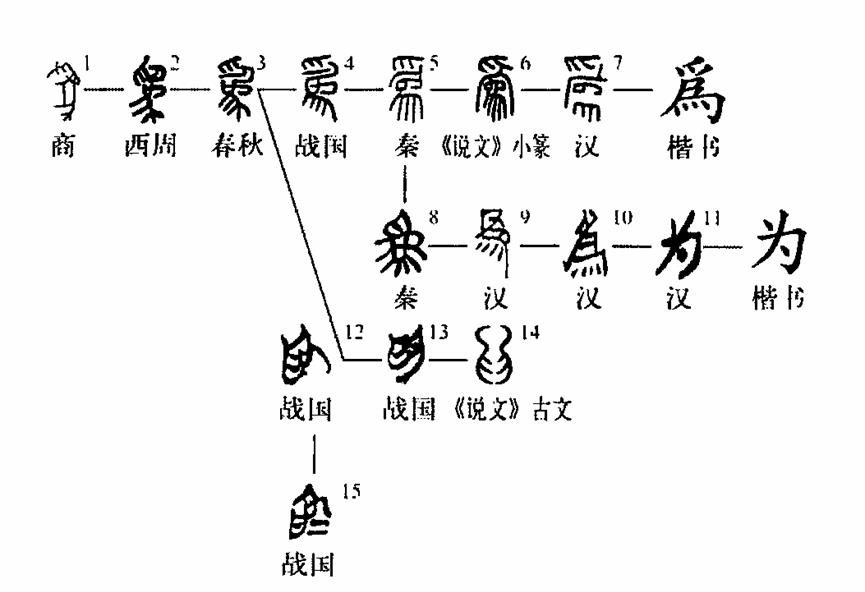

“为”的本义最早见于商代甲骨文,字形为会意字,由“手”和“象”组成,象征“牵象劳作”,反映了古代驯象助力的场景。“为”字的历史演变见下图:

从上图“为”字演化的线索可以清楚的看出,经过汉代的隶变,笔画高度简化,象形特征完全消失,成为现代汉字的雏形。由此引申出“为”字的基本含义有做、作、成为、是等。

2.《论语》中“为”的多维解读

“为”的用法,我们可以结合《论语》的语境,从以下几个方面给予归纳:

(1)行为、行动

“见义不为,无勇也。”(《论语·为政》,杨伯峻版第 21 页),大意是见到应该挺身而出的事却不去行动,就是怯懦。主要强调按照儒家为人处世的标准去行动的必要性。

(2)作为、成就

“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》,同上 121),这句话是孔子回答颜渊何为“仁德”的答复,意思是理解“仁德”,重在实践,践行“仁德”,在乎自己,还能依靠别人吗?主要强调在“仁”的指导下,主体发挥主观能动性的必要性。(3)修养、成为

“女为君子儒,无为小人儒。” (《论语·雍也》,同上 58),这句话是孔子对子夏说的,意思是要做个君子式的儒者,不要做小人式的儒者。主要强调儒家修行的目标与境界。

(4)价值选择与动机

“视其所以,观其所由,察其所安。”(《论语·为政》,同上 16),其大意是要了解一个人,应该观察他的行为动机、行为过程和他的心理状态。主要强调动机考察的必要性,这反映了孔子因材施教的教育原则。

(5)社会角色与责任

“不在其位,不谋其政。”(《论语·泰伯》《论语·宪问》,同上 81、152),其大意是如果一个人不在某个职位上,那么他就不应该去管这个职位上的事情。主要强调个人的社会角色与责任担当,就当下来说,每个人做好自己的事,扮演好自己的社会角色,就能达到和谐社会。

(6)方法与态度

“温故而知新,可以为师矣。”(《论语·为政》,同上 17),其大意是复习旧有知识,从而获得对新知识、新的理解和体验,凭借这一点就可以成为老师。主要强调学习积累是“可为”的基础,态度和方法很重要。

3.核心精神提炼

以上“为”字的解读,我们可以进一步拓展:

(1)主体自觉性上,“我欲仁,斯仁至矣。”(《论语·述而》,同上 73),强调道德行为源于内在自觉,强调人进行道德修养的主观能动性。

(2)实践指向性上, “君子欲讷于言而敏于行。”(《论语·里仁》,同上 40),君子的修养要尽力使自己做到话语谨慎,做事行动敏捷。但慎言并不是不让我们说话,而是告诉我们说话一定要谨慎。强调道德修养最终要落实在行动上。

(3)价值引领性上,强调行动以“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等核心价值为指引。纵观《论语》,孔子讲了三个字是“仁、义、礼”;《孟子》添加了一个“智”,形成四维;董仲舒《贤良对策》里边确定为“仁、义、礼、智、信”五个方面,即“五常”。这“五常”仍为社会主义核心价值观的重要组成部分。

(4)知行统一性上,孔子提出:“学而时习之,不亦说乎!”这里的“习”的理解,历来众说纷纭。明代理学家王阳明提出“ 知是行之始,行是知之成”,即知是行的开端,行则为知的完成。王阳明就把孔夫子关于“学”和“习”关系进一步明朗化、实践化。

(5)社会责任担当:个人之“为”应指向家国天下的和谐,《论语·宪问》里孔子提出“修己以安百姓”,意思是修养自己,使所有百姓都安乐。这句话就强调为政者的个人道德建设对于国家和社会的重要性。

二、教学实践设计与实施

从上文的梳理中我们可以清晰地看到“为”字在《论语》中的具体内涵及其核心精神,在此指导下,我们可以从以下几个方面进行教学实践的设计:

1.教学目标设定

(1)知识目标:理解《论语》中“为”字的核心内涵及其体现的儒家伦理思想。

(2)能力目标:提升运用“为”的智慧,分析现实道德困境,进行价值判断,指导自身行为的能力。

(3)价值观目标:认同“为”所蕴含的主体自觉、知行合一、责任担当等精神;增强对中华优秀传统文化的认同与自信;树立正确的价值观和积极的人生态度。

2.教学内容选择与重构

聚焦《论语·为政》《论语·宪问》等篇章,涉及“为仁”“为政”“为人”“有所为有所不为”等方面。教学内容上可以根据主题进行整,围绕“为”的思政契合点,设计若干教学主题模块:

模块一:“为仁由己”——道德自觉与修养之道 (理想信念、个人品德)。模块二:“孝悌为本”——人伦关系中的行为准则(对应家庭美德、友善和谐)。模块三:“见义应为”——社会责任与勇气担当(对应社会公德、正义感)。模块四:“为政以德”——公共责任与价值引领(对应爱国主义、公民责任)。模块五:“学行并重”——知行合一的实践智慧(对应实践观、学风建设)。模块六:“义利之辨”——价值选择与人生方向(对应义利观、人生观)。

通过模块化设计,《论语》“为”字内涵的解读予以整合和重构,将经典论述与当代社会现象、学生思想困惑、国家发展要求等相结合,把“为”字内涵具象化。

3.教学方法与策略创新

围绕上述设计,教学方法与策略上也需进行创新。

(1)文本研讨:引导学生精读文本,理解字义。如“学而时习之”的当代解读,我们就从历时和共时的角度,引导学生发散思维,拓展思考的维度。

(2)案例教学法:选取现实生活中的道德两难案例或正面榜样案例,运用“为”的内涵(动机、价值、行动、责任等维度)进行分析讨论。如海因茨偷药,欧洲有个妇女患癌将死,医生认为只有本城药剂师新研制的药能治。药贵,患者丈夫海因茨无力支付,要么看妻子死去,要么偷药救她。这是则两难道德困境的故事,借此提问学生“如孔子/颜回处此情境,会何“为”?为什么?”答案不具唯一性,目的就是增加学生对“为”的理解。

(3)情境模拟与角色扮演:创设贴近学生生活场景,让学生扮演角色,体验抉择,践行“为”的要求。如超市发现一瘸腿老大爷将袜子藏在大米里。老师指导学生角色扮演,展开对话,品味“为”在现实生活的运用。

(4)价值澄清与辩论: 围绕“为”涉及的义利、公私、知行等问题组织辩论,如某天高温,火车因故长时暂停,车内闷热,乘客危险,一小伙子持安全锤砸烂车窗,危险解除。怎么评判小伙子的行为?如果我们是乘客,怎么做?如果是铁路领导,怎么做?

(5)信息技术融合:利用在线平台进行课前预习、资料分享、课后讨论、成果展示等,构成网状学习环境,深刻领悟《论语》中“为”的内涵。

4.教学评价设计

(1)过程性评价,可从课堂参与度、讨论发言质量、小组合作表现、案例分析报告等方面进行教学评价。重点考察对“为”内涵的理解、价值判断能力和实践意愿。这一方面,老师可以设计评价表,根据实际情况进行记录。

(2)结果性评价,常用知识性测试,这是检测学生理解关键概念和思想的常规有效的手段。也可以采用小论文或研究报告的形式,例如学习完《论语·侍坐篇》,老师布置学生完成《关于当代大学生人生理想的调查报告》并课堂上展示,取得了很好的效果。还可以采用自我评价与同伴互评等方式,以反思自身在“知行合一”方面的进步与不足等等。

(3)评价原则,可以从价值引领、知行合一、能力提升和文化认同等方面展开

三、实践效果评估与反思这个环节可以从以下几个维度着

1.学生反馈:通过问卷、访谈了解学生对教学内容、方法、价值的接受度、兴趣度和收获感等。

2.学习成果分析:包括分析作业、报告、考试、项目成果中体现的对“为”内涵的理解深度、价值认同度、实践转化能力等。

3.行为观察:关注学生在日常学习、生活、交往中是否展现出更自觉的道德行为、责任担当和积极的价值选择。

4.教师反思:教师对教学目标达成度、教学设计有效性等方面的反思等等。

经过系统的实践设计,“课程思政”视域下,《论语》“为”字的内涵的教学实践,更符合新时代社会主义的核心价值观。这些尝试也是一次将中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的有益尝试。它不仅能丰富《论语》的文化底蕴和教学资源,更能从“行动哲学”的层面,引导学生理解“为何而做”“如何去做”“成为怎样的人”,从而切实提升其道德实践能力,促进知行合一,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供深厚的文化支撑和实践智慧。

[1]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2017[2]刘冬颖.吟诵与诠释:《论语》教学的双重路径[M].北京:中华书局,2019.

[3]王岳川.《论语》教育思想与现代大学教学实践[M].北京:北京大学出版社,2[4]刘强.孔门十哲:《论语》人物教学法新探 [M].上海:上海古籍出版社,2021.

[5]陈来.经典育人:《论语》融入高校思政课程的体系构建[M].北京:高等教育出版社,2022.

[6]吴小锋.经史互参:《论语》教学的历史语境还原[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2022[7]董卫国.《论语》的当代课堂转化——高校通识教育实践手册 [M].北京:中国人民大学出版社,2023.

[8]陈少明.《论语》教学中的“对话”机制构建——基于伽达默尔诠释学的实践[J].哲学动态,2018.

[9]李景林.经典文本的现代转化:《论语》通识课教学改革探索[J].中国大学教学,20

[10]王世朝.高校《论语》课程教学模式的创新与实践[J].教育理论与实践,2020.

[11]张燕娣.课程思政视域下《论语》教学的实践路径[J].思想理论教育导刊,2021.

作者简介:张秋玲,1977.11,女,安徽省阜南县,研究生,助教,研究方向:古代文学。

课题项目;应用文写作课程思政示范课(本科)省级质量工程,编号:2023kczszcf212。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)