地面三维激光扫描系统在水利水电施工测量中的应用分析

曹旭

中国水利水电第八工程局有限公司 湖南长沙 410004

中图分类号:TV522

0 引言

水利水电工程在防洪、灌溉到发电、供水各个领域都拥有不可或缺的作用。其中最关键的环节就是施工测量,不论工程的质量还是进度或成本都与之息息相关,以大坝的建设为例,如果测量出现误差会导致坝体结构不稳定,影响大坝的防洪和蓄水能力。目前,在水利工程建设中普遍采用全站仪测量、 GPS 测量等测量手段,但随着水利工程规模的增大、施工环境的日趋复杂,传统测量手段的局限性越来越明显。由于采用手工逐点测量的方式,其工作效率较低,不能适应大型建筑的快速施工要求;在复杂的地形、严酷的环境中,常规的测量方式不仅操作困难,而且很难保证测量的精度;另外,传统的测量手段所获得的数据多为离散的点状,不能完整直观地反映出工程目标的三维形貌与空间关系。地面三维激光扫描系统是一种新式的测量技术,能够快速、准确地获取物体表面的三维坐标信息,生成高密度的点云数据,从而实现对工程对象的全面、精细测量。而且一次扫描就可以获取大面积的地形数据或建筑物表面信息,大大提高了测量效率;即使在复杂环境下,地面三维激光扫描系统也能够正常工作,不受环境因素的影响,保证测量的可靠性;点云数据能够真实、直观地反映物体的三维形态和空间关系,为工程设计、施工和管理提供更多信息。

1 水利水电施工测量特点与需要

1.1 水利水电施工测量特点

水利水电建设勘测工作环境相关性强,复杂多变,多位于山区、峡谷或沿河,面临高落差、高边坡、高植被覆盖等情况,测绘工作空间有限,受到水文因素的明显影响,如汛期水位暴涨、水流湍急等,会对勘测仪器的稳定性和数据采集精度造成影响,冬季低温、夏季暴雨等极端天气也会给勘测工作带来困难。同时,工程施工周期长、阶段性强,从前期坝基开挖、基坑支护,到中期坝体浇筑、隧洞贯通,再到后期闸门安装、库区蓄水,不同施工阶段对测量内容与精度要求差异极大,需要动态调整测量方案。此外,水利水电工程多涉及大型结构体,测量范围广、对象体积大,需要覆盖从微观构件安装到宏观地形测绘的全尺度场景,对测量技术的适应性与兼容性提出更高要求。

.2 水利水电施工测量需要求

水利水电施工测量首先要满足高精度需要求,大坝轴线定位、坝体高程控制、隧洞轴线偏差等关键测量指标,直接关系到工程结构稳定性,例如混凝土坝浇筑的高程偏差需要控制在 ±5mm 内,隧洞贯通误差需要严格限制在厘米级,否则可能引发坝体渗漏、结构受力不均等安全隐患。工程进度与勘测结果密切相关,例如,在大坝分层浇筑之前,必须迅速完成基面复测,在汛期到来之前,必须对库区进行勘测,计算出防洪库容。项目成果除包含地形地貌、结构体尺寸等几何信息外,还应包含施工进度、材料强度等属性,为项目质量溯源、后期运营维护等提供完整的数据支持。考虑到水利工程的公益性与安全性,测量成果还需要具备可追溯性,需要完整记录测量时间、设备参数、操作人员等信息,确保数据可验证、可复核。

2 传统测量方法的局限性

2.1 复杂环境适应性差

传统测量方法以全站仪、GPS 为主,在水利水电工程复杂场景中难以高效作业。例如全站仪依赖通视条件,山区峡谷中茂密植被、高陡边坡会遮挡测量视线, 需要频繁 仅坝基开挖区的通视条件优化就可能耗时 3-5 天;GPS 测量易受电离层干扰,在峡谷 区域信号遮挡严重,数据采集成功率常低于 60%。另外,在洪季,水流急,勘测人员不 或涉水 成岸 滩地貌、水下地形勘测工作的中断;在冬季气温较低的情况下, GPS 接收机的光学元件易结霜, GPS 接收机电池寿命降低,测试效率降低超过 40% ,很难满足持续建设的需求。

2.2 效率与精度难以兼顾

传统的“点式采集”方式下,测站必须逐点布设并对准目标, 以 1 km²的库区地形测绘为例,全站仪需布设500-800 个测站,耗时 7-10 天,且仅能获 点位数 映地形起伏细节。在施工过程中,由于人为因素的影响,高程测量中存在 瞄准偏差等因素,可能会造成单点误差±2-3 毫米,累积到大型大坝 另外,由于多台测量仪器之间的数据格式不兼容, GPS 所获得的坐标数据 必须进行人工转换,这样的话,数据处理的时间就会延长2-3 天,在施工进度紧迫的情况下 很容易出现成果交货延误造成工序脱节。

2.3 数据完整性与安全性不足

传统测量方法获取的数据以二维图纸、离散点位表格为主,缺乏三维空间信息,例如隧洞施工中,全站仪仅能测量洞轴线点位偏差,无法直观呈现洞壁平整度、超欠挖分布,需要结合人工巡检补充记录,易遗漏局部缺陷。同时,数据存储依赖纸质档案或本地电脑,山区施工现场的环境比较恶劣,纸张图纸容易受潮损坏,电子数据容易因为设备的故障而遗失,而且没有一个统一的数据可追溯体系,当测量人员发生变化的时候,在以后的核实中,很难对数据收集的设备参数和环境状况进行追踪,当发生质量纠纷的时候,数据的可信度就不能得到有效的验证,从而增大了工程的风险。

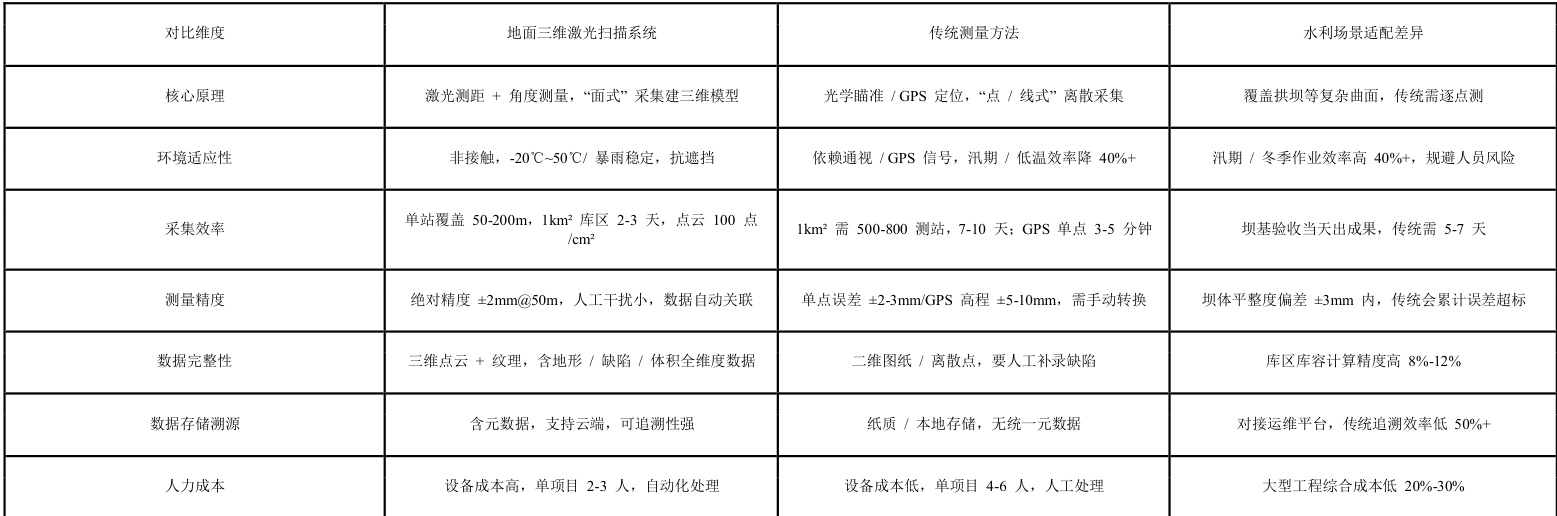

表1 对比系统与传统方法的差异

3 水利水电施工测量中的应用瓶颈

3.1 复杂水利环境的技术干扰

水利水电工程场景中,多因素直接影响扫描系统稳定性与数据质量。水库蓄水后,由于水体的强烈反射,容易引起激光回波的散射,在对大坝的水 域进行扫描时,漏点的概率可能达到 15‰ ,需要另外的仪器在水下进行补偿;在山地峡谷中(风速 m/s) 能导 发生小幅度的摇摆,使得单点观测误差增大到±3-5mm,超过了大坝浇筑的精度控制标 、水汽会附着在扫描仪镜头上,每天需停机清洁 3-4次,每次耗时 20-30 分钟,直接 期高水位时 岸坡泥泞湿滑,扫描设备搬运与测站布设难度提升,原本 1 天可完成的岸坡扫描任务需延长至 2-3 天,难以匹配施工进度需求。

3.2 海量数据处理的效率瓶颈

扫描系统单次作业可生成百万级甚至千万级点云数据,以 100m 高坝体扫描为例,数据量可达 50-80GB。现有数据处理软件(如 Cyclo e)在进 接 建模时 需高性能计算机支持,单台设备处理上述坝体数据需 12-16 小时,若遇施 突出。同时,水利工程需要实现点云、 BIM模型和施工进度数据的有效融合,而点云数据与 BIM 模 的数据兼容性较差,在向 BIM 模型可辨识的模型中容易产生坐标偏差(误差±1-2 毫米),需要手工对其进行逐点标定,造成数据处理时间大大增加,造成成果交付滞后于建设要求。

3.3 设备成本与技术适配难题

一套高精度地面三维激光扫描系统(含扫描仪、软件、配套设备)采购成本约 80-150 万元,远超传统全站仪(5-10 万元),对于中小型水利项目而言, 前期设备投入压力较大。此外,系统操作需专业技术人员,需掌握激光扫描原理、点云处理软件操作及水利工程测量规范,现有施工单位测量人员多熟悉传统设备,转型培训周期需 3-6 个月,培训成本人均约 1-2 万元。此外,一些已建的水利水电 程需要对已建建筑物(例如大坝)进行扫描监测,然而,由于老化大坝表层风化严重,结构复杂,在扫描过程中容易产生空洞,需要配合人工观测来进行数据补正,增大了技术适应性和运行成本。

4 应用瓶颈的破解策略与实施建议

4.1 复杂环境下的技术适配优化

针对水利工程环境干扰问题,可从设备改造与流程调整双管齐下。在硬件方面,为扫描设备增加了防风和防抖架,选择了 15 公斤以上的重型 脚 横向调整减震装置, 使其在强风区的单点误差不超过 1.5 毫米;在镜片上增加了防水和防尘涂层 洗部件 路 尘和水蒸气的粘附,每天清洗1-2 次,每次只需 5 分钟。在工作流程方面, +多设备协作”的方式,在洪水季节,优先选择凌晨或黄昏,配合无人机搭载水下扫描仪,对岸坡水下部分进行补测,将原本2-3 天的岸坡扫描任务压缩至1 天,确保与施工进度匹配。

4.2 海量数据处理的效率提升方案

从软件优化与硬件升级两方面突破数据处理瓶颈。在软件层次上,采用人工智能辅助的点云处理方法,研发水利领域特有的点云模型,包括大坝、隧道等结构特性的降噪算法,使消噪速度降低 40% 。建立一个统一的数据交换平台,实现扫描系统、 BIM 软件和进度管理系统 无缝连接, 消除了坐标变换误差,在不需要手动标定的情况下,将融合时间缩短 50% 。在硬件配置上, 将在 台高性能计算机上部署一组分布式计算服务器,实现对100 米大坝点云数据的采集,把耗时从12-16 个 时 缩 短到4-6 个小时,在施工高峰时段,实现3-4个测点的同时采集,有效防止数据过多。

4.3 成本控制与技术适配改善措施

通过多元模式降低成本,优化技术适配流程。在设备购置方面,推行“租用+共用”的方式,中小型工程可以根据建筑工期租用,租金只占购置成本的 10%-15% , 大大减少了 前期投资;为提高装备的使用效率,鼓励各建设单位共同建立装备共享平台。在人才培养方 采取“ 实践”模块化的方法,并与水利工程实例相结合,研制了一套虚拟模拟实训系统,使培 平均每人培训费用为0.5 万元;同时建立技术人员认证体系,确保操作规范性。针对老旧工 “扫描 + 人工补测” 融合技术,通过算法识别点云空洞区域,自动生成补测点位方案,减少人工补测工作量 60% ,降低技术适配难度与作业成本。

5 结语

地面三维激光扫描系统在水利水电施工测量中的应用,不仅是技术层面的革新,更蕴含着多维度的核心价值,为工程建设、行业发展与社会民生提供有力支撑。系统凭借非接触测量特性,还可以减少施工延误风险,又避免因测量偏差导致的结构安全隐患,直接保障了工程质量与建设效率。而“面型获取+3D 建模”的方式,突破“点式测量”的限制,促进水利水电由“平面图”到“立体数据”的转变,特别是与 BIM、 AI 等技术的结合,为实现项目的全过程数字化管理打下坚实的基础,加快水利产业的智能化升级。通过对大坝、岸坡等潜在风险的有效监控,实现对大坝和岸坡潜在风险的预警,为防洪和供水安全提供技术支持,确保区域人民的生命和财产安全和生产生活的稳定。

参考文献

[1]余涛,廖杭,朱宁波,等.粉煤灰堆积体大断面连拱隧道失稳破坏模式 及施工力学研究[J].岩土工程学报,2024,46(9):1909-1918.

[2]朱宁波,李梦可, 李希文,等. 穿越粉煤灰堆积体隧道的地层加固措施 研究[J/OL].铁道标准设计,1-11[2025-05-18].https://doi.org/10.13238/ j.issn.1004-2954.202307260004.

[3] 王永东, 柏文军, 陈媛媛, 等. 无中导洞连拱隧道掌子面纵向间距优 化[J]. 科学技术与工程,2022,22(21):9355-9363.

[4]PU S, YU T, YE L B, et al. Study on Instability Mechanism and Support Scheme of the Tunnel Face in Carbonaceous Phyllite Stratum under High Geo-Stress[J]. Advances in Civil Engineering, 2022, 2022, 3870227.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)