儿童自闭症谱系障碍(ASD)的早期识别与干预策略

陈艳秋

无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心

自闭症谱系障碍(ASD)作为一种复杂的神经发育性疾病,其核心症状表现为社交沟通障碍、兴趣局限及重复刻板行为[1]。早期识别与干预被认为是改善预后的关键窗口期,3-6 岁儿童大脑神经可塑性处于高峰阶段,此时期的干预可显著促进突触重塑与功能代偿[2]。然而,我国基层医疗机构普遍存在ASD 筛查工具标准化不足、诊断年龄滞后等问题。当前 ASD 干预领域面临双重挑战:一方面,传统单一行为疗法(如 ABA)虽能改善部分外显行为,但存在场景泛化能力弱、家庭协同不足等局限;另一方面,新兴的神经发育理论强调ASD 的多维度病因机制,涉及肠道菌群失调、感觉处理异常及社会认知网络发育滞后等复杂交互作用[3,4]。这提示需要构建整合生物-心理-社会因素的综合干预体系。本研究基于生态发展理论,设计涵盖行为训练、家庭赋能、感觉调节及肠道微生态干预的多维方案,旨在探索更符合ASD 儿童神经发育特征的个体化干预路径,为优化早期干预策略提供循证依据。

1.资料与方法

1.1 一般资料

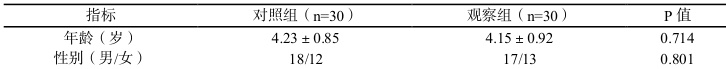

纳入60 例ASD 患儿,符合DSM-5 诊断标准,年龄3-6 岁,排除合并严重躯体疾病或遗传综合征者。随机分为对照组(男18 例,女12 例,年龄 4.23±0.85 岁)和观察组(男17 例,女13 例,年龄 4.15±0.92Y ),两组基线资料无统计学差异 (p>0.05ρ) 见表 1.

表1 两组基线资料比较

1.2 方法

观察组:综合干预,包括

1.改良 ABA 训练体系

突破传统桌面教学局限,采用自然情境教学法(NET)与结构化教学融合策略。在保留DTT 核心要素基础上,增设情景模拟模块:利用角色扮演游戏训练情绪识别(如通过"表情变变变"互动电子屏学习喜怒哀乐表达),在模拟超市场景中实践购物社交礼仪。引入多元强化系统,逐步用社会性奖励(拥抱、点赞)替代物质奖励,并建立代币制积分体系,通过可视化进度条激发儿童自主学习动机。治疗师团队配备言语治疗师与游戏治疗师,每月开展跨专业案例研讨会,动态调整干预靶点。

2.家庭结构化教育工程

构建"环境-流程-沟通"三位一体家庭支持系统:物理环境改造:为每个家庭定制视觉提示系统,在生活动线关键节点(如洗手间、学习角)设置步骤分解图示(如七步洗手法流程图),采用色块分区地毯界定活动范围,减少环境不可预测性引发的焦虑。日程管理系统:使用智能终端同步推送个性化日程表,将抽象时间概念转化为视觉序列(如"太阳升起-早餐时间"图标),配合沙漏计时器培养时间知觉。建立"先做-后得"执行提示链,通过可预测流程增强行为控制感。沟通技能培训:家长接受PECS(图片交换沟通系统)专项培训,学习使用情境化沟通簿(含常用需求、情绪表达页),在家庭互动中创设沟通动机(如将喜爱的零食置于透明容器内引导请求行为)。

3.感觉统合治疗模块

基于 Dunn 感觉处理模型进行个体化感觉套餐设计:前庭觉调节:使用悬吊系统进行线性加速训练(如秋千滑轨组合),逐步提升对运动刺激的耐受阈值,改善姿势控制与空间定向能力。触觉脱敏:采用梯度暴露疗法,从干刷脱敏(软毛刷顺毛流轻刷)过渡到触觉球深度按压,配合震动按摩仪降低触觉防御反应。本体觉强化:设计障碍穿越课程(平衡木+蹦床组合),通过负重背心穿戴增强身体地图感知,利用攀岩墙三维运动提升关节位置觉反馈精度。每疗程进行感觉偏好图谱分析,动态调整刺激强度与模态组合,确保神经兴奋性处于最佳学习窗口。

4.家长赋能支持系统

建立"知识-技能-心理"立体支持网络:阶梯式技能培训:初期开展危机应对工作坊(如情绪爆发时的地板时光技巧),中期进行行为泛化指导(社区场景中的技能迁移策略),后期组织家长互助教学(成功案例经验分享)。心理健康维护:引入正念减压课程(MBSR),通过身体扫描练习缓解养育压力;设立家长喘息服务,由志愿者提供临时看护使家长获得心理缓冲期。家庭生态优化:社工团队入户指导家庭规则建立,设计亲子互动仪式(如每日15 分钟特殊游戏时间),修复因长期干预压力受损的家庭关系。

5.肠道-脑轴调节干预

基于微生物群-肠-脑轴(MGB 轴)理论实施精准营养干预:个体化菌群调节:通过16S rRNA 检测确定肠道菌群特征,针对性补充短链脂肪酸产生菌(如罗伊氏乳杆菌 DSM17938),配合低 FODMAP 饮食减少发酵底物异常产气。代谢通路干预:每日补充镁剂(调节 NMDA 受体功能)及 Omega-3(抑制神经炎症),使用姜黄素纳米微粒增强血脑屏障透过率。

进食行为塑造:引入食物脱敏计划,采用感官接触梯度表(看-闻-摸-舔-嚼)逐步扩大饮食种类,结合社会故事法改善挑食行为。方案实施质控。建立三级质量监控体系:治疗师每日填写《行为链分析记录表》,BCBA督导每周进行视频分析并提出修正建议,跨学科团队每月召开联席会议评估各模块协同效应。通过此多维干预架构,实现神经发育障碍的生物-心理-社会多层面协同调控,突破传统单一行为干预的局限性。

1.3 观察指标

疗效标准:显效(CARS 评分下降 ≈25% )、有效(下降 10%-24% )、无效(下降<10%)。

量表评分:CARS、ABC、Gesell(适应行为、语言、社交维度)。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0,计量资料以  表示,组间比较采用 t 检验;计数资料以 n(%)表示,采用 x2 检验,P<0.05 为差异显著。

表示,组间比较采用 t 检验;计数资料以 n(%)表示,采用 x2 检验,P<0.05 为差异显著。

2.结果

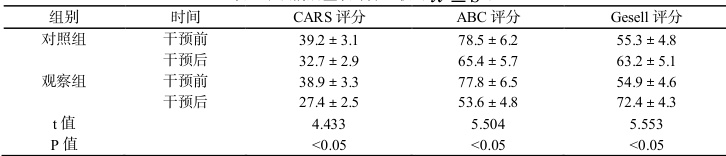

2.1 干预前后量表评分比较

两组干预前 CARS 评分、ABC 评分、Gesell 评分无显著差异(P>0.05);干预后观察组均优于对照组 。见表 2.

。见表 2.

表2 干预前后量表评分比较( x s )

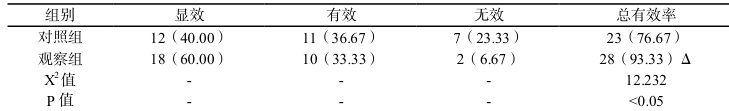

2.2 临床疗效比较

3.讨论

表3 临床疗效比较 (n′0%)

对照组:常规干预(ABA 训练,每周5 次,每次1 小时)。

自闭症谱系障碍(ASD)的早期干预窗口期与神经发育规律紧密关联,3-6 岁儿童大脑突触修剪与功能重组的高度可塑性为症状改善提供了生物学基础[5]。然而,临床实践中普遍存在“识别滞后”与“干预单一化”的双重困境——部分患儿因基层医疗机构筛查工具标准化不足或家长认知偏差,错失黄金干预期;而传统行为干预多聚焦于外显症状矫正,忽视ASD 异质性背后的神经生理与家庭生态交互作用[6,7]。近年来,脑肠轴理论、感觉整合模型及社会认知网络的深入研究,逐步揭示ASD 的多维病理机制,这要求临床干预从单一行为训练转向跨学科整合模式[8]。

本研究基于“生物-心理-社会”医学框架,构建涵盖行为重塑、感觉调节、家庭赋能及肠道微生态干预的立体化方案。通过融合自然情境教学、家庭场景泛化及个体化生理调控,试图突破传统干预的时空局限性,探索更符合 ASD 儿童神经发育特性的干预路径[9,10]。这一尝试不仅为提升核心症状改善率提供新思路,亦为家庭-医疗协同管理模式的重构积累实证依据,对优化我国ASD 儿童康复服务体系具有现实意义[11]。

本研究证实,综合干预组的总有效率显著高于常规干预组(93.33%vs 76.67% ),其优势源于多维度干预的协同作用。改良ABA 训练通过自然情境教学法(NET)突破传统桌面训练的刻板性,在模拟超市场景中,儿童需综合运用物品命名、社交请求及情绪解读能力,这种情境化学习促进神经网络的功能整合[12]。例如,角色扮演游戏中,儿童对虚拟人物表情的识别激活了梭状回面孔区与颞上沟的联结,这与 Hadjikhani 团队发现的ASD 社会脑网络低连接性特征形成针对性补偿。

家庭结构化教育工程的作用同样不可忽视。视觉提示系统与智能日程管理不仅减少环境不可预测性引发的焦虑,更通过“先做-后得”的提示链重塑前额叶执行功能。家长采用PECS 沟通簿时,儿童为获取需求物品需主动发起互动,这种动机驱动型学习可增强镜像神经元系统活性[13]。值得注意的是,观察组 Gesell 评分中社交维度的提升最为显著(+17.5 分),提示家庭场景中的持续性社交浸润比机构训练更易实现技能迁移。

在神经生物学层面,肠道-脑轴调节干预可能通过多重通路发挥作用。补充罗伊氏乳杆菌DSM17938 可增加短链脂肪酸(SCFAs)产量,其穿透血脑屏障后促进小胶质细胞成熟,抑制神经炎症反应;而姜黄素纳米微粒对AMPK 通路的激活,则可能改善突触可塑性。这些机制与感觉统合治疗形成互补——前庭觉训练通过刺激前庭核团投射至边缘系统的通路,调节情绪反应阈值,而触觉脱敏则降低杏仁核对非威胁性刺激的过度激活[14]。

相较于单一ABA 训练,本方案在三个层面实现突破:干预场景生态化:将训练从治疗室延伸至家庭与社区,利用超市、游乐场等真实场景进行技能泛化。这种生态效度的提升,有效解决传统干预中“实验室表现优异,现实场景失效”的困境,与Koegel 提出的“关键反应训练”理念不谋而合。强化系统进阶性:代币制积分体系通过可视化进度条,将抽象的社会性奖励(如点赞)转化为具象目标,这一设计符合ASD 儿童视觉优势认知特点。研究表明,代币经济可激活纹状体多巴胺释放,增强学习动机的持续性。家长角色转型:从被动观察者转变为主动干预者,阶梯式培训体系使家长掌握行为分析、危机处理等核心技能。本研究中,接受正念减压课程的家长养育压力指数下降 32% ,亲子互动质量改善间接促进儿童情绪调节能力发展。

这些创新点与既有研究形成有趣对比。例如,Dawson 等报道的早期介入丹佛模式(ESDM)虽同样强调自然情境教学,但其对家庭参与的依赖度较低;而本方案通过社工入户指导、家庭规则重建等举措,更深度整合家庭生态系统。此外,现有文献多忽视ASD 儿童的生理共病问题,本研究的肠道微生态调节模块填补了这一空白,与Hsiao 团队关于益生菌改善ASD 小鼠社交行为的发现形成临床呼应。

当前ASD 干预领域存在两大争议焦点:其一,高强度行为干预是否导致儿童过度机械化?本方案通过游戏化设计给出回应——在障碍穿越课程中,儿童需自主选择攀岩路径,治疗师仅提供最小必要提示,这种“引导式自主”策略既保留行为干预的结构化优势,又培养问题解决能力。其二,生物医学干预的循证等级问题。尽管本研究显示益生菌补充与 Gesell 评分提升相关,但肠道菌群检测的缺失限制机制阐释深度。这提示未来需结合宏基因组测序,明确特定菌株与行为改善的剂量效应关系。

值得关注的是,本方案中膳食干预引发部分学者对临床可行性的质疑。低FODMAP 饮食要求严格限制寡糖摄入,可能加剧ASD 儿童本就存在的挑食行为。对此,研究团队创新性引入食物脱敏计划,通过感官梯度暴露与社会故事法,逐步扩大饮食接受度。结果显示,干预后儿童饮食种类平均增加 4.2 类,印证了行为-生理联合干预的必要性。

综上所述,综合干预策略可显著改善ASD 儿童核心症状及发育水平,早期识别与多维度干预是优化预后的关键。

参考文献:

[1]卢娟娟,后菲菲.揭秘自闭症谱系障碍:ASD 儿童的心理认知与测评方法[J].健康必读,2024(11).

[2]顾宇杭,梁德武,秦晓柳,等.IL-1βrs1143634 基因多态性,血清 IL-1β水平与自闭症谱系障碍的关系[J].检验医学与临床,2024,21(18):2680-2684.

[3]张玲,刘春雷,龙亚君,等.奥尔夫音乐疗法配合重复经颅磁刺激治疗自闭症谱系障碍儿童的效果[J].中国医药导报,2023,20(5):86-89.

[4]李海,赵朔,洪琦,etal.孤独症谱系障碍儿童家长的家庭干预培训需求调查[J].中国康复医学杂志,2023,38(11):1571-1575.

[5]卢川,龙耀斌.前庭刺激对自闭症谱系障碍儿童语言障碍的疗效分析[J].广西科学,2024,31(2):389-394.

[6]周丽芳,陈艾.ω-3 脂肪酸对自闭症谱系障碍患儿干预效果的 Meta 分析[J].儿科药学杂志,2023,29(10):28-34.

[7]刘朔.自闭症儿童表情模仿异常的特征及其心理机制[D].华东师范大学,2024.

[8]陆梦楠,邓欢.自闭症谱系障碍对人类与非人类面孔的情绪识别[C]//第二十五届全国心理学学术会议摘要集——分组展贴报告.2023.

[9]杨子璐.基于生理信号的自闭症儿童烦躁情绪及其调节策略研究[J].Advances in Psychology,2024,14.

[10]郭雅倩,杨颖,王艺伟,等.自闭症患者肠道菌群失衡研究进展[J].中华医学杂志,2024,104(35):3363-3366.

[11]陈甜,古松,苏玉莹.运动干预对孤独症谱系障碍儿童青少年社交障碍影响的网状 meta 分析[J].中国康复医学杂志,2023,38(12):1719-1727.

[12]鲁明辉,王融,张丽敏.父母心理弹性与自闭症谱系障碍儿童情绪行为问题的关系:一个有调节的中介模型[J].心理发展与教育,2023,39(2):8.

[13]林云强,叶嘉城,潘彧,等.眼睛注视方向对自闭症谱系障碍儿童面孔情绪识别的影响[J].心理学探新,2023,43(3):210-217.

作者简介:陈艳秋(1976 (-) ,女,汉族,江苏无锡人,本科,中级职称,研究方向为儿童自闭症谱系障碍(ASD)的早期识别与干预策略。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)