新工科背景下光电信息科学与工程专业全周期协同育人体系构建与实践研究

田丽萍 沈令斌 杨慧珍 季珂 祁正青

金陵科技学院 江苏南京 211169

1.引言

2017 年,教育部印发了《关于开展新工科研究与实践的通知》,正式启动了我国高等工程教育改革[1]。新工科建设以“应对新一轮科技革命与产业变革、服务国家战略需求”为核心使命,强调打破传统工科教育的学科壁垒与模式局限,构建“面向未来、面向  、面向需求”的人才培养新范式。作为融合数学、物理、光电子和计算机的交叉学科,光电信息科学与工程专业是支撑国家战略性新兴产业发展的核心专业之一,从集成电路制造、新型显示技术,到激光雷达、光通信、空天探测等前沿领域,均需大量具备扎实理论基础、较强工程实践能力与创新思维的高素质光电人才[2]。然而,当前我国光电信息类专业的人才培养模式仍面临诸多与新工科要求不匹配的突出问题,成为制约产业高质量发展与教育改革深化的关键瓶颈。

、面向需求”的人才培养新范式。作为融合数学、物理、光电子和计算机的交叉学科,光电信息科学与工程专业是支撑国家战略性新兴产业发展的核心专业之一,从集成电路制造、新型显示技术,到激光雷达、光通信、空天探测等前沿领域,均需大量具备扎实理论基础、较强工程实践能力与创新思维的高素质光电人才[2]。然而,当前我国光电信息类专业的人才培养模式仍面临诸多与新工科要求不匹配的突出问题,成为制约产业高质量发展与教育改革深化的关键瓶颈。

本文基于新工科背景,系统研究了光电信息科学与工程专业全周期协同育人体系的构建,给出了实现全周期协同育人体系的实践路径,分析了实践案例与成效,为光电信息科学与工程专业的发展提供了新思路。

2. 全周期协同育人体系的构建基础与核心框架

南京作为我国光电信息产业的核心城市,已形成以集成电子电路、新型光电显示、光通信为支柱的产业集群[3]。光电信息科学与工程专业自开设以来,通过调研 23 家本地企业(涵盖光电器件设计及制造、光学设计、激光应用、光电检测等领域),明确企业对人才的核心需求,既需掌握扎实的数学、物理与光电理论基础,又需具备器件设计、系统调试、项目管理等实践能力,更需具备创新意识与工程伦理素养。这一调研结果为全周期协同育人体系的构建提供了现实依据。

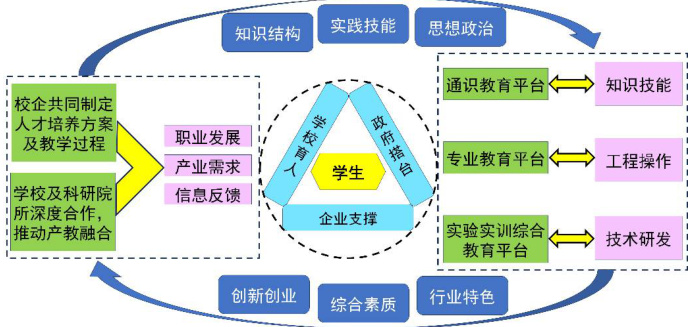

本文以“全周期覆盖、强能力导向”为原则,提出“一主体三协同”、“二共同三融合”及“三平台三技能”的全周期协同育人体系,如图 1 所示,具体内涵如下。

(1)一主体三协同:全周期协同育人体系打破传统“学校主导”模式,强调以学生为主体,形成“政府搭台、学校育人、企业支撑”的协同合作育人新模式,促进学生掌握理论知识、同行业发展接轨。

(2)二共同三融合:全周期协同育人体系主导校企共同制定人才培养方案及教学过程、学校及科研院所深度合作,融合职业发展、产业需求、信息反馈三大要素,聚焦科技和产业前沿,推动产教融合,切实落实科技创新成果转化,培养创新型人才。其中,“职业发展” 要求将光电行业新技术(如三维非时域成像、激光成像雷达)及时纳入课程;“产业需求”要求通过学科竞赛(如全国大学生光电设计竞赛)与企业项目驱动创新能力培养;“信息反馈”要求建立毕业生跟踪机制,以就业质量数据反哺专业建设。

(3)三平台三技能:全周期协同育人体系建立了通识课程教育平台、专业课程教育平台及实验实训综合教育平台,共同培养学生的知识技能(理论基础)、实践技能(工程操作)及创新技能(技术研发)三大核心能力,形成“德技并修” 的培养目标体系。

图 1 全周期协同育人体系

3. 全周期协同育人体系的实践路径

3.1 特色化专业建设

基于南京光电产业“以制造为基础、以创新为核心”的特点,结合企业行业发展需求,专业建设从三方面突破:

(1)产业需求导向的培养方案修订:在 2023 版人才培养方案中,增设 “新型显示技术”、“激光应用工程”、“光电检测与传感技术” 等模块化课程;将企业实习时长从 6 周延长至 12 周,引入“岗位认知-跟岗实习-顶岗实践” 三级实践体系,确保学生毕业前具备 6 个月以上企业实践经历。

(2)地域资源整合的实践平台搭建:联合南京光电相关企业,建成“智能光电传感与成像工程研究中心”,共享企业实验室与科研设备;邀请多名企业技术骨干驻校授课,解决“学校设备更新慢、企业资源共享难”的问题。

(3)服务南京的科研育人联动:依托教师科研项目,组建 “学生科研小组”,鼓励学生参与企业横向课题,实现“科研成果-产业应用-人才培养”的闭环模式。

3.2 课程与课程思政体系重构

针对传统课程“理论偏多、思政薄弱”的问题,全周期协同育人体系重构课程/课程群结构,并融入思政元素。在课程群建设方面,将专业课程分为通识教育课(如高等数学、大学物理)、专业教育课(如电路分析、光电子学)、工程实践课(如电子电工实习、专业实习)、工程实践创新课(如课程设计、毕业设计)四大类,形成“理论-实践-创新”逐层递进的课程链。例如,在《光电成像原理与技术》课程中,实验部分增加“虚拟仿真实验+科研院所项目实践”双环节,既能突破实体实验的条件限制,又能实现对理论知识的闭环检验,提升学生科技创新能力[4];在数字化实践课程体系构建方面,建设 “光电专业数字化教学平台”,涵盖微课、电子教案、自测习题集、虚拟仿真实验;采用“翻转课堂+项目式学习”模式,学生通过平台完成课前预习(观看微课)、课中协作(完成项目)、课后拓展(参与在线讨论);在虚拟仿真实践项目开发方面,针对光电实验“成本高、危险性强”的特点,开发“变像管成像”、“光纤传感检测”等相关虚拟仿真项目。以“变像管成像”项目为例,学生通过三维建模模拟三维成像过程,直观理解抽象物理原理;在校企实践融合课程开发方面,与南京优奈特信息科技有限公司合作开发《光电专业劳动教育》课程,课程内容分为“理论讲解(学校)+系统设计(校企联合)+集成技能(企业)”三阶段,学生需完成 MiniAlphaGo 黑白棋对战项目的全流程开发,2022 级学生该课程优良率达 75% ,极大激发了学生的学习兴趣。

4. 实践案例与成效分析

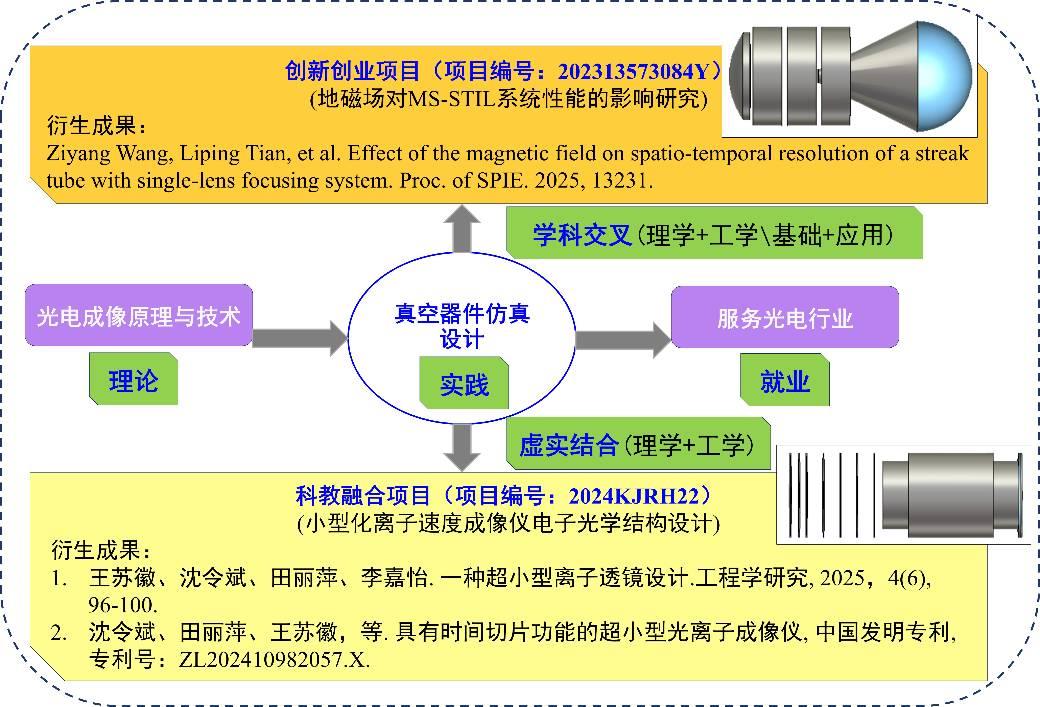

4.1“课程+科创”教学设计案例

光电成像原理与技术教学过程中,利用理论教学及实践教学完成从“基础知识”到“科技创新”的转变。本文以真空型成像器件变像管和像增强器为实践内容进行研究。课程衍生了由本科生主导的两个项目,其一为大学生创新创业项目—地磁场对 MS-STIL 系统性能的影响研究,基于单透镜聚焦系统条纹管研究了南京地磁场对条纹管及条纹管成像激光雷达系统性能指标的影响;其二为科教融合项目—小型化离子速度成像仪电子光学结构设计,设计研究了一种基于单透镜聚焦系统的光离子成像仪,对离子轨迹、聚焦特性及能量分辨率进行了分析。相关成果发表了 2 篇学术论文,授权了一项国家发明专利。科创项目实践过程中,提升了学生解决问题的能力,培养了学生的创新思维及意识,也有助于学生服务于光电产业发展。

4.2 校企合作基地建设

产教融合的落地离不开稳定的校企协同合作,我们严格遵循校企共同制定人才培养方案、共同实施教学过程的原则,将企业前沿技术需求嵌入相关课程内容,确保教学体系与产业技术同步发展。具体教学过程中,深入实施项目/案例驱动式教学,例如在光学设计课程中引起企业研发案例,学生分组完成满足条件的光学镜头/光学系统设计,这种深度协作模式极大地缩短了毕业生的岗位适应期。目前,光电信息科学与工程专业已先后与多家企业/研究所建立了深度合作关系,如图 3 所示。基于良好的校企合作及精准人才培养,光电信息科学与工程专业已向光电类企业输送了大量优质专业技术人才,有效实现了教育链与产业链的精准对接。

4. 结束语

通过综合分析新工科背景下光电信息科学与工程专业的全周期协同育人体系中特色化专业建设、课程与课程思政体系重构、案例分析及成效、校企合作等方面的改革,能够有效解决光电专业人才培养与产业需求脱节的问题,为应用型本科院校新工科建设提供了可复制、可推广的经验,未来,需进一步优化毕业生跟踪反馈机制,结合人工智能、量子光电等前沿技术,持续更新育人内容,实现协同育人体系的动态完善。

参考文献:

[1] 刘黎明,高玉梅,迟锋,王红航,杨健君。 新工科背景下应用型本科高校光电信息科学与工程专业人才培养模式研究。教育教学论坛,2019,34,242-244.

[2] 于凌尧,尹君,王新强,梁秋裕,秦祖军。光电信息科学与工程专业课程体系改革的建议。科教文汇,2024,4,103-106.

[3] 赵玮,李洪昌,王永,秋珊珊,张君。基于智能光电技术人才培养的专业建设规划探析。管理科技,123-126.

[4] 田丽萍,沈令斌。“光电成像原理与技术”课程思政教学方法与策略探究。读与写杂志,2022,10,13-15.

作者简介:田丽萍(1990.11-),女,博士,副教授。主要研究方向:超快诊断技术及光电成像技术。

通讯作者:沈令斌(1988-09-),男,博士,副教授。主要研究方向:光电技术与信息处理。

基金项目: 2023 年校级教育教改研究课题(教学数字化等专题)(课题编号:JYJG202304,课题名称:新工科背景下光电专业“四个六”全周期协同育人新体系建设); 2024 年教育部产学合作协同育人项目(项目编号:231102116132629)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)