中国舞中年级教学剧目探索与实践(民间舞女子群舞)

袁莉

北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 北京 100081

当前在中等职业舞蹈学校中国舞专业的中年级教学剧目,面临三重困境:教学目标偏移、创作生态缺失以及教学与舞台实践链条断裂。通过构建“限定性创作”教学模式,将教学目标具象化为舞台实践载体,促进专业知识的纵向迁移。这种创新范式尤其适用于解决“舞蹈基础教育阶段艺术创作资源匮乏”的行业痛点。通过实施“教育剧场化”改革,充分发挥教学剧目的育人价值,构建起“德艺双馨”的人才培养体系,着力培育兼具表演能力、创新意识和发展潜力的复合型舞蹈人才。

一、中国舞教学剧目的价值定位

(一)教学定位——能力整合枢纽

作为中国舞专业唯一的实践型必修课程,该科目肩负着融合基训课程、民族民间舞课程与舞蹈技巧课程的专业整合使命。秉持"以剧促教,教演相长"的理念,构建起课堂与舞台的贯通式培养通道,有效破解传统舞蹈教育中技能训练与艺术表现二元对立的难题。通过构建“教育剧场”新型教学模式,形成技艺双修的人才培养闭环,为行业输送既掌握表演技能又具备创作潜质的可持续发展人才。

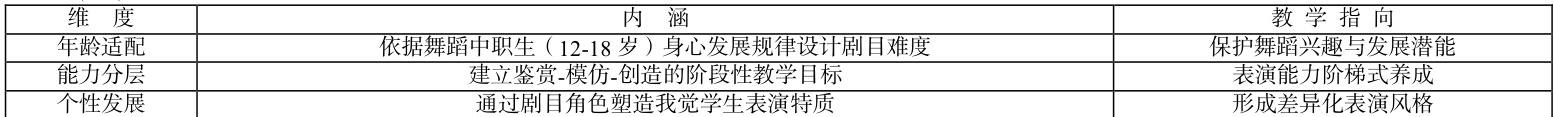

(三)

(二)设计逻辑——能力递进原则

二、中国舞教学剧目发展现状的学理反思

(一)教学目标偏移

中职生 14-16 岁处于技能成型阶段,当前教学剧目尚未契合其“技能初现却未稳定”的成长特征,大量作品直接移植“桃李杯”等专业赛事获奖剧目,造成专业技能与艺术素养发展不同步。

(二)创作生态缺失

据中国舞蹈家协会 2022 年调研数据显示,全年舞蹈赛事中仅有 7.3% 的原创作品专门面向中职生设计。这种困境一方面是教学体系存在明显的资源分配失衡:多数院校遵循“赛事导向”的创作模式,最终沦为"展柜藏品",割裂了课堂训练与舞台呈现的有机联系。

(三)教学与舞台实践的断层现象

职业教育领域普遍存在的学用脱节问题。现有教学体系误将基础训练作为终点,课堂训练内容在教学剧目中得不到锻炼和检验,这种割裂导致学生难以将技能转化为舞台表现力。

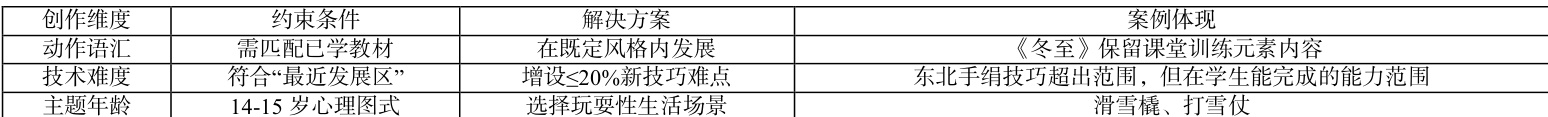

三、中国舞中年级教学剧目创编挑战与优化策略

教学剧目创作兼具教育属性与艺术属性,承担着将系统化教学目标转化为舞台实践载体的特殊功能。其中由教学实效性导向的“限定性创作”模式,是在教材基础上深耕的体现,为解决基础教学阶段艺术创作空间受限的难题提供了可行路径,适用于解决“舞蹈专业基础教学阶段艺术创作空间受限”的难题。

(一)教育本体论双重挑战:教育规范与艺术创新的动态平衡

1、课程框架的标准化要求

因受制于课程标准的刚性要求,教学剧目的特定功能属性在某种程度上制约了艺术创作维度,艺术创作空间被界定于"教学补充区":创作者在既定框架内探索艺术表达的多元可能,也正因“限制性创作”能激发独特的艺术构思,产生意料之外的美学效果。

2、艺术从创新的实践策略(1)经典作品的当代演绎

A、表演规模调整:以舞蹈学院附中改编版《春江花月夜》为例,原版作为陈爱莲独舞经典之作。鉴于其蕴含的古典审美特质及身韵训练价值,编创者将其重构为三人舞形式,既维持作品的艺术完整性,又能在有限教学周期内扩大优质剧目的训练覆盖面。

B、技术难度适配:以舞蹈学院附中《弓舞》为例,作为中国古典舞“刚舞”风格的传统审美典范,被确立为双人舞启蒙教学范本。只需要删减女演员被托举上肩等高难度双人托举的技术动作,就使教学重点集中于古典身韵呈现及双人动作配合的精准度上,确保了教学质量。

C、内容补充与重构:舞蹈学院附中作品《采茶舞》的创编为例,该剧目以 20 世纪 50 年代经典作品《采茶扑蝶》中的采茶舞段作为核心素材,将福建舞蹈元素与江南舞蹈语汇有机融合,构建出新时代采茶少女的集体艺术形象。该作品亮相第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式时,赢得了与会各国代表高度的赞誉。

(2)生活场景的舞蹈再现

通过生活场景的艺术再现,可以直接搭建学生从生活到艺术呈现的表演路径。如在《冬至》中,将“放鞭炮”“打雪仗”等生活场景,让学生们即兴创作,编导再用舞蹈语言加以修饰。这符合青少年具象思维特性,学生们因参与剧目创作过程而热爱作品,真诚情感能在剧目中得以艺术呈现。

(二)创作方法论范式

1、风格定位适配原则

中年级教学剧目创作是限定性的“命题作文”,需要适配学生专业教学方案和已具备的专业素质,并在作品中包含对学生在作品中能够提升的能力期待,达到“源于课堂而高于课堂”的教学需求。

2、音乐编创协同策略

以《采茶舞》音乐改编为例:原曲中单一的山歌曲式已难以承载江南采茶群像的塑造需求。音乐在慢板段落融入江南民间小调元素,后续则在闽东采茶调基础上进行旋律拓展与节奏演进。这种复合型音乐叙事结构形成了音舞交融的立体化艺术表达。

3、框架设计的教学关联

以《冬至》为例,该作品运用三段式环形结构,“戏雪—观雪—节庆狂欢”构建出情感起伏的叙事脉络,通过情境下的表演状态转换(静谧至喧腾),强化学生情感表达的调控能力,为学生未来在舞蹈表演中实现更深层的情感诠释奠定根基。

(三)教育价值实现:训练性、表演性、发展性的三维统合

1、训练性:个性化训练成为区分常规课堂与剧目实践的核心要素,在夯实课堂技术的基础上,将程式化动作升华为舞蹈语汇的艺术化呈现,构成剧目教学的核心要义。

2、表演性:着重培育学生在舞蹈叙事中的情感投射与角色共情能力,最终在舞台灯光、服饰造型等综合艺术手段的催化下,完成从排练厅到剧场的表演维度跃迁。

3、发展性:作为教学剧目的潜在功能:编导搭建了结构框架,学生进行细节即兴创作。这种基于剧目理解的二度创作实践,艺术创造思维的启蒙过程,也是文化认知体系的升级路径,为职业化发展开辟多维通道。

结语

中国舞教学剧目的创作需秉持“以剧促教、教演相长”理念,在遵循教学大纲的前提下,将课堂技能训练转化为舞台语言。作品既要作为独立完整的艺术存在,避免陷入机械化训练的窠臼,更要通过创造性转化与风格要素的艺术重组,赋予作品鲜活的生命质感与审美价值。更需立足职教学生特有的心理场域及成长轨迹,使表演成为情感宣泄与自我认同的镜像载体,为后续阶段的专业学习筑牢根基。

参考资料

[1]吕艺生.舞蹈教育学[M].上海音乐出版社,2004.

[2]平心. 舞蹈心理学. 高等教育出版社, 2004.

[3]吕艺生.新世纪舞蹈教育前瞻[J].舞蹈学院学报,1999,(04)

[4]陈维亚.舞蹈教学剧目初探[J].舞蹈学院学报,1993,(02)

[5]靳苗苗.关于中国民族民间舞剧目课教学的实践与思考[J]。舞蹈学院学报 2020,(03)

项目基金:舞蹈学院院级科研项目《中国舞中年级教学剧目探索与实践》项目编号:0624108/062

作者简介:袁莉,女,汉族,1973 年 1 月,浙江绍兴人,研究生 教师;研究方向:舞蹈教育

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)