高中历史结构化教学实施策略

张敏婷

广东省惠东县惠东中学 516300

新时代基础教育课程改革强调以发展学生核心素养为主旨构建课程内容体系,强调通过课程内容结构化有效开展结构化教学,促进学生深度学习,发展学生核心素养。[1] 在高中历史教学中,结构化教学是一种行之有效的教学方法,它能够将零散的历史知识整合起来,形成系统的知识体系,帮助学生更好地理解和掌握历史内容。本文以《中华文明的起源与早期国家》为例,探讨高中历史结构化教学的实施策略。

(一)依托单元,整体构建

统编版教材内容多、教学时间少,教学设计要立足于大单元进行整体设计,有利于学生构建历史知识体系。第一单元标题《中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固》,我们可以看到第一单元呈现的是早期国家到统一多民族国家的发展历程。第 1 课是早期国家的产生和发展阶段;第 2 课是早期国家的瓦解和变革阶段;第 3 课是统一多民族国家的初创;第 4 课是统一多民族封建国家的巩固。在本课教学中我们要将夏商周早期国家的政治制度演变与秦汉统一多民族国家的发展相联系,帮助学生理解中国早期国家治理模式的传承与创新。

(二)教学内容主题化

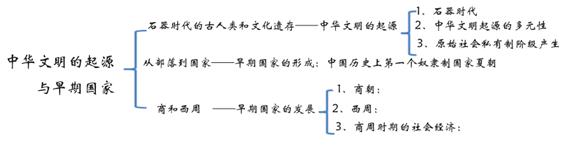

首先,要凝练教学主题。教师以主题为引领对教材内容进行重构,将看似孤立的史实按照时间、空间和逻辑关系重新组织,帮助学生建立完整的认知框架。[2]《课标》对本课的要求为“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和国家的起源特征。”《中华文明的起源与早期国家》三个子目分别是 “石器时代的古人类和文化遗存”、“从部落到国家”、“商和西周”。三个子目之间有着内在联系,展示了历史发展的过程 , 即从原始社会组织逐步走向国家的过程。知识系统化的实现依赖于结构化教学特有的层级设计 , 通过本课标题和各子目标题构建内部知识链。围绕“早期国家形成过程”笔者进行了新的划分,第一子目“石器时代的古人类和文化遗存”是早期国家“雏形”阶段;第二子目“从部落到国家”是早期国家“形成”阶段;第三子目“商和西周设为”早期家国“发展”阶段,让学生更容易有结构的记忆本节课内容。

其次,要解读核心概念。历史核心概念是历史学科中具有统摄性、基础性和迁移性的关键概念,它们贯穿于不同历史时期和地域的研究,是理解历史发展脉络、构建历史解释框架的基石。这些概念不仅帮助学生梳理知识体系,还能培养其历史思维能力和学科核心素养。本课的两个核心概念“文明”“早期国家”,笔者借助历史学家的解读,帮助学生理解此概念。文明是社会发展到比较高级的阶段,主要标志有:贫富分化、私有制与阶级的出现、大型公共工程的兴建与世袭权力的产生以及最为重要的标志国家。国家是一定范围内的人群所形成的共同体形式。主要标志是:阶级的存在、凌驾于社会之上的公共权力的设立。

(三)设计有效的问题

在问题的引领下,学生对新知识进行深度思考探究,有利于结构化教学,促进学生的思维能力发展。本课的问题设计主要围绕课题《中华文明的起源与早期国家》和三个子目的的标题展开。

如围绕第一课的标题《中华文明起源与早期国家》,设计的问题:何为文明?何为国家?请用教师提供的两则材料加以概括。

材料一:现代汉语中用“文明”来翻译英文中的 civilization 一词,通常是指人类社会的进步状态,与所谓“蒙昧”和“野蛮”相对而言。……现今史学界一般把“文明”一词用来指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段。 ——赵剑峰、苏峰、何成刚:《历史课标解析与史料研习》

材料二:国家是文明社会的概括……国家形成的标志为:一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。 ——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

“文明”和“国家”这两个概念,学生虽然熟悉,但对其具体内涵似懂非懂。笔者通过设置此问题激发学生探究的欲望,通过对文明和国家的概念解析,引入本课第一环节:石器时代的古人类和文化遗址,即:中华文明的起源。

又如围绕第一子目标题“石器时代的古人类和文化遗存” ——早期国家雏形阶段,设计的问题链:

问题 1:安排学生小组合作方式,在课本上寻找旧石器时代、新石器时代早中期和新石器时代晚期三个阶段的代表性文化遗存、典型的生产生活方式及社会组织特征。提示小组长们做表格来汇总组员找到的答案。

问题2:你认为中华文明大致起源于什么时候?为什么?

问题 3:观察《中国新石器时代文化遗存分布图》,找出主要文化遗存的地理位置,与左图相比有何不同?指出中华文明起源的基本特点。

笔者设计以上问题链的目的是让学生在原有知识体系的基础上,对历史事件发生的原因进行深度思考,最终抽丝剥茧,认识到各原因之间的逻辑关系,理解“中华文明起源于石器时代”这一结论。通过文化遗存对比和考古资料的解读,初步介绍生产力和生产关系等知识,理解这一时期出现社会等级分化、公共权力等国家产生、文明起源所需的条件,解决教学难点。

又如如围绕第二子目标题“从部落到国家”早期国家形成阶段设计的问题:

问题 1:结合教材和以上内容,为什么说新时期时代晚期早期国家雏形产生?

笔者通过这一问题让学生通过传世文献和考古资料结合,学习从新石器晚期到夏建立的历程,让学生明确:因为出现私有制、阶级、政治管理机关等,国家的初识形态已然出现。在国家的产生这一部分,能够让学生更加深刻的认识从部落向国家演变的过程。

(四)构建结构化知识体系

结构化梳理通过系统整合历史知识要素,显著提升学生的归纳能力与迁移应用水平。在归纳能力培养方面,结构化教学引导学生从具体史实中提炼共性规律。讲授完本节课的内容,笔者带领学生对本课知识做一个简单的回顾,梳理文明起源的条件与早期国家的表现和特征之间的逻辑关系,便于学生理解中国古代国家的特征。其次是夏商周三代的国家雏形阶段。

综上所述,与传统教学方式相比,结构化教学更能适应新课改强调的深度学习需求。杨先福的研究表明“随着教育改革的深入,传统教学方式已无法满足学生的发展需求”。通过构建教学框架,教师能够引导学生从整体把握历史脉络,再深入分析具体事件,最后回归宏观认知。

参考文献

[1] 邱翠玲 . 指向深度学习的高中历史结构化教学——以“第一次世界大战与战后国际秩序”为例.《中学教学参考》.

[2] 姚惠民 . 基于大概念的高中历史主题统整性教学实施路径—以“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”为例 [J].《中学教学参考》,2025.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)