《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》

马香

西安美术学院 陕西西安 710065

前言

“我从何处来?我是谁?我向何处去?”这一回荡在人类文明史上的永恒诘问,于 1897 年由保罗·高更以一幅长达三米的壮阔画布转化为视觉史诗。彼时深陷贫困、病痛与绝望的高更,在塔希提岛完成此作后一度试图自杀,使画面中交织的原始神秘与存在主义焦虑更具震撼力。本文将立足这幅被视为“艺术遗嘱”的巨作,揭示高更超越时代的核心价值。

一、高更及其作品概述

(一)作品概况

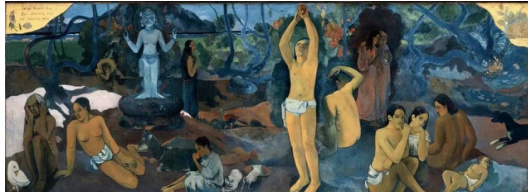

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》这幅作品是由后印象派大师高更所作(图 1),这是高最伟大也是最知名的作品之一。这幅尺寸 139.1cm*374.6cm 的巨幅油画,体现着画家本人内心的思想、精神世界、艺术理念以及对于塔希提乃至全人类的哲学思考。

图 1 《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》

(二)作品内容

这幅作品是以塔希提的风景、人物还有宗教文化为媒介来表达画家的理念。画面从右到左一共有三组人物分别代表了孩童、青年和老年,而左下方的组合又强调了孩童、青年和老年,重复着人类生命的三个过程,即出生、成长和死亡的循环。分别对应着画作的名称“我们从哪里来”“我们是谁”“我们到哪里去”。

右下方三个女人和一个睡着的小孩子象征着人类的诞生。三个女人仿佛在守护小孩子一般贴近着小孩子坐着,小孩在三个大人的守护下酣睡着,暗示着家人的保护和人类之间这种温暖的情感。中间一个采果子的人象征着人类的成长阶段。采果子的人稍远一层背景还有一处三人组合,稍前一点的裸露的塔希提居民望着后面穿着绛红色衣着交谈的二人,仿佛是一种人类原始形态和人类文明状态的碰撞,象征着高更对于人类文明与自身命运的思考。为什么说包含对于自身命运的思考呢?高更从法国巴黎来到塔希提,也就是作为一个文明社会的人来到了一个原始质朴甚至野蛮的地区,高更亲身体会到的这种人类之间的割裂感深深地引发了他的思考,表现在画面上正是这穿衣服交谈的文明人和抬手望着二人的塔希提人。

左下方蹲坐着一个抱头蜷缩头发花白的老妇人,无疑这象征着人类的老去和死亡。其实这个动作并不只出现在高更这幅画作上,高更在其他的画作上也重复画着这一姿态,只是姿态的承载者的形态或老或少,但都无一例外地表现出一种悲观的情绪。此画中的老妇人悲观又带着类似憎恨厌恶无奈的消极情绪,而旁边还紧挨着一个年轻妇女,年轻妇女神态柔和姿势悠闲。和老妇人形成鲜明的对比。年轻女子在画面中是贴近着二者的,意味着年轻女子贴近着死亡,于是有人就猜测年轻女子是否象征着高更早逝的女儿。人不可能只有老去才会死亡,年轻健壮的身躯也不一定离死亡就很遥远,死亡不可预判,人类的死亡是一件随机的自然的事情,也是一个人类最终的归宿。

二、 作品赏析

我们可以很明显地看到画面中除了人物之外还有一尊佛像,这尊佛像是塔希提宗教中的一位神佛,一个女人背对着佛像仿佛在向佛像倾诉。这里象征着神秘、未知也象征着生命的茫然。对于未来的无知,对于当下的不知所措都寄托于宗教中。

画面上的两角都被用铬黄色分割,是在模拟壁画或壁毯的一角,壁角腐烂后漏出下面的金墙。高更说它“就像是一幅被岁月糟蹋的壁画,贴在金色的墙上”。对高更来说,人的命运不也正如同这被岁月糟蹋的壁画吗?左上角的铬黄色中写着三行字,这三行字,就是这幅画的名称“我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?”实际上这三个问题也是西方哲学常用的三个问题,引自《圣经》的《新约圣经·约翰福音》,高更用这三个问题作为这幅画的名称一定有他深远的寓意。

画面大面积的蓝色和绿色营造了一种沉郁阴暗的氛围,对于高更当时的心境来说也许人生或者说是人类的命运原本就是悲观不幸的。高更的一生历经坎坷穷困,才华难以得到赏识,丧女之痛与疾病都缠绕着他的一生。他所有情绪的宣泄口就是他的艺术,绘画只是他的表达方式的一个方面,他在雕塑和版画领域也有不朽的成就。他倾注在这些艺术品上的就是人类最原始的情感和表达方式,他的艺术受到非洲艺术和原始艺术的影响,这也是他为什么从五光十色的巴黎跑到原始的塔希提,因为只有在塔希提他才能感受到他所追求的最真挚、最真实、最质朴的人类原始形态的艺术。这种对于原始本质的表达让他被叫作野蛮人,实际上高更只是抛弃先进文明而去找寻人类最本质的情感罢了。

实际上我们再(应改为“在”)回到这幅画的创作背景中去。这年四月,他最心爱的小女儿去世,给高更带来了不小的打击。艺术上的孤苦与无助也使高更十分沮丧,此时他的视力也开始急剧衰退,眼看着艺术之路将要走到尽头,而否定与质疑的声音还源源不断地从巴黎传来,身心俱疲、万念俱灰的高更决心自杀,但死之前他要完成一幅画。在生命走向终结之前,高更把所有的精力都集中在了创作这幅最后的杰作上。高更一生的爱与痛、对人类存在问题的思考与追问,全部都凝聚在了这幅艺术遗愿中。高更说:“这里有多少我在(原文“再”错误)种种可怕的环境中所体验过的悲伤。”

三、创作启示

《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》这幅画极度压缩了空间,甚至可以说是除了层次变化,空间上几乎不存在远近,是一幅平面性的作品。,从后印象派开始艺术家们的表达好像就开始趋于平面性,实际上我也这么认为,比起在二维的画面上表现三维的事物,直接将表达平面化反而更像是绘画的本质,绘画本身所具有的功能性,即比起绘画的记录性,绘画的表达性应该排在第一位。,而绘画的本质在于它的二维性和语言表达性,文字是一种二维的表达绘画同样如此,在人类艺术发展追求三维化的过程中,绘画的语言性和表达性势必会遭受一定程度的遗失。,而后印象派对于这一形式的回归实际上是对绘画本质的回归。高更在这幅作品中展现的也正是绘画的本质。,不仅仅是体现在他的平面性上,更体现在他对于他自身思想自身精神世界的表达。

四、结语

高更这幅充满着原始意味、充满着象征意味的画具有跨时代的意义,不仅在艺术史上,更是欧洲艺术史上浓墨重彩的一笔。画家这种对于内心的表达,对于人类命运的思考不仅仅引发当时人们的反思更在几百年后的今天也同样引发着人们的思考。此外,高更对土著肖像的刻画与简化的手法,极大地影响了毕加索,激发了毕加索对于非洲艺术的欣赏。高更在风格上的进步,以及他对经验主义等表现形式的摒弃、对概念表现形式的推崇,打开了 20 世纪艺术发展的大门。

参考文献:

[1]阿莲娜.高更绘画中的象征元素在个人创作中的启发与应用[D].内蒙古艺术学院,2024.

[2] 沈娟. 从色彩与线条的角度浅析后印象主义绘画 [J]. 色彩,2023,(10):86-88.

[3]唐媛.保罗·高更《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》作品分析[J].收藏与投资,2025,16(02):151-153.

作者简介:马香(1999.08—),女,汉族,湖南岳阳人,硕士在读,研究方向:油画艺术。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)