微胶囊杀蟑饵剂的研究

熊丽 黄建华 陈炳耀 董颖 李建波 邓润润

广东阜和实业有限公司 广东中山 528400; 广东顺德三和化工有限公司 广东佛山 528308; 广东三和控股有限公司 广东中山 528429; 三和精化(广东)科技有限公司 广东中山 528441

蟑螂是世界性重要卫生害虫之一,其体表携带多种病原体,通过污染食物及与人体皮肤接触等途径,可引发痢疾、霍乱、伤寒、皮肤过敏等多种疾病。此外,蟑螂在人们生活中的出现也给人们带来心理上的不适感,严重干扰正常的生产生活秩序。因此,蟑螂防治已成为卫生害虫防治的重点工作之一。当前,传统防治手段是以杀虫气雾剂为主的化学防治,近年来随着技术的不断发展,杀蟑饵剂、杀蟑胶饵、烟雾杀虫剂等新型药剂陆续涌现[1]。其中杀蟑饵剂凭借技术革新带来的高效性与安全性优势,在蟑螂防控体系中的地位日益凸显,已成为行业重点推广的防治品类,为蟑螂防治工作提供了新的方向与策略。

1.研究背景

1.1 杀蟑饵剂现状及问题

目前登记使用的蟑螂饵剂有效成分以原药直接应用为主要形式,而市场畅销的品种如 2.5% 吡虫啉、 0.5% 呋虫胺饵剂等[2],均采用低毒等级原药。此类低毒产品通过降低蟑螂进食中的不适感,显著提升饵剂的适口性,从而实现较高的防效。然而,直接使用原药的产品在蟑螂投喂蟑螂试验中,在无对照食物组同时投放条件下,可观察到蟑螂在饥饿状态下会食用饵剂;但当在对照食物组同时投放条件下,蟑螂会优先选择食用对照食物组,而对饵剂表现出显著的拒食行为。在实际产品应用场景中,针对原药型蟑螂饵剂存在的拒食问题,厂商通常采用多点大量投放的方法提高蟑螂取食概率,但这往往会造成巨大的浪费。拒食的原因在于原药对昆虫具有极强的触杀性,当蟑螂接触原药后,其神经系统受到刺激引发生理不适,进而产生取食抑制反应。在此背景下,我司采用了四种不同囊膜的微胶囊对原药进行包埋处理,研究饵剂的适口性及防治效果。

2.微胶囊在蟑螂饵剂中的应用

微胶囊杀蟑饵剂通过预先将有效成分原药包埋,再与其他有效成分混合形成饵剂体系。一个适宜的微胶囊蟑螂饵剂,在应用过程中,凭借囊壁材料的物理屏障作用,可有效隔绝原药与昆虫的直接接触,避免取食过程中原药对蟑螂产生刺激性反应,从而显著提升饵剂的适口性,解决上述产品存在的拒食问题。微胶囊的种类较多,常用的囊壁包材包括壳聚糖、聚氨酯、多糖、变性淀粉、β-环糊精、麦芽糊精、单甘酯、聚乳酸及其共聚物、三聚氰胺-甲醛树脂、脲醛树脂、纤维素等[3]。本研究从中选择壳聚糖、聚氨酯、 β -环糊精、脲醛树脂作为壁材,分别以杀螟硫磷、吡虫啉为原药,包埋出 8 种微胶囊原药。制备过程中,严格控制微胶囊粒径范围为 10-50μm ,壁厚处于 0.5-20μm 区间,通过分析胶囊中原药成分含量,将其配制成 2.5% 杀螟硫磷壳聚糖微胶囊蟑螂饵剂(A 组)、 2.5% 杀螟硫磷聚氨酯微胶囊(B 组)、 2.5% 杀螟硫磷 β-环糊精微胶囊(C 组)、 2.5% 杀螟硫磷脲醛树脂微胶囊(D 组)、 2.5% 吡虫啉壳聚糖微胶囊蟑螂饵剂(E 组)、 2.5% 吡虫啉聚氨酯微胶囊(F 组)、 2.5% 吡虫啉 β -环糊精微胶囊(G 组)、 2.5% 吡虫啉脲醛树脂微胶囊(H 组)共 8 组试验样品。

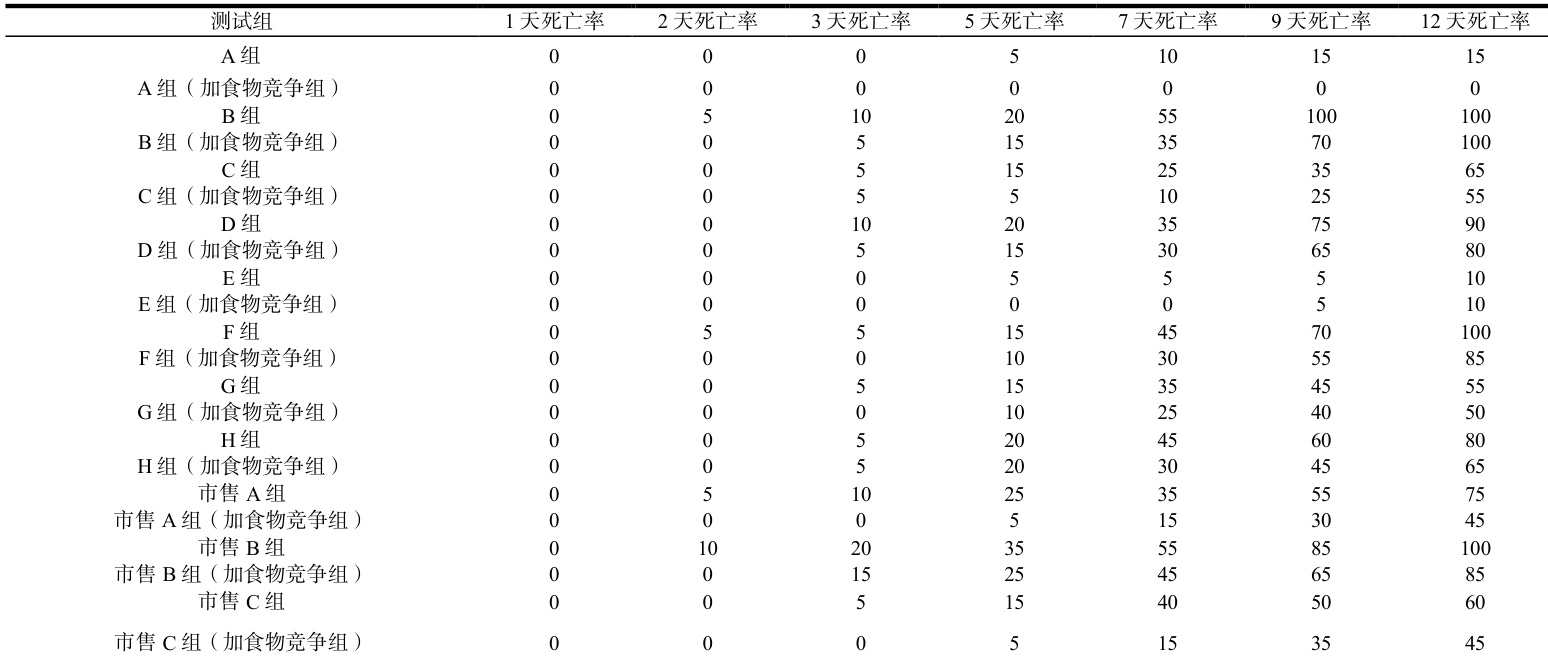

表 1 投喂蟑螂试验结果

试验采用方箱(长宽高各 700mm )对 20 只蟑螂(德国小蠊 10 日龄,敏感品系)试虫分别进行加食物竞争组( 5% 糖水)和不加食物竞争组(在 25±2∘C ,湿度 60‰ 环境)测试。并对大润发售卖的三种蟑螂饵剂(市售组 A、市售组 B、市售组 C)作了对比测试,分别记录试虫在 1、2、3、5、7、12 天的死亡率数据,得到测试结果如下:

表 1 数据显示,1.自制微胶囊蟑螂饵剂组中,B 组、F 组灭杀效果优异,并超过市售各大品牌效果;D 组、H 组灭杀效果次之,C 组、G 组效果较差,而 A组、E 组数据显示灭杀效果极差,说明:a.不同微胶囊囊壁包埋同种有效成分,配得有效成分含量相同的杀蟑饵剂,其灭杀功效差异极大,包材的选择至关重要;

b.竞争食物组的加入对产品灭杀效果有一定影响,对效果差的组别显示出更大的影响;

c.不同有效成分的使用对灭杀效果有较大影响,A 组比 E 组灭杀效果差,B组比 F 组效果好,C 组比 G 组好,D 组比 H 组好。

结论:1.微胶囊包埋技术在蟑螂饵剂中的应用前景广阔,但囊壁的选择对灭杀效果影响巨大,配方开发中需进行细致筛选;

2.不同有效成分在微胶囊包埋后,其效果与毒性不相关,包埋后对蟑螂拒食更多取决于微胶囊的选择;

在选定了诱食效果良好的饵剂基料前提下,使用合适的有效成分微胶囊制成的蟑螂饵剂不会因竞争食物组的存在对灭杀效果产生重大影响。

参考文献

[1] 梁雪莹,江毅民,刘杰,等. 2018 年广州市卫生杀虫剂使用情况调查[J].中华卫生杀虫药械, 2020, 26(03): 197-199.

[2] 登记延续[J].农药登记公告, 2024, (10): 83-206.

[3] 甘孝勇 . 药物微胶囊壁材研究进展 [J].广州化工 , 2012, 40(13):

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)